Besuch in Wilflingen:

Jaakobs Kampf mit dem Engel

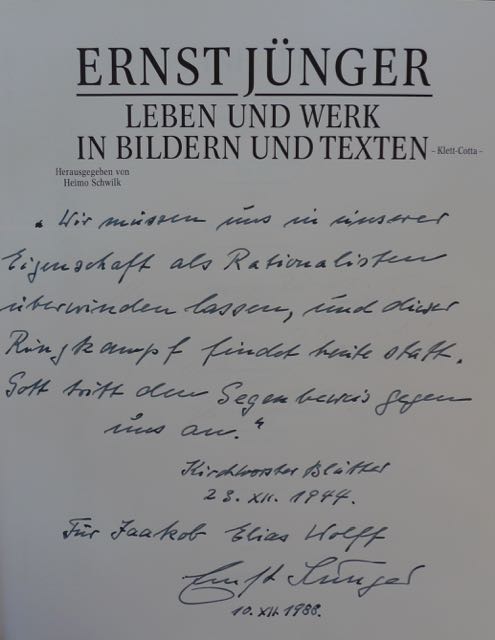

Zu den Ritualen eines Besuches in der alten Oberförsterei der Grafen Stauffenberg in Wilflingen gehörte neben einer Sitzung in Jüngers Stammkneipe auch die Signierung von Büchern. Es war der 10. Dezember 1988. Wenige Monate zuvor war die Bildbiographie „Ernst Jünger. Leben und Werk in Bildern und Texten“ von Heimo Schwilk erschienen. Ich bat den 93jährigen Autor, ein Exemplar für meinen jüngsten Sohn zu signieren. Jünger fragte nach dem Namen des Kindes. „Jaakob“, sagte ich, „bitte mit jenem Doppel ‚a’, das Thomas Mann in seinem Josef-Roman benutzt.“

Der Verweis auf Thomas Mann wurde überhört. Ungehalten hatte Jünger dagegen auf meinen Versuch reagiert, mit ihm über die „Marmorklippen“ zu sprechen. Damals unterrichtete ich an einem deutschen Gymnasium und erzählte von der Lektüre dieses Buches in meiner Oberprima, die ich gegen erhebliche Widerstände im Kollegium durchgesetzt hatte. Die Schüler waren begeistert; den Schülerinnen dagegen blieb die mythisierende Bilderwelt mit ihren kämpfenden Molossern und archaischen Waffenträgern fremd. Jüngers Pathos wirkte auf sie stellenweise kitschig und pseudoreligiös. Ernst Jünger schreibt Männerprosa. An ihr scheiden sich bereits die jungen Geister. Junge Erzieher aber lieben die Herausforderung, und so wollte ich auch meine Schülerinnen für diesen Autor gewinnen.

Da Jüngers Verleger Michael Klett auch einen großen Schulbuchverlag führt, fragte ich den Autor, ob er sich nicht für eine preiswerte Schulausgabe der „Marmorklippen“ einsetzen könne. Das war ein Fehler. Denn ich wusste damals noch nichts von Jüngers eigener katastrophaler Schullaufbahn in zehn verschiedenen Anstalten zwischen Wunstorf, Hannover, Braunschweig und Hameln. „Herr Wolff“, sagte Jünger, „ich will in der Schule gar nicht gelesen werden!“ Ich war so verblüfft, dass ich mich als Lehrer angegriffen fühlte. Aber ich hatte den Alten falsch verstanden. „Ich will von Schülern gar nicht gelesen werden!“ So blieb es in meinem Gedächtnis. Heimo Schwilk klärte mich später auf. Von der Schule war die Rede gewesen, nicht von den Schülern. Während ich noch betroffen schwieg, schraubte Jünger die Kappe seines Füllfederhalters ab und notierte in schwarzer Tinte:

„Wir müssen uns

in unserer Eigenschaft als Rationalisten

überwinden lassen,

und dieser Ringkampf findet heute statt.

Gott tritt den Gegenbeweis gegen uns an.

Kirchhorster Blätter 23. XII. 1944“

Die Widmung nimmt Bezug auf eine der Schlüsselstellen der Luther-Bibel (Gen 32.23ff), deren Lektüre zu Jüngers täglichem Exerzitium gehörte. In einer existentiellen Krise kämpft Jaakob am Jabbok mit dem Engel, bis die Morgenröte anbricht und Gott ihn segnet. Der Gesegnete aber ist zugleich der Gezeichnete. Denn mit dem Segen erhält Jaakob einen Schlag gegen die Hüfte. Der Kampf mit Gott ist das innere Erlebnis schlechthin. Eine Konversion, wie sie der evangelisch-lutherisch getaufte Jünger (am 26. September 1996) zum Katholizismus vollzog, markiert einen Endpunkt seines inneren Weges. „Wir sind auf der Wallfahrt – was wir geglaubt haben, bleibt als Votivbild, was wir gewusst haben, als Krücke in den Kapellen zurück“, schreibt Jünger den Freunden als Dankesgruss zu den Glückwünschen anlässlich seines 95. Geburtstages. Eine spirituelle Biographie Ernst Jüngers, die sein lebenslanges Ringen mit dem Engel beschriebe, bleibt auch weiterhin ein Desiderat und eine interdisziplinäre Herausforderung. Sie würde wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, dass der Sohn einer bayerischen Katholikin schon immer katholisch war und daher denjenigen recht geben, die wie Lieselotte Jünger kein großes Aufheben von der Konversion des Hundertjährigen machten.

Ernst Jünger hat die Spuren Gottes im Garten, in der Bibel und im eigenen Leben bezeugt. Die Mitte seines Glaubens ist der Dank.

„Nach Mitternacht weckte mich eine Dankeswelle für Eltern, Lehrer, Kameraden, Nachbarn, unbekannte Freunde, ohne deren Hilfe ich nie mein Alter erreicht hätte. Meine Knochen würden in der Sahara bleichen, in einem Granattrichter modern; ich würde in Lagern oder Zuchthäusern verschmachtet sein. Wer weiß, wer für mich eintrat, wo um Köpfe gehandelt wurde, wer für mich Akten fälschte oder verschwinden ließ. Man sagt: ‚Freunde in der Not gehen hundert auf ein Lot.’ Aber einer genügt; ich habe gute Erfahrungen. Ob bei leichten Havarien, ob in schweren Katastrophen – es war immer einer da. Das kann kein Zufall sein.“

Diese Tagebuchnotiz vom 22. April 1986 steht im Kontext einer zweiten Begegnung mit dem Kometen Halley, den Jünger im Kreis der Geschwister 76 Jahre zuvor im niedersächsischen Rehburg am Himmel über dem Steinhuder Meer gesehen hatte. Wie der Komet in seiner Bahn, so folgt die gesamte Schöpfung für Ernst Jünger einem großen Plan. Gegen die Anfechtungen des Nihilismus hat er diesen Glauben in allen Katastrophen seines Lebens bezeugt. Die Parabel „Auf den Marmorklippen“ (1939) setzt den Glauben einer äußersten Bewährungsprobe im Zeichen des Halleyschen Kometen aus. Wohl deshalb stärken sich die Brüder, bevor sie in die Kämpfe gegen den Oberförster eintreten, durch einen Krug von jenem Wein, der im Kometenjahr 1910 gekeltert wurde.

Das zweite Gesicht: Zur Entstehungsgeschichte der „Marmorklippen“

Die Entstehungsgeschichte der „Marmorklippen“ führt zurück in die Zeit der Kriegsvorbereitungen in Deutschland. Im Dezember 1936 war Ernst Jüngers Familie von Goslar an den Bodensee gezogen. Wie üblich nahm Gretha von Jeinsen (1906-1960) ihrem Mann sämtliche Arbeiten ab. Während er mit der „Monte Rosa“ auf „Atlantische Fahrt“ nach Brasilien, Marokko und auf die Kanarischen Inseln ging, organisierte sie mit dem Kindermädchen Luise den Umzug in das „Weinberghaus“ in Überlingen. Am Bodensee wohnen sie mit den Söhnen Ernstel, dem katholisch getauften Alexander und dem Bruder Friedrich Georg nur knapp drei Jahre, dann zieht die Familie am 1. April 1939 in das ehemalige Pfarrhaus nach Kirchhorst. Hier vollendet Jünger am 28. Juli 1939 in seiner blau gestrichenen Klause unter dem Dach den Roman „Auf den Marmorklippen“. In „blauem Glanze“ (343) erstrahlen auch Blumen und Büsche am Ende der Erzählung. Am 30. August 1939 wird Ernst Jünger einberufen. Fünf Jahre nach Erscheinen des Buches, am 29. November 1944, fällt sein Sohn Ernstel bei den Marmorbrüchen von Carrara.

Zur Vorgeschichte des Buches gehört der Besuch von Männern des Widerstandes im „Weinberghaus“. Sie versuchen Jünger für die Idee eines Attentates auf Hitler zu gewinnen. Der nächtliche Besuch des zwanzigjährigen Heinrich von Trott zu Solz fand einen Widerhall in der Gestalt des Fürsten von Sunmyra. Nach einem Attentatsversuch auf den Oberförster wird er enthauptet und gepfählt.

Gretha von Jeinsen hat die Atmosphäre des Hauses in Überlingen in ihren Erinnerungen „Silhouetten“ (1955) beschrieben und auch jenen geheimnisvollen Mitbewohner nicht verschwiegen, dessen Existenz ein aufgeklärter Leser als anachronistischen Aberglauben abwehren wird. Im „Weinberghaus“ habe ein Poltergeist gewohnt, der, wie das Kindermädchen und Gretha bezeugen, durch das Haus polterte, Türen öffnete und wieder schloss, obwohl der Schlüssel im Schloss steckte.

„Dann kehrte der Gebieter heim und zur offiziellen Begrüßung entstand ein nächtliches Getöse von Ausmaßen, das uns in Windeseile aus den Betten springen und nach oben eilen ließ, denn wir glaubten ganze Einbrecherbanden am Werk, die unser gesamtes Möbelmaterial aus dem Fenster zu befördern gedachten. Nichts rührte sich, als wir nähere Umschau hielten. Da in der Folge die Polterei mit preußisch anmutender Pünktlichkeit um Mitternacht begann, um gegen ein Uhr zu enden, so gewöhnten wir uns daran. Auch die Schritte verließen uns nicht, unsere Gäste verstummten oftmals erschreckt“.

Ernst Jünger hatte im Ersten Weltkrieg den Pour le Mérite verliehen bekommen. Als er im Herbst 1922 mit wehendem Militärmantel, einer Reichswehrmütze, schleppendem Säbel und am Kragenausschnitt weithin leuchtend der „blaue Max“ die Georgstrasse in Hannover entlang schritt, konnte er die Schülerin Gretha von Jeinsen beeindrucken, der Poltergeist im Weinberghaus ließ sich jedoch von der Anwesenheit des Autors der „Stahlgewitter“ nicht einschüchtern. Es ist die Hausfrau, die durch einen unerschrockenen Wurf mit den Holzpantinen des Kindermädchens und einen entschieden ausgesprochenen Verweis den Poltergeist zur Ruhe bringt.

Über die Existenz von guten und bösen Geistern lässt sich kein Diskurs führen; und diejenigen, die mit okkulten Phänomenen dieser Art in Berührung gekommen sind, haben in der Regel kein Bedürfnis, vor Unberufenen von diesen esoterischen Erfahrungen zu sprechen. Jünger hat in seinem Werk „Die Schere“ (1990) paranormale Erfahrungen gesammelt und zu deuten gewagt. Besonders interessiert hat ihn das Zweite Gesicht, das seine westfälische Großmutter Anna Determann ebenso hatte wie die Seherin Annette von Droste-Hülshoff und der Wüstenvater Antonius, dessen Vita eine von Jünger immer wieder gern zitierte Quelle für die „Vorschau“ ist.

„Die Vorschau widerspricht der Erfahrung; sie ruft selbst bei dem Betroffenen Befremden hervor. Meist sucht er sie zu verdrängen, sie zum Traum zu degradieren – doch war es, wie Shakespeare sagt, ‚kein gewöhnlicher Traum’. Ein Bild wurde empfangen, nicht in der eigenen Werkstatt erzeugt.“

In den „Marmorklippen“ besitzt die greise Mutter des 70jährigen Hirten Belovar die Gabe des Zweiten Gesichtes. Bevor ihr Sohn und der Ich-Erzähler in den Kampf ziehen, betastet die „Bestemutter“ ihre Körper vom Kopf bis zu den Füßen und sieht mit den inneren Augen jene Stellen, an denen die beiden Kämpfer von den Angriffen des Gegners getroffen werden. (325, 339) In seinen Adnoten zu „Auf den Marmorklippen“ führt Jünger sogar die Konzeption des Buches ausdrücklich auf ein Zweites Gesicht nach durchzechter Nacht zurück: „Es war ein Vorbrand gewesen, wie man ihn in Westfalen und Niedersachsen kennt.“ Nehmen wir den Autor beim Wort, dann enthüllte sich ihm in diesem Gesicht nicht nur der kommende Krieg, sondern auch die Ahnung einer Katastrophe von apokalyptischem Ausmaß. Für einen Geist, der seine besondere Sensibilität für den „Kampf als inneres Erlebnis“ im Ersten Weltkrieg bewiesen hatte, war diese Ahnung fast schon Gewissheit. Schon der Erstling „In Stahlgewittern“ zeigt, dass Jüngers Autorschaft eine Reaktion auf die Erfahrung des Weltenbrandes ist.

Jüngers Parabel „Auf den Marmorklippen“ erscheint in den ersten Kriegsmonaten des Jahres 1939. Die blutigen Szenarien und die Schilderung der Schinderhütte von Köppelsbleek fällen ein eindeutiges Urteil: „Stankhöhlen grauenhafter Sorte, darinnen auf alle Ewigkeit verworfenes Gelichter sich an der Schändung der Menschenwürde und Menschenfreiheit schauerlich ergötzt.“ (311) Sie rücken das Geschehen in eine übergeschichtliche Dimension. Die Tyrannis des Oberförsters ist als vollendeter Nihilismus der Widerspruch gegen die Schöpfung selbst. Mit ihr ist die gegengöttliche Macht auf den Plan getreten, der Geist der Verneinung, das absolut Böse. Braquemart, der „reine Techniker der Macht“ (321f.) verkörpert dagegen die tragische Seite des Nihilismus, „die Bitterkeit des Menschen, der sein Heil verloren hat.“ (318)

Über Schlangen und Skorpione gehen: Überwindung der Todesfurcht

Die „Marmorklippen“ bedienen sich nicht nur eschatologischer Bilder; sie sind eine „Apokalypse der Seele“. Eschatologie ist nach Hans Urs von Balthasar die Lehre vom Verhältnis der Seele zu ihrem ewigen Schicksal. Die Apokalypse ist die Erfüllung dieses Schicksals. Auf dem Hintergrund des Schreckens von Köppelsbleek geht es um „letzte Haltungen“, um den Glauben also und die für Jünger entscheidende Frage des Menschen, „wie er gewachsen ist“ und sich selbst treu bleibt. Um das Wesen seiner eigenen Berufung zu bestimmen, hat Ernst Jünger den kühnen Vergleich mit den Sehern der alten jüdischen und griechischen Überlieferung nicht gescheut:

„Der Autor wird sich auf die Katastrophenstimmung nicht einlassen. Die Katastrophe abzuwenden oder zu mindern, ist Aufgabe des Politikers, die Beistand verdient. Die höheren Geisteskräfte können hier nichts ausrichten; ihre Teilnahme ist eher zensorischer Natur: es gibt Entwicklungen, die moralisch einstimmig verurteilt werden und selbst der Logik widersprechen – sie nehmen dennoch ihren Gang.

Der Autor fasst den Untergang in seiner vollen Dimension ins Auge, in seiner tragischen Bedeutung, wie die großen Propheten und nach ihnen Heraklit. Letzthin ist der Untergang das einzig Normale und das Verhältnis des Autors zu ihm nur insofern besonders, als es sich im Werk profiliert. Überwindung der Todesfurcht ist Aufgabe des Autors; das Werk muß sie ausstrahlen.“

Die „Marmorklippen“ spielen diese letzten Haltungen durch. Sie erproben die Überwindung der Todesfurcht und halten dem Nihilismus des Oberförsters die spirituelle Kraft der Engel und der Heiligen entgegen. Verfolgt von Chiffon Rouge und den anderen Bestien des Oberförsters, wandelt der Ich-Erzähler unangefochten durch die verheerte Landschaft. Dabei ergreift ihn jene Kraft des Glaubens, mit der die Heiligen auf Schlangen und Skorpione treten oder auch Ottern, wie Martin Luther übersetzt.

„Denn er hat seinen Engel befohlen,

dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,

dass sie dich auf den Händen tragen

und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.

Über Löwen und Ottern (Skorpione) wirst du gehen

und junge Löwen und Ottern (Skorpione) niedertreten.“

(Psalm 91.11-13)

Der berühmte Schutzengelpsalm spricht von der Wirkung des Glaubens. Wer mit Engeln geht, der wird ohne Furcht durch die Zone der Todesgefahr schreiten. Ernst Jünger zitiert diese „Kraft auf Skorpione zu treten“ nach dem lateinischen Text der Vulgata. Der Hinweis auf die „vis calcandi supra scorpiones“ (341), die den Ich-Erzähler im Augenblick der Todesgefahr beflügelt, ist ein entschiedenes Urteil über die Tyrannis. Es nimmt Bezug auf einen erfolgreichen Exorzismus der Jünger. Jesus hatte sie ausgeschickt, in seinem Namen die Dämonen zu vertreiben. Zu ihrem Meister zurückgekehrt, stößt Jesus einen Jubelruf aus und zitiert darin die „vis calcandi supra scorpiones“ des Psalmisten:

„Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz.

Seht ich habe euch Macht gegeben,

zu treten auf Schlangen und Skorpione,

und Macht über alle Gewalt des Feindes;

und nichts wird euch schaden.“

(Lk 10.18f)

Das Kloster Maria Lunaris ist der Maria immaculata geweiht. Ihr Bild erscheint in der berühmten Vision des Johannes auf Patmos:

„Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel:

eine Frau, mit der Sonne bekleidet,

und der Mond unter ihren Füßen

und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen.“

(Apk 12.1)

Die Frau ist schwanger und steht kurz vor der Niederkunft. Ihr Gegner ist der Teufel in Gestalt eines großen, roten Drachen. Er will das Kind verschlingen. Doch wird der Knabe von Gott gerettet. Seiner Mutter gelingt die Flucht in die Wüste. Daraufhin entbrennt im Himmel ein Kampf der Heerscharen unter Michaels Führung gegen Satan und die gefallenen Engel.

„Und es entbrannte ein Kampf im Himmel:

Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen.

Und der Drache kämpfte und seine Engel,

und sie siegten nicht,

und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel.

Und es wurde hinausgeworfen der große Drache,

die alte Schlange, die da heißt:

Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt,

und er wurde auf die Erde geworfen,

und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen.“

(Apk 12. 7-9)

Damit wird der Kampf gegen den Drachen auf die Erde verlagert. Der Apokalypse kommt es auf diesen kosmischen Zusammenhang des Kampfes an. Das Geschehen auf der Erde kann ohne diesen Hintergrund nicht verstanden und noch weniger ertragen werden. Der Sturz des Engels steigert zugleich seine Bosheit. Denn der Teufel weiß, dass seine Tage gezählt sind und dass er folglich wenig Zeit hat. Für den Gläubigen aber kommt alles darauf an, seine Lebenszeit im Kontext der Weltzeit zu sehen. Die Überwindung der Todesfurcht im Glauben ist auch eine Frage der Perspektive. Der Blick auf das Bild der Maria Lunaris rückt das Leiden in den rechten Zusammenhang der Wehen der Endzeit: Die Krise bietet eine Chance des Durchbruchs zum wahren Leben.

Das Motiv von Sternenjungfrau, göttlichem Kind und Engelkampf ist in der gesamten Geschichte des Abendlandes verbreitet. Ihm sind die großen Kirchenbauten zu Ehren Michaels geweiht, der Monte Gargano, der Mont Saint-Michele und die zahlreichen Michaeliskirchen Europas. Dürer hat es in seinen Holzschnitten zur Bibel ins Bild gesetzt und Bach in seiner berühmten Kantate zum Michaelsfest „Bleibt, ihr Engel, bleibt bei mir...“ vertont. Der Knabe Erio verweist auf den Typos des göttlichen Kindes und das messianische Zeitalter, in dem der Wolf neben dem Lamm weiden wird und der Knabe mit der Schlange spielt: „Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter.“ (Jes 11.8). Für Erio sind die hoch giftigen Lanzenottern und die Greifin bereits gewandelte Schöpfung. Auch die Apostelgeschichte als erste christliche Hagiographie nimmt dieses Motiv auf, wenn sie Paulus nach seinem Schiffbruch auf Malta ohne jede Folgen von einer Giftschlange beißen lässt. „Er ist ein Gott“ (Apg 28.6), sagen die Malteser.

Der Wallfahrtsort Kloster Maria Lunaris ist der Sternenjungfrau aus der Apokalypse geweiht. Darauf spielt auch die volkstümliche Bezeichnung der Gottesmutter als „Falcifera“ an: „falcifer“ bedeutet „sicheltragend“. Damit ist die Mondsichel als Attribut der Maria gemeint. Das Bild der Maria Lunaris gilt als wundertätig. Der Ich-Erzähler und Bruder Otho verehren das eine Göttliche in vielen Erscheinungsformen, so in den alten Haus- und Flurgöttern, den Penaten und Laren, oder eben auch im Bild der Falcifera:

„Als uns der Pförtner durch die Kirche führte, erwiesen wir dem Wunderbilde unseren Gruß. Wir sahen die hohe Frau auf einem Wolkenthrone, und ihre Füße ruhten wie auf einem Schemel auf dem schmalen Monde, in dessen Sichel ein Gesicht, das erdwärts blickte, gebildet war. So war die Gottheit dargestellt als Macht, die über dem Veränderlichen thront und die man zugleich als Bringerin und Fügerin verehrt.“ (291f.)

Jünger fällt gegen das Regime in Deutschland ein eindeutiges Urteil, und indem er in kühnem Wagemut die Wahrheit ausspricht, ergreift ihn jene Sicherheit, aus der heraus er den Prolog der „Marmorklippen“ niederschreibt. Er ist nicht nur eine Imagination des Untergangs, sondern auch die Gewissheit, dass die Vernichtung nicht das letzte Wort haben wird. Jünger schreibt 1939 aus der Perspektive eines gelehrten Sprach- und Naturforschers, der die Katastrophe überlebt hat. So sind die „Marmorklippen“ nicht nur eine Antizipation des Untergangs, sondern zugleich dessen Überwindung im Bild der Heimkehr. Nach der Katastrophe kehren die Brüder in ein festlich geschmücktes Bauernhaus ein, an dessen breiten Giebel das niedersächsische Symbol des Pferdekopfes im Licht gleißt. Der Hof gehört dem alten Ansgar, dessen Schutzpatron und Namensgeber der große Missionar Nordeuropas ist. „Da schritten wir durch die weit offenen Tore wie in den Frieden des Vaterhauses ein.“ (351)

Die Naturstudien der Brüder: Das Wunder der Schöpfung

Bereits mit dem ersten Satz wendet sich der Ich-Erzähler an eine Gemeinde Gleichgesinnter: „Ihr alle kennt die wilde Schwermut“. Wer hier nicht aus eigener Lebenserfahrung zustimmen kann, für den ist die apokalyptische Erzählung nicht geschrieben worden. Über die Gattung der Apokalypse sind viele Missverständnisse im Umlauf. Apokalypsen bedienen sich großer prunkender Bilder vom Weltenbrand, doch ist nicht der Weltuntergang ihr Thema, sondern die Ankunft der neuen Schöpfung. Der Untergang der alten Welt und des alten Menschen wird zum notwendigen Durchgangstor in die neue Welt und die Erneuerung des Menschen. Er nimmt alles hinweg, was nicht zur göttlichen Wahrheit gehört. Ihr Ziel ist die Sichtbarwerdung der reinen Gestalt, die Enthüllung der nackten Wahrheit, die Wiederherstellung der göttlichen Ordnung. Die neue Schöpfung aber wird in Feuer und Blut geboren, dem Feuer der brennenden Leiber in den römischen Arenen und dem Blut der Märtyrer. Der Apokalyptiker ist der Dichter des letzten Wortes, er richtet den Blick auf das, „was unveränderlich im Schreine der Erscheinung eingeschlossen ist.“ (262) Darin besteht sein Beitrag zu einer Überwindung der Todesfurcht. Ihre Methode beschreibt Bruder Otho mit der Metapher „die Zeit absaugen“ (262).

In strenger Zucht widmen sich die Brüder dem Studium der Fauna und Flora der Großen Marina. Von der Rautenklause aus unternehmen sie botanische Feldforschungen und gewinnen auf ihren Streifzügen ein differenziertes Bild von der Landschaft und ihren Bewohnern. Auch sind sie als ehemalige Mitglieder des Ordens der Mauretanier sehr genau über die politischen Händel informiert. Aus den Wäldern am Rande der Großen Marina erreichen die Brüder zuverlässige Informationen über die Pläne des Oberförsters. Das Leben der Brüder auf den Marmorklippen ist ein bewusster Rückzug aus diesem Spiel der Mächte. Er darf aber nicht als innere Emigration missverstanden werden. Die Brüder sind Krieger und werden sich in den Kämpfen gegen den Oberförster im Kampfe bewähren. Ihr Rückzug hinter die Mauern der Rautenklause ist vielmehr als Akt des Widerstandes zu verstehen. Als Benedikt von Nursia seinen Orden gründete, brach das Römische Reich endgültig auseinander. Unter der Anleitung von Cassiodor wurde in seinen Klöstern nach einem strengen Tagesablauf gelebt. Die Mönche widmeten sich dem Studium der antiken Quellen des Abendlandes und retteten durch ihr Kopieren von lateinischen und griechischen Handschriften diese Tradition vor dem Untergang.

Diese Klassiker der Antike und die Werke der Kirchenväter bilden auch den Grundbestand der Bibliothek der Brüder. Ihr angegliedert ist das Herbarium. Die Sammlung umfasst tausende von Herbarienblättern mit teilweise sehr alten Beständen. Einige stammen sogar aus der Sammlung Carl von Linnés. Das Linnésche System der Namengebung ist die universale Systematik der Biologie. Das Sammeln, Sichten und Ordnen der Pflanzen ist für die Brüder alles andere als reine Wissenschaft. Das Eintauchen in die große Ordnung der Natur wird zur mystischen Einweihung in das Geheimnis der Schöpfung. Der Blick auf die Pflanzen zeigt: Die Welt folgt einem Ordnungsschema. Sie ist Kosmos und nicht Chaos. Das Studium der Naturordnung schenkt gerade in Zeiten der politischen Wirren dem Geist eine neue Kraft. „Von jeher hatte ich das Pflanzenreich verehrt und seinen Wundern in vielen Wanderjahren nachgespürt. Und wohl war mir der Augenblick vertraut, in dem der Herzschlag stockt, wenn wir in der Entfaltung die Geheimnisse erahnen, die jedes Samenkorn in sich verbirgt. (...) Ich fühlte, wie mit unseren Studien zugleich die Kräfte wuchsen, den heißen Lebensmächten standzuhalten und sie zu bändigen, so wie man Rosse am Zügel führt.“ (258) Und noch deutlicher: „(W)ir suchten, wenn ich so sagen darf, im Chaos uns an Linnaeus’ Wunderwerk zu halten, das einen der Säulentürme stellt, von denen der Geist die Zonen wilden Wachstums überblickt.“ (303)

In der Rautenklause auf den Marmorklippen wird der Blick frei. Dieser freie Blick betrifft zuerst die Landschaft, geht über auf die politischen Parteien und Händel und führt zuletzt über das Studium der Naturordnung zur Mitte des eigenen Lebens, dem letzten Grund der Freiheit. Um ihn geht es in den „Marmorklippen“. Inmitten einer apokalyptischen Welt stimmt Jünger das Hohe Lied der Freiheit an. Diese Freiheit ist der höchste innere Wert. Er hat nichts zu tun mit stoischer Distanz und ihrer Ataraxia, sondern mit jener höheren Heiterkeit, die demjenigen zu eigen ist, der auf das Wesen der Dinge geschaut hat. Heiterkeit ist das Schlüsselwort und Leitmotiv der „Marmorklippen“ und das sichtbare Zeichen der Überwindung der Todesfurcht.

„Wir gingen vom hohen Beispiel des Linnaeus aus, der mit dem Marschallstab des Wortes in das Chaos der Tier- und Pflanzenwelt getreten war. Und wunderbarer als alle Reiche, die das Schwert erstritt, währt seine Herrschaft über Blütenwiesen und über die Legionen des Gewürms.

Nach seinem Vorbild trieb auch uns die Ahnung, dass in den Elementen Ordnung walte, denn tief fühlt ja der Mensch den Trieb, die Schöpfung mit seinem schwachen Geiste nachzubilden, so wie der Vogel den Trieb zum Nesterbauen hegt. Was unsere Mühen dann überreich belohnte, das war die Einsicht, dass Maß und Regel in den Zufall und die Wirren dieser Erde unvergänglich eingebettet sind. Im Steigen näherten wir uns dem Geheimnis, das der Staub verbirgt. Mit jedem Schritte, den wir im Gebirg gewinnen, schwindet das Zufallsmuster des Horizontes, und wenn wir hoch genug gestiegen sind, umschließt uns überall, wo wir auch stehen, der reine Ring, der uns der Ewigkeit verlobt.

Wohl blieb es Lehrlingsarbeit und Buchstabieren, was wir so verrichteten. Und doch empfangen wir Gewinn an Heiterkeit, wie jeder, der nicht am Gemeinen haften bleibt. Das Land um die Marina verlor das Blendende und trat doch klarer, trat more geometrico hervor. Die Tage flossen, wie unter hohen Wehren, schneller und kräftiger dahin. Zuweilen, wenn der Westwind wehte, spürten wir eine Ahnung vom Genuß der schattenlosen Fröhlichkeit.

Vor allem aber verloren wir ein wenig von jener Furcht, die uns beängstigt und wie Nebel, die aus den Sümpfen steigen, den Sinn verwirrt. Wie kam es, dass wir die Arbeit nicht im Stiche ließen, als der Oberförster in unserem Gebiet an Macht gewann und als der Schrecken sich verbreitete? Wir hatten eine Ahnung von Heiterkeit gewonnen, vor deren Glanze die Truggestalten sich verflüchtigen.“ (264)

Monastisches Leben ist eine lebenslange Übung der Einkehr ins Wesentliche, in jenen innersten Bezirk, der von keiner Macht der Welt bedrängt werden kann, weil hier allein Gott wohnt. Er ist der letzte Grund der Heiterkeit. Der Weg des Mönches ist das Gebet. Dazu gehört nicht nur das Tageszeitengebet der Psalmen. Alles wird für ihn zum Gebet. So auch die Arbeit. Am Ende der Katastrophe wird Bruder Otho das Lebenswerk mit dem Spiegel Nigromontans vernichten, indem er die Herbarien und die Bibliothek in Brand setzt. Nicht die Erstellung der Sammlung ist das Ziel der Arbeit gewesen. Der Sinn lag im Sammeln, Sichten und Ordnen selbst als eines schöpferischen Nachvollzugs einer Welt, die wunderbar im Ganzen ist und deren Wunder sich in der Arbeit erweist.

So wie die Schöpfung einen Anfang und ein Ende hat, so wird auch kein Menschenwerk ewig bestehen. Von allen Domen, die Menschen erbaut haben, sagte Jünger einmal, werde nur der Dom der gefalteten Hände bleiben.

„Und freudig erfasste uns das Wissen, dass die Vernichtung in den Elementen nicht Heimstatt findet und dass ihr Trug sich auf der Oberfläche gleich Nebelbildern kräuselt, die der Sonne nicht widerstehen. Und wir erahnten: wenn wir in jenen Zellen lebten, die unzerstörbar sind, dann würden wir aus jeder Phase der Vernichtung wie durch offene Tore aus einem Festgemach in immer strahlendere gehen.

Oft meinte Bruder Otho, wenn wir auf der Höhe der Marmorklippen standen, dass dies der Sinn des Lebens sei – die Schöpfung im Vergänglichen zu wiederholen, so wie das Kind im Spiel das Werk des Vaters wiederholt. Das sei der Sinn von Saat und Zeugung, von Bau und Ordnung, von Bild und Dichtung, dass in ihnen das große Werk sich künde wie in Spiegeln aus buntem Glase, das gar bald zerbricht.“ (298)

Pater Lampros: Die Geduld erreicht alles

In der apokalyptischen Welt der „Marmorklippen“ geht am Ende auch das Kloster der Maria Lunaris in Flammen auf. Durch einen befreundeten Botaniker aus dem schwedischen Uppsala, jener alten Bischofsstadt, in deren Dom Carl von Linné seine letzte Ruhestatt gefunden hat, erfahren die Brüder, dass Pater Lampros vom Kloster der Falcifera identisch ist mit dem berühmten Autor eines Klassikers der Biologie. „Der Leuchtende“ hatte unter dem Pseudonym „Phyllobius“ („der in den Pflanzen lebt“) ein Standardwerk über die Symmetrie der Früchte verfasst. Der katholische Geistliche entstammte einem alten Adelsgeschlecht. Als einzigen Besitz aus der Zeit vor dem Klostereintritt trägt er einen Siegelring, in dessen roten Karneol ein Greifenflügel graviert ist und die Worte: „meyn geduld hat ursach“ (293). Dies ist der Wappenspruch Gretha von Jeinsens, den Jünger hier an zentraler Stelle der „Marmorklippen“ platziert. Die Geduld (patientia) gehört zu den zentralen Tugenden des inneren Weges. Der Patient auf dem Krankenbett bedarf ihrer ebenso wie die Eltern, Erzieher und Lehrer. „Die Geduld erreicht alles“, sagt Teresa von Avila, die große mystische Lehrerin:

„Nichts verwirre dich,

Nichts erschrecke dich,

Alles geht vorüber,

Gott ändert sich nicht.

Die Geduld erreicht alles.

Wer Gott besitzt, dem mangelt nichts;

Gott allein genügt.“

Pater Lampros verkörpert die Geduld als zentrale Tugend in apokalyptischer Zeit. Die Geduld vertraut dem großen Plan. Rot wie der Karneol ist auch das Tuch, das der Geistliche über eine junge Wegerich-Staude gebreitet hatte. Als er es vor den Augen der Brüder lüftet, sehen sie zuerst eine gewöhnliche Pflanze mit ovalen Blättern von regelmäßigem Wachstum, in deren Mitte sich ein leuchtender Wachstumspunkt erhebt. In dieser Symmetrie liegt aber das große Geheimnis verborgen, auf das Pater Lampros die Brüder hinweisen will. „Die Bildung schien zugleich so frisch und zart im Fleische wie unzerstörbar im Geistesglanze der Symmetrie. Da fasste uns ein Schauer an; wir fühlten, wie die Lust zu leben und die Lust zu sterben sich in uns einten; und als wir uns erhoben, blickten wir in Pater Lampros’ lächelndes Gesicht. Er hatte uns ein Mysterium anvertraut.“ (294) Die Schöpfung bezeugt den ordnenden Geist hinter aller Erscheinung. Aus dieser Erfahrung wächst die Geduld und jene Gelassenheit und Heiterkeit, die Pater Lampros ausstrahlt.

Damit wird er auch zu einem Seelenführer der Brüder in den kommenden Kämpfen. Er ist in den Gang der Ereignisse vollkommen eingeweiht. Mit Hilfe kleiner Zettel, die durch Erio den Brüdern überbracht werden, lenkt er ihr Geschick. So schickt er sie in Momenten der Gefahr auf botanische Exkursionen. Auf einer dieser Gänge sind sie auf der Suche nach dem Roten Waldvögelein, einer seltenen Orchideenart, die Mitte Juni auf kalkhaltigen Böden wächst. Damit gibt der Pater ihnen einen Hinweis auf die Schinderhütte von Köppelsbleek, die sich direkt neben der Fundstelle des Roten Waldvögeleins befindet.

Hier finden die Brüder auch den Kopf des Fürsten von Sunmyra. Jünger hat eigenen und fremden Todeserfahrungen immer wieder nachgespürt. So sucht auch der Ich-Erzähler inmitten des Schreckens nach Spuren der Transzendenz. Der Kopf des adeligen Jünglings, der vergeblich auszog, den Tyrannen zu morden, steckt auf einer hohen Eisenstange. Auf der bleichen Maske des Toten „spielte der Schatten eines Lächelns von höchster Süße und Heiterkeit, und ich erriet, wie von dem hohen Menschen an diesem Tage Schritt für Schritt die Schwäche abgefallen war – so wie die Lumpen von einem König, der als Bettler verkleidet ging. Da fasste mich ein Schauer im Innersten, denn ich begriff, dass dieser seiner frühen Ahnen und Bezwingern von Ungeheuern würdig war; er hatte den Drachen Furcht in seiner Brust besiegt.“ (337)

Das Motiv des Drachenkampfes ist untrennbar mit dem Bild der Maria Lunaris verbunden. Berühmte Drachentöter sind neben dem Engel Michael die Heiligen Georg und jene Margarethe, die noch in der Kerker-Szene des „Faust I“ aus der Kraft ihres katholischen Glaubens den Teufel vertreibt. Der Fürst von Sunmyra hatte im Widerstand gegen die Tyrannis sein Leben verloren und zugleich gewonnen. Jünger verlegt den Drachenkampf auf jene spirituelle Ebene, um die es bei letzten Haltungen immer geht: Der Fürst „hatte den Drachen Furcht in seiner Brust besiegt.“ Damit zeigt sich in seinem Martyrium die letzte Wahrheit des Glaubens, von der Pater Lampros sprach: „Die Stunde der Vernichtung aber müsse die Stunde des Lebens sein.“ (302) Weil dieses Sterben über sich hinausweist, nimmt der Ich-Erzähler das Haupt des Fürsten von der Stange und bettet es in seine Ledertasche. In die Rautenklause zurückgekehrt, wäscht er es mit Wein und legt es in eine Duftamphore mit Blättern von weißen Lilien und Schirasrosen. Die weiße Lilie ist ein Symbol der Reinheit und als Attribut der Maria und Christus, dem Weltenrichter, zugewiesen. In der christlichen Tradition ist die Rose ebenfalls ein Symbol der Maria, jener mystischen Rose, in der sich das Geheimnis von Schönheit und Schmerz verbindet. Die Rose von Schiras verweist auf den großen Sänger der islamischen Mystik.

Nachdem die Brüder ihr Herbarium in Brand gesetzt haben, begeben sie sich auf die Flucht. Das Haupt des Fürsten nehmen sie mit. Auf dem Weg zum rettenden Hafen passieren sie das Kloster der Maria Lunaris. Hier schlagen die Flammen aus dem Turm und die Kirchenfenster sind zersprungen. Pater Lampros steht, im Prunkornat gekleidet, lächelnd vor dem Flammenmeer. Der Ich-Erzähler greift nach dem Kopf in der Duftamphore und streckt ihn dem Pater entgegen.

„Bei seinem Anblick erfaßte uns ein Schauer, denn die Feuchte des Weines hatte die Rosenblätter angesogen, so dass es nun im dunklen Purpurprunke aufzuleuchten schien. Doch war es noch ein anderes Bild, das uns, als ich das Haupt erhob, ergriff – wir sahen im grünen Ganze die Rosette strahlen, die in noch unversehrter Rundung den Fensterbogen schloß, und ihre Bildung war uns wundersam vertraut. Uns schien, als hätte uns ihr Vorbild in jenem Wegerich geleuchtet, den Pater Lampros uns einst im Klostergarten wies – nun offenbarte sich die verborgene Beziehung dieser Schau.“ (347f.)

Der Pater hebt wie bei der Consecratio die Hand. Im gleichen Augenblick sprühen goldene Funken aus der Rosette und der Turm bricht über dem Gottesmann zusammen. Das Haupt des Fürsten wird später als Reliquie in das wieder aufgebaute Kloster gefügt. Am Hafen angekommen, vernehmen die Brüder in der Kapelle der Sagrada Familia den Gesang der Gemeinde. Das Kirchenlied, mit dem die „Marmorklippen“ schließen, gehört zu jenem Kernbestand an Liedern, die Ernst Jünger wie alle Konfirmanden seiner Generation auswendig lernen mussten. Es trägt den Titel „Lobe den Herren, o meine Seele! Ich will ihn loben bis in den Tod“ (EG 303) und wurde von Johann Daniel Herrnschmidt nach Psalm 146 gedichtet. Jünger zitiert die zweite Strophe:

„Fürsten sind Menschen, vom Weib geboren,

Und kehren um zu ihrem Staub;

Ihre Anschläge sind auch verloren,

Wenn nun das Grab nimmt seinen Raub.

Weil denn kein Mensch uns helfen kann,

Rufen wir Gott um Hilfe an.“ (350)

Überwindung des Nihilismus: Der Drache Furcht

Das Martyrium Dietrich Bonhoeffers, Maximilian Kolbes, Edith Steins und ungezählter namenloser Opfer der Tyrannis ist ein Glaubenszeugnis in der dunkelsten Nacht des Nihilismus. Darf man die „Marmorklippen“ mit Blick auf das freiwillige Opfer des Pater Lampros als Märtyrerlegende bezeichnen? Der Märtyrer bezeugt die Überwindung der Todesfurcht. Damit wird er zum Gegenspieler des Nihilisten. In einer nihilistischen Welt, so schreibt Jünger in „Über die Linie“ (1950) zerfallen die christlichen Werte. „Es gibt hier keine Heiligen.“

Märtyrer sind Heilige. Der Blutzeuge ist nicht nur der große Einzelne im Widerspruch zum Ungeist seiner Zeit, sondern in ihm verkörpert sich die Aufgabe der Kirche als Gemeinschaft der Heiligen. „Es bleibt beim nihilistischen Konfliktfall, in dem es ohne Zweifel nicht nur einsichtiger ist, sondern auch würdiger, auf die Seite der Kirchen zu treten als auf die Seite jener, die sie angreifen. Das hat sich erst kürzlich gezeigt und zeigt sich auch heute noch. Immerhin ist es außer einigen Soldaten wohl nur der Kirche zu verdanken, daß es nicht unter dem Jubel der Massen zum offenen Kannibalismus und zur begeisterten Anbetung des Tieres gekommen ist. (...) Die weitere Zurückdrängung der Kirchen würde die Massen entweder gänzlich dem technischen Kollektiv und seiner Ausbeutung preisgeben oder sie in die Arme jener Sektierer und Scharlatane treiben, die heute an jeder Kreuzung aufspielen. Hier münden ein Jahrhundert des Fortschritts und zwei Jahrhunderte der Aufklärung.“

Für Jünger bildet die Möglichkeit einer Überwindung des Nihilismus die Kernfrage des 20. Jahrhunderts. Er war überzeugt, dass der Nihilismus weder mit politischen noch pädagogischen Mitteln überwunden werden könne, sondern allein durch eine neue Zuwendung zum Glauben. Jünger sah hier die Aufgabe der Kirche, fragte aber auch kritisch nach der Wirksamkeit der Sakramente in glaubensloser Zeit.

Mit seiner Zeitdiagnose beruft er sich auf Dostojewskij und Kierkegaard und beschwört in der Gestalt des heiligen Antonius einmal mehr das Urbild des Menschen, der die nihilistische Versuchung und den Drachen Furcht in der eigenen Seele überwindet:

„Der kennt am wenigsten die Zeit, der nicht die ungeheure Macht des Nichts in sich erfahren hat und der nicht der Versuchung unterlag. Die eigene Brust: das ist, wie einst in der Thebäis, das Zentrum der Wüsten- und Trümmerwelt. Hier ist die Höhle, zu der die Dämonen andrängen. Hier steht ein jeder, gleichviel von welchem Stand und Range, im unmittelbaren und souveränen Kampfe, und mit seinem Siege verändert sich die Welt. Ist er hier stärker, so wird das Nichts in sich zurückweichen. Es wird die Schätze, die überflutet waren, auf der Strandlinie zurücklassen. Sie werden die Opfer aufwiegen.“