Ultima Thule

Der Nordpol und andere unmögliche Missionen:

Maria und Pius IX.

"Ave, maris stella,

Dei mater alma

atque semper virgo,

felix caeli porta."

Als Papst Pius IX. (1792-1878) das Dogma der unbefleckten Empfängnis Mariens verkündete, konnte niemand ahnen, dass vier Jahre später die Muttergottes einem armen Mädchen in Lourdes erscheinen würde. Ein Wunder der Himmelskönigin erwartete Rom schon: Jene nördlichen Regionen jenseits des Polarkreises, die noch nie ein Priester in Ausübung seines Amtes betreten hatte, sollten einstimmen in den großen Lobpreis: „Ave maris stella, dei mater alma atque semper virgo felix caeli porta.“ Maria ist der Meerstern, Mutter des Erlösers, reine Jungfrau und Pforte zum Himmel.

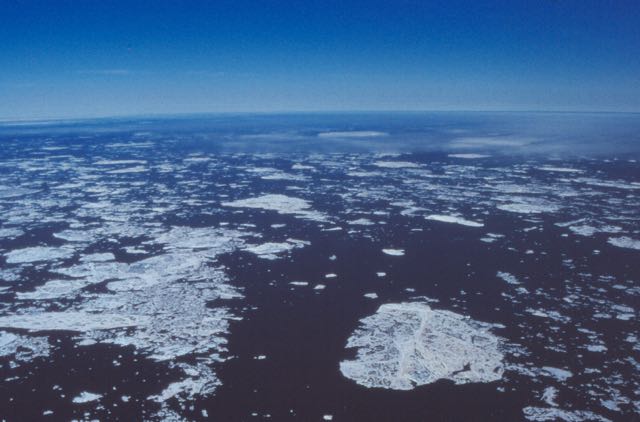

Am 8. Dezember 1854 fasste Pius IX. daher den Entschluss der Gründung einer arktischen Präfektur („Praefectura Poli Arctici“). Sie umfasste den ungeheuer weiten Raum zwischen Nordkanada, Island, den Färöer und dem Land der Samen im Norden Europas. Als geeigneter Stützpunkt der Mission erschien Alta in der Nähe des Nordkaps. Hier oben am Eismeer, wo heute rastlose Ruheständler in roten Daunenjacken auf den Schiffen der Hurtigrouten die Schönheiten der norwegischen Küste bewundern, kreuzten damals wie heute russische Fischer durch das Eismeer. Auch sie gehörten zur Zielgruppe der Nordpolmission, die Pius IX. unter den Schutz der Muttergottes stellte.

Die entbehrungsreiche und lebensgefährliche Missionierung Skandinaviens begann unter dem Heiligen Ansgar (801-865). Seine Bemühungen hatten nach einiger Verzögerung Erfolg gehabt: Dänemark, Schweden und Norwegen standen für 500 Jahre auf der Seite Roms. Als die Könige des Nordens das Luthertum zur Staatsreligion erhoben, wurden Priester verfolgt und vertrieben wie jener berühmte Bischof von Uppsala, der sich als Geograph und Kartograph auch in der Wissenschaft einen Namen gemacht hatte. Olaus Magnus (1490-1557) verließ Schweden im Jahr 1524. In Rom und als Teilnehmer des Trienter Konzils forderte er einen entschiedenen Einsatz für die Gegenreformation. Doch so hoch hinaus in den Norden wagte sich kein Priester. Fürchtete Rom das Erwachen des alten Wikingergeistes? Alle Enden der Erde sollten Gottes Heil schauen. Galt dieser Auftrag noch? War vielleicht eine neue Zeit gekommen, in der ganze Regionen der Erde für den Katholizismus als verloren gelten mussten? Davon kann keine Rede sein. Rom gab den Norden niemals verloren. Die Konversion der schwedischen Königin Christina (1626-1689) zeigte ein Bedürfnis nach Rückkehr zur jahrhundertealten Tradition. Der Franziskanerpater Francesco Negri (1623-1698) war ein Zeitgenosse der schwedischen Königin. Das Studium der Karten des Nordens, die Olaus Magnus angefertigt hatte, entflammte sein Interesse an einer Reise nach Stockholm und weiter in die Polarregionen. Im Jahr 1664 erreichte er das Nordkap und erstattete heimgekehrt ausführlich Bericht.

Die Nordpolmission Pius IX. blieb dennoch ein überaus kühnes Unternehmen. Es spricht alles dafür, dass sie nicht von einer Planungsgruppe hinter den Mauern des Vatikan entworfen wurde. Sie folgte einer Eingebung des Papstes. Das bezeugt letztlich die Unplanmäßigkeit ihrer Durchführung. Vor der Nordpolmission hatten zwei Jesuiten die hohen Breitengrade betreten. Ihre Reiseberichte enthalten sich aller Beschreibungen oder gar Bewertungen des lutherischen Lebens in Norwegen. Pater Maximilian Hell (1720-1792) war Jesuit und Leiter der Wiener Sternwarte. Er gehört zu den berühmtesten Astronomen seiner Zeit. Pater János Sainovics (1733-1785) war Sprachwissenschaftler. Beide folgten einer Einladung des als wahnsinnig geltenden dänischen Königs Christian VII. (1749-1808) in Vardø an der Barentssee den Venustransit des Jahres 1769 zu studieren. In diesem astronomischen Phänomen schiebt sich die Venus vor die Sonne.

Die 1306 gegründete Festung Vardø liegt in Nordnorwegen an der russischen Grenze und hat wie die ganze Region durch den Hexenwahn traurige Berühmtheit erlangt. 77 Frauen und 14 Männer wurde hier im 17. Jahrhundert verbrannt. Die Jesuiten schweigen bewusst über diese dunkle protestantische Vergangenheit. In Vardø finden sie bei dem lutherischen Pastor Unterkunft aber keine Bettruhe. Denn es wimmelt in dem Haus mit seinen zwei Zimmern von Mäusen. Erst die Beschaffung einiger Katzen sorgt für Abhilfe. Die Jesuiten überwintern in Vardø und nutzen die Zeit für die Errichtung eines Observatoriums. Die Beobachtung des Venustransits am 3. Juni 1769 war ein wissenschaftliches Weltereignis. Vom Pazifik bis zum Eismeer sammelten Forscher Daten, auf deren Grundlage Pater Hell den genauen Abstand von Erde und Sonne berechnen wird. Selbstverständlich hat er vor seiner Beobachtung die Messe gelesen und mit Pater Sainovics nach dem Venusdurchgang das „Te deum laudamus“ angestimmt. Glaube und Wissenschaft lebten in diesen Männern noch ungebrochen. Nach Wien zurückgekehrt, bekommen beide die Folgen des Verbotes der Jesuiten (1773) zu spüren. Eine neue Zeit war gekommen und brachte andere Typen hervor. Zu ihnen gehörte Paul Marie Etienne de Djunkovsky (1821-1870), dem die Nordpolmission etwas leichtsinnig anvertraut wurde. Djunkovsky hatte in Russland alle Ämter und Ehren verloren, als er zum Katholizismus konvertierte und Priester wurde. Von religiöser Toleranz konnte auch in Skandinavien keine Rede sein. Luthertum war Staatsreligion. Der Paragraph 2 des norwegischen Grundgesetzes bestimmte: „Die evangelisch-lutherische Religion bleibt die öffentliche Religion des Staates. Die Einwohner, die sich dazu bekennen, sind verpflichtet, ihre Kinder in ihr zu erziehen. Jesuiten und Mönchsorden werden nicht geduldet. Juden sind von der Einreise ins Reich vollständig ausgeschlossen.“

Die Konversion hätte in Skandinavien unmittelbar zu einer Landesverweisung geführt. Zwar war der schwedische Thronfolger mit einer bekennenden Katholikin verheiratet, doch wurde die Ehe 1823 von einem Priester in München in Abwesenheit des Prinzen geschlossen. In Stockholm besuchte Djunkovsky zuerst Prinzessin Joséphine von Leuchtenberg (1807-1876) und ihre Mutter, die Köngin von Schweden und Norwegen, und hielt ihnen Exerzitien. Dann fuhr er über das norwegische Tromsø in den hohen Norden. Die Zeit der Gnade sei gekommen, schreibt er in einem Bericht, „für diese armen, vergessenen Völker der Eisregionen, deren Bekehrung am selben Tag beschlossen wurde, als das Dogma der unbefleckten Empfängnis der seligen Jungfrau Maria verkündet wurde.“

Alta war als Stützpunkt der Mission gewählt worden, weil hier eine kleinstädtische Infrastruktur bestand. Djunkovsky und seine Mitarbeiter gründeten ein Internat und eine Druckerei für katholisches Schrifttum. Der Missionsstation „Hafen des Heiligen Olaf“ (St. Olavs Havn) gab er bewusst den Namen des großen norwegischen Nationalheiligen. Olav II. Haraldson (995-1030) hatte die widerstreitenden Stammesfürsten unter dem Kreuz vereint. Norwegen bekehrte sich damals wie auch Dänemark und Schweden. Noch heute bezeugen mittelalterliche Kirchen in Skandinavien die katholische Vergangenheit. Diese Latenz des Katholischen wusste Djunkovsky in seinen Vorträgen fruchtbar zu machen: Norwegen war schon immer katholisch gewesen. Das Bildungsbürgertum der nordischen Räume war auf diese Sicht einer glorreichen Vergangenheit ansprechbar, doch hätte eine Konversion zum sofortigen Verlust aller Ämter als Lehrer, Beamter, Jurist oder Arzt geführt. Geringe Erfolge hatte die Mission nur unter den Besitzlosen.

Bei den Samen als Ureinwohnern des Landes stieß die Nordpolmission auf erhebliche Konkurrenz durch eine Erweckungsbewegung, die der lutherische Pastor und Botaniker Lars Levi Laestadius (1800-1861) ins Leben gerufen hatte. Als Sohn eines Schweden und einer Samin beherrschte er jene Sprachen des Nordens, die sich die Missionare aus Rom nur unter großen Mühen aneignen konnten. Das Norwegische und Schwedische erlernt sich mit Fleiß und Ausdauer, aber Finnisch und die Sprache der Nomaden der Finnmark waren eine unüberwindliche Hürde. Laestadius gilt heute als größter Kenner der arktischen Flora seiner Zeit. Der lutherische Pfarrer wirkte in Karesuando an der finnisch-schwedischen Grenze. Durch die Begegnung mit der Samin Milla Clementsdottir hatte er ein Erweckungserlebnis. Er verschmolz Luthertum mit lokalen Traditionen. Noch heute bezeichnen sich etwa 150 finnische Pastoren als Laestadianer. Doch war es nicht nur die Konkurrenz der Anhänger des pflanzenkundigen Pastors, die 1869 zum Scheitern der Mission führte. Die arktischen Räume waren einfach zu weit gesteckt gewesen. Trotz der Absicherung der Nordpolmission durch die Spende von 100000 Gulden einer römischen Gräfin reichten die Mittel nicht. Schwer zu ertragen war auch die Einsamkeit im Nirgendwo der kleinen Siedlungen von Island und den Färöer-Inseln, wo Djunkovskys Mitarbeiter ihre Arbeit aufnahmen. Der Zölibat war schnell gebrochen.

Auf einem Erholungsurlaub in Deutschland begegnete Djunkovsky einer Engländerin und schloß mit ihr den Bund der Ehe. Die Exkommunion war die Folge. Der Arktismissionar wollte nun in den Laienstand versetzt und wieder in die Kirche aufgenommen werden. Als er mit seinem Begehren scheiterte, wandte er sich seiner russischen Heimat zu, rekonvertierte und wurde in sämtliche Ämter wieder eingesetzt.

Der Konvertit und norwegische Priester Alois Arnstein Brodersen (*1955) sieht in der Nordpolmission dennoch einen Erfolg: „Es ist der katholischen Kirche nirgends gelungen, die Kirchenspaltung nach der Reformation durch Mission oder Gegenreformation zu beheben. Die Missionsversuche, die im vorigen Jahrhundert begonnen wurden, haben jedoch zu einer Wiederherstellung der katholischen Kirche in den nordischen Ländern geführt, und die Anwesenheit der katholischen Kirche hat zum Abbau religiöser Vorurteile geführt und das heutige gute ökumenische Klima zwischen den Kirchen in diesen Ländern vorbereitet.“ Dieses fand auch Ausdruck in der Bischofsweihe von Erik Varden (*1974) im Nationalheiligtum des Nidarosdoms von Trondheim. 2019 ernannte Papst Franziskus den norwegischen Konvertiten und Mönch zum Prälaten von Trondheim. Konvertiten unter den Mitgliedern der Nordischen Bischofskonferenz („Conferentia Episcopalis Scandiae“) sind auch Kardinal Anders Arborielius (*1947) aus Stockholm und der resignierte Bischof Teemu Sippo (1947) von Helsinki.

In der nordnorwegischen Stadt Tromsø, von der aus die Mission startete, befindet sich heute der nördlichste Karmel der Welt. Die Schwestern der allerseligsten Jungfrau vom Karmel, dreizehn Polinnen und eine Norwegerin, haben ihrem Kloster den Namen „Totus Tuus“ gegeben. Damit stellen sie sich in die Tradition des Heiligen Papstes aus Polen, der „Ganz dein (Maria)“ zum Motto seines Pontifikates machte. Überall in Skandinavien ist die Mehrzahl der Katholiken - wie der Kopenhagener Bischof Czeslaw Kozon - polnischer Abstammung. Desto größter ist der Zusammenhalt dieser Gemeinden und der geschärfte Blick für das Alleinstellungsmerkmal des Katholischen.

Mit raschem Schritt vollzieht sich in Deutschland eine Protestantisierung der Kirche. Statt Liturgie und Eucharistie gibt es dann Sylter Verhältnisse. Kirche bekommt Event-Charakter und wird zur Dekoration für pseudoreligiöse Feiern von Menschen, die der Kirche den Rücken gekehrt haben. Die katholische Diaspora des Nordens zeigt, dass sich die Kirche in Deutschland keine Sorge um die Zukunft machen muss. Die kleiner werdende Schar lebt im Wesentlichen.

Es war also nicht ganz umsonst, dass Papst Pius IX. die Nordpolmission dem Schutz der Muttergottes anvertraute. Dass sie in der kargen Tundralandschaft der hohen Breitengrade nicht so spektakulär in Erscheinung trat wie vor Bernadette Soubirous, zeugt von einem Respekt vor den Menschen in dieser erhabenen Landschaft. Hier wachsen keine Bäume. Die Blumen und Gräser sind winzig. Flechten und Moose leben in Einklang mit dem Anorganischen. Maria der Arktis wirkt still, aber sehr nachhaltig. Darauf kommt es gerade heute an.

Nach der Auflösung der Missionsstation von Alta wurde der Altar in den Nidarosdom überführt. Seit einer Renovierung in den Fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts gilt er als verschollen. Im Zweiten Weltkrieg errichteten deutsche Soldaten eine Festung in Alta. Beim Rückzug vor den angreifenden Truppen der Roten Armee zerstörten sie diese und andere Städte des Nordens. Dokumente der Nordpolmission befinden sich im Archiv der Propaganda Fide in Rom. Sie sind bisher nicht aufgearbeitet worden und werden wohl auch niemals vollständig gesichtet werden. Sicher ist dagegen der nächste Venusdurchgang vom 11. Dezember 2117. Wir werden ihn gewiss nicht erleben. Das Leben der Kirche entfaltet sich in sehr langen Zeiträumen. Das wusste auch der „Apostel des Nordens“. Zum Nordpol war er nicht vorgedrungen, aber er hatte im Zeitalter der Wikinger den Weg gewiesen.

Ansgar und Rimbert

Wikinger fackelten nicht lange: Bei ihren Raubzügen legten sie Städte in Schutt und Asche, plünderten Kirchen, erschlugen Männer und schändeten Frauen, bevor auch sie ermordet wurden. Kinder und Jugendliche wurden versklavt und auf wendigen Schiffen nach Dänemark und Schweden entführt. Dass der Heilige Ansgar (801-865) gerade die nordischen Unholde für den Glauben gewinnen wollte, galt im frühen 9. Jahrhundert wahrlich als eine „Mission impossible“. Sie durchzuführen war auch ein Anliegen der weltlichen Herrscher. Denn Wikinger waren mit ihren Raub- und Plünderzügen eine Geißel für das Karolingerreich. Sie bedrohten nicht nur die Küste, sondern drangen über Elbe und Rhein, die Seine, Loire und Garonne ins Landesinnere. Sie bedrohten Sevilla und Cadiz, erreichten Lissabon und Toulouse, plünderten Paris und Hamburg.

Wir glauben Rimbert (830-888) sofort, wenn er uns in seiner Biographie des Heiligen Ansgar überliefert, der Benediktinermönch und Novizenmeister aus dem Kloster Corvey habe auf seiner Wikingermission den Märtyrertod gesucht. Der verwegene Leiter einer Klosterschule an der Weser war keineswegs lebensmüde. Seine Mission hatte ein Ziel: Alle Enden der Erde sollten Gottes Heil schauen. Ansgars Blick richtete sich auf Dänemark und Schweden als Etappenziel einer Pilgerreise ins Unbekannte. Seine Peregrinatio folgte dem Beispiel iro-schottischer Wandermönche. Ihr Ziel war nicht das Ankommen, sondern das Unterwegssein. Eine Pilgerreise führte in die Fremde und Heimatlosigkeit. Von ihr gab es keine Rückkehr ins Vertraute.

Jenseits des Polarkreises bis nach Ultima Thule wagte Ansgar nicht zu schauen. Diese arktischen Regionen und Inseln der hohen Breitengrade würden andere Missionare ferner Zeiten bereisen. Ansgar legte den Grundstein für Zukünftiges so wie es zuweilen Großmüttern und Grundschullehrerinnen gelingt, eine Gabe zu entdecken, die sich erst Jahre später entfalten wird. Missionare sind Talentsucher. Sie sehen verborgene Schätze, die vielleicht erst in Jahrzehnten oder Jahrhunderten gehoben werden können. Mission gelingt, wenn die Zeit dafür reif ist. Der Missionar braucht daher ein starkes Maß an Vertrauen und Schicksalsergebenheit. Einfühlungsvermögen, eine Begabung für das Erlernen fremder Sprachen und eine kommunikative Kompetenz im Umgang mit den Mächtigen und Meinungsmachern in der fernen Fremde sind unabdingbar für den Erfolg, machen ihn jedoch nicht zwingend. Viele mühen sich und kommen doch nicht ans Ziel. Vor allen Dingen müssen sie gute Pädagogen sein. Mission zielt immer auf Zukunft, und die gehört zu allen Zeiten der Jugend. Ansgar war ein Erzieher mit Leidenschaft. Ihm ging es um Grundlagen und Grundlegendes. Deshalb setzte er nicht auf das Blendwerk des rasch vorzeigbaren Erfolges. Wie Petrus verstand Ansgar das Handwerk des Fischers. Er konnte Netze knüpfen und sich auf seinen Pilgerreisen nach Skandinavien selbst versorgen.

Diese Unabhängigkeit war überlebenswichtig wie die große Reise des Jahres 829 in die schwedische Wikingerfestung Birka zeigen sollte. Hier auf einer Insel im Mälarsee lag der bedeutendste Handelsplatz des Nordens. Ansgar und seine Begleiter hatten sich auf die Seefahrt ins Archipel um das heutige Stockholm gut vorbereitet. Sie wussten, dass sie in Birka auf christliche Sklaven treffen würden. Zur Durchführung heiliger Handlungen hatte Ansgars Schiff vierzig Bibeln und liturgische Bücher geladen. Sie gingen in der Ostsee unter, als Raubwikinger das Schiff enterten. Das Wasser löschte Buchstaben und Bilder, als wollte der Himmel ein Gleichnis schaffen: Wer für das Reich Gottes arbeitet, der braucht weder Medien noch Münzen, sondern allein Präsenz und Authentizität. Ansgar und seine Mannen konnten sich an Land retten. Während die Mehrzahl der Gefährten resignierte und heimkehrte, schlug sich Ansgar auf dem mühsamen und gefährlichen Landweg nach Birka durch. Hier wurde er von König Björn freundlich empfangen. Der Erfolg der Mission aber blieb verschwindend gering.

Auch die dänische Mission des Jahres 826 begann mit großen Erwartungen. König Harald hatte sich mit seinem Gefolge in Mainz taufen lassen. Ansgar begleitete ihn zurück in den Norden. Doch bleibende Gründungen vermochte er nicht zu stiften. Im Jahr 831 wird Ansgar zum ersten Bischof von Hamburg geweiht. 845 muss er die Plünderung und Brandschatzung seiner Kirche durch die Wikinger hinnehmen. Kirche und Kloster wurden Opfer der Flammen. Viele Bewohner der Domburg wurden niedergemetzelt. Die Zeit war aus den Fugen. 846 plünderten Sarazenen den Petersdom in Rom. 865 eroberten Wikinger Konstantinopel.

Ansgar hatte den Untergang Hamburgs überlebt. Im Verlust aller Bilder und Bücher wurde ihm noch einmal bewusst, dass Bildung allein die Zukunft seiner Mission sichern konnte. So machte er sich auf die Suche nach einem Schüler. Er fand ihn in dem jungen Rimbert. Er wurde als Freund, Nachfolger und Biograph ein genialer Partner. Wie Jesus zu dem Lieblingsjünger Johannes, so fasste Ansgar eine zärtliche Zuneigung zu Rimbert. Darüber berichtet in seltener Offenheit „Das Leben des heiligen Rimbert“ eines anonymen Klerikers. Mit dem sicheren Blick des Lehrers hatte Ansgar den Knaben Rimbert in einer Schar von Kindern ausfindig gemacht. Ein Gespür für Talente besitzen auch Fußballtrainer und Headhunter. Doch unterscheidet sich ihre Talentsuche grundlegend von Ansgars Pädagogik. Hier geht es nicht um Geld und Genuss, sondern um Gotteslohn und Schätze im Himmel. Sportler und Manager dienen auf Zeit, Mönche und Nonnen stehen im Dienst der Ewigkeit. Nur eine Elite fühlt sich dieser wahrhaft höheren Aufgabe gewachsen. Die Messlatte der Heiligkeit liegt sehr hoch. Gesegnet, wer seinen Weg nicht allein gehen muss und wie Ansgar einen Freund an seiner Seite weiß.

Geniale Freunde sind von Ewigkeit her füreinander bestimmt. Das glaubte Rimbert. Ihn hat später die Frage beschäftigt, wie es Ansgar möglich war, unter den vielen Kindern dieser Welt, den für ihn allein bestimmten Freund zu entdecken. In der Erzählung von den himmlischen Heerscharen auf dem nächtlichen Feld zu Bethlehem fand er die Antwort. Die Klarheit des Herrn („doxa theou“) hatte die Hirten erleuchtet. So machten sie sich auf den Weg zur Krippe. Dieser himmlische Blick der Engel war auch Ansgar gegeben. Von den Eltern des kleinen Rimbert erhält Ansgar die Erlaubnis, das Kind in einem Kloster beschulen zu lassen. Nach Abschluss der Ausbildung werden beide zu unzertrennlichen Gefährten. Besonders im gemeinsamen Gebet erfahren sie eine tiefe Verbundenheit. Sie ermutigt Ansgar zu dem Geständnis, „dass ich eine innige Liebe zu dir fühle, und diese Zuneigung, daran zweifle ich nicht, wird bis an mein Lebensende dauern.“ Wer aus dieser Liebeserklärung eine Neigung des Klerikers zu gleichgeschlechtlicher Partnerschaft ableitet, kennt nicht das Vorbild des Lieblingsjüngers Johannes, das in Rimbert aufleuchtet.

Ehen werden von den Engeln im Himmel geschlossen, weiss das Buch Tobit. Dass sie mit dem Tod enden, ist keinesfalls gewiss. Die Ehe ist eben kein weltlich Ding wie Martin Luther später behaupten wird. Soll da die innige Freundschaft mit dem Tod enden? Selbstverständlich glaubt der junge Rimbert an die Auferstehung und dass sein Freund und Bischof einst seinen Platz im Himmel haben wird. Daher bittet er ihn um Fürsprache, „so wirke es mir, das fordere ich auf das dringendste von dir, durch dein Verdienst bei Gott aus, dass ich im künftigen Leben des deiner wartenden Lohnes teilhaftig werde.“ Ansgar antwortet nicht. Das dreitägige Schweigen stürzt Rimbert ins Elend. Dann aber darf Ansgar dem Freund mitteilen, dass ihre Freundschaft ewigen Bestand haben wird: „Jetzt habe ich es vom Herrn erlangt, dass wir in der zukünftigen Welt, wie du mich batest, nicht getrennt werden.“

Beide lebten in völligem Einverständnis, das nicht mehr zwischen Ich und Du unterscheidet. Rimberts Biograph bringt diese Seelenfreundschaft mit ihrer Sympathie und Synergie auf die Formel: „Denn sie waren stets ein Herz und eine Seele, ein Geist und ein Glaube.“ Ansgar hat dem Seelenfreund auch seine Träume und Visionen aus früher Kindheit anvertraut. Sie geben einen seltenen Einblick in die Psychologie der Berufung eines Menschen aus dem frühen neunten Jahrhundert. Durch diese glaubwürdigen Zeugnisse aus der Innenwelt wissen wir, dass Ansgar durch die Muttergottes selbst zur Nordlandmission berufen wurde. Da Heilige vom Himmel aus wirken und in den irdischen Lauf der Dinge eingreifen können, treten sie immer wieder als geniale Partner in Erscheinung. Jede Mission ist also in gewissen Sinne vom Himmel. Wenn der Himmel nicht mitspielt, kann der Missionar nichts ausrichten.

Im Alter von fünf Jahren verlor Ansgar seine Mutter und wurde kurz darauf von seinem Vater einer Klosterschule anvertraut. Den Unterricht nahm er nicht ganz ernst. Ansgar erprobte seine Grenzen in Spielen und Streichen. Sein kindlicher Übermut verdeckte den Schmerz über den Verlust der Mutter. Eines Nachts hatte er einen Albtraum, der seinem jungen Leben eine Wende gab. Er sah inmitten von Begleiterinnen eine hohe Frau, „in der er mit Sicherheit die Heilige Maria erkannte.“ Das nun folgende Gespräch berührt sogleich den wunden Punkt in der Seele des Knaben. „Liebes Kind, du willst zu deiner Mutter?“, fragt Maria. „Wenn dich nach unserer Gesellschaft verlangt, musst du alle Eitelkeit meiden, von den Kindereien lassen und ernsthaft auf dich achten. Leichtsinn und Faulheit mögen wir gar nicht; wer daran Freude hat, kann nicht unter uns weilen.“ Kinder brauchen Grenzen durch klare Ansagen, aber auch stete Begleitung und neue Bestärkung auf dem Lebensweg. Der Tod Kaiser Karls des Großen (28. Januar 814) wird dem pubertierenden Jüngling zu einem memento mori, „und die Ermahnungen der Heiligen Gottesmutter wurden ihm wieder bewusst.“ Pfingsten hat er ein Nahtoderlebnis „des Sterbens und Staunens“. In der Begleitung von Johannes und Petrus wird er ins Jenseits geführt, erlebt hier das Purgatorium als „undurchdringliche Finsternis, fürchterliche Angst und Beklemmung.“ So gereinigt und geläutert wird er weiter in den Himmel geführt, wo er in Klarheit die Heiligen schaut. Aus einem Licht, das weder von der Sonne noch vom Mond herrührt, hört er „eine überaus liebliche Stimme“. Sie spricht Ansgars Sendung aus: „Gehe hin, und mit dem Martyrium gekrönt kehre zu mir zurück.“

Rimbert hat diese Beauftragung sehr ernst genommen und sich nach dem Tod Ansgars mit der Frage gequält, ob der Freund seine Mission verfehlt hatte. Denn er fand nicht den Tod unter der Axt eines Wikingerhäuptlings. Aber er ist wie in seinen frühen Visionen viele Tode gestorben, meint Rimbert: „Gefahren duldete er oft auf seinen Reisen durch Ströme, Gefahren durch Räuber, Gefahren von Menschen, Gefahren von Heidenvölkern, Gefahren in der Öffentlichkeit, Gefahren in der Einsamkeit, Gefahren auf dem Meere, Gefahren unter falschen Brüdern. Mühen und Sorgen, viele Nachtwachen, Hunger und Durst, häufige Fasten, Kälte und Blöße ertrug er. Neben solchen äußeren Anfechtungen galt seine tägliche Sorge allen Kirchen. Fremde Krankheit beschwert auch ihn. Der Kummer anderer bedrückte ihn mit. Einem Menschen, der sich durch so viele schwere körperliche Nöte und Seelenstürme im Dienste des Herrn verzehrte, wird keiner mit Recht das Marytrium absprechen dürfen. (…) Märtyrer war er, weil er in teuflischen Versuchungen, fleischlichen Verlockungen, heidnischen Verfolgungen, christlichem Widerspruch bis an sein Lebensende immer unerschrocken, immer fest und unüberwindlich bei seinem Bekenntnis zu Christus blieb.“

Ansgar starb am 3. Februar 865. Da der Todestag eines Heiligen als sein Geburtstag für den Himmel gilt, werden Anfang Februar die Kollekten für das Ansgarwerk gesammelt. Sie dienen der Unterstützung der katholischen Diaspora im Norden Europas. Es dauerte einige Zeit, bis Ansgars Erbe im Norden aufblühte und bis heute sichtbare Zeichen setzte. Viele der weiß gestrichenen Kirchen an der Westküste Dänemarks wurde im frühen zwölften Jahrhundert errichtet und leuchten noch heute umgeben von gelben Kornfeldern vor dem Himmelblau des offenen Horizontes. Vor den Kirchen weht der Danebrog am hohen Fahnenmast. Alle alten Kirchen Dänemarks, Schwedens und Norwegens haben letztlich ihre Entstehung dem Missionswerk des Heiligen Ansgar und seiner Gefährten zu verdanken. Über fünf Jahrhunderte hat sich dieses katholische Erbe erhalten. Wenn es stimmt, dass die Grundlagen und Grundlegungen der Kindheit prägend für das gesamte Leben sind, dann gilt dies vielleicht auch für die Entwicklung der Kultur. Im Norden Europas gibt es ein verborgenes katholisches Leben. Es nach der Reformation wieder zu erwecken, hat es an Versuchen nicht gefehlt. Der berühmteste war die Nordpolmission, die Pius IX. unter dem Schutz der Muttergottes ausrief.

Eine Reise an die Grenzen der Gnade:

St. Brandan und seine Gefährten

Irland war einst ein katholisches Land. Vor dem Beitritt zur Europäischen Union (1973) mussten auf dem heiligen Berg der Iren keine Hinweisschilder montiert werden. Jeder wusste, dass man sich an diesem Ort der Buße ordentlich zu benehmen hatte. Probleme mit der Entsorgung des Restmülls gab es auch nicht, weil sich die Pilger mit nüchternem Magen auf den Weg begaben. Der heilige Berg der Iren heisst Croagh Patrick. Er liegt in der Grafschaft Mayo. Sie ist nach dem Mönch Mayo benannt, der im siebten Jahrhundert an der Westküste ein Kloster gründete.

Längst sind die Zeiten vorbei, da fromme Pilger barfuß über die Geröllhalde auf 764 Meter Höhe stiegen. Hier oben fastete einst der Heilige Patrick im 5. Jahrhundert vierzig Tage lang. Dann fühlte er sich stark genug, das Böse von der Insel zu vertreiben. Er nahm eine Glocke und schmetterte sie in ein Tal, wo die Schlangenbrut hauste. Seit diesem Wurf gibt es keine Schlangen mehr auf der Insel. Als Missionar war St. Patrick Symboldidaktiker. Einem keltischen Fürsten erklärte er das Geheimnis des dreieinigen Gottes (Trinität) durch den Aufbau eines Kleeblatts („Shamrock“). Mit dem „Drowning of the Shamrock“ endet der St. Patrick’s Day (17. März) in Strömen von Guinness. James Joyce behauptete daher, die irische Übersetzung der Bibel beginne nicht mit der Genesis (1. Buch Moses), sondern der „Guinnesis“.

Mit ihrem zweiten Nationalheiligen haben die Iren keine Scherze dieser Art getrieben. Auch er hat einen heiligen Berg, den Mount Brendan auf der Dingle Halbinsel. Von seinem Gipfel aus richtet sich der Blick des Pilgers in jene Weite des Meeres, auf die sich der Mönch und Seefahrer Brandan oder irisch Breandán (385-461) mit seinen zwölf Gefährten wagte. Die ersten Jünger waren Fischer. Durch Jesus hatten sie rasch gelernt, dass ihr Handwerk durchaus eine symbolische Bedeutung haben konnte. Missionare werfen ihre Netze aus, um Seelen aus den Abgründen des Lebens zu retten. Doch auch unter den Verstorbenen gibt es arme Seelen. Die Toten sind nicht tot. Sie leben in der Hölle, wie es das Glaubenskenntnis in aller Wahrheit und Wahrhaftigkeit bezeugt. Christus war hinabgestiegen in jene Hölle, die heute meist euphemistisch als „Reich des Todes“ umschrieben wird.

Brandan unternahm eine wahrhaft höllische Reise über den Atlantik. Seine Pilgerreise führte ihn an die Grenzen der Gnade. Einige behaupten, er habe als erster Seefahrer vor Leif Eriksson und Christoph Kolumbus Amerika entdeckt. Das mag sein, wäre aber für Brandan und seine Gefährten keiner Erwähnung wert gewesen. Sie wollten keine neuen Länder und Absatzmärkte für irische Schafswolle und Torf entdecken. Brandan und seine zwölf Jünger unternahmen eine Expedition in unerschlossene geistige Räume. Sie liegen jenseits der Geschichte. Welche Leistung dabei den einzelnen Jüngern zukam, ist nicht mehr zu ermitteln. Wenn die Legende von Brandan („Navigatio Sancti Brendani“) spricht, dann sind immer auch seine Gefährten gemeint. Ein Kapitän auf hoher See ist nichts ohne seine Mannschaft. Das gilt auch für das Schiff der Kirche.

Auf der Reise entdeckt Brandans „Kirche auf dem Weg“ eine kleine felsige Insel, gerade so groß, dass eine Person darauf sitzen kann. Hier liegt ein Ausgang der Hölle. Der Mann, dem sie hier begegnen, leidet eine unsägliche Pein. Sein Leib ist schwarz von Pech und Harz, das ihn glühend umhüllt. Die Flammen haben ihm Löcher in den Körper gefressen. Vor den Augen hängt zur Linderung der Schmerzen ein kleines Tüchlein und vom Himmel fällt kühlender Hagel auf ihn. Brandan erkundigt sich nach dem Schicksal und der Herkunft des Gepeinigten und erfährt, der Gequälte komme direkt aus der Hölle. An jedem Samstagabend erhalte er bis Sonntagmittag einen halben Tag Höllenurlaub. Dann führten ihn die Teufel wieder zurück ins Inferno.

Brandan kann sich nicht vorstellen, dass ein noch größeres Leiden möglich sei, als es dem Mann bereits jetzt zugefügt wird. Da unten in der Hölle, erklärt der Mann, werfen ihn die Teufel in waberndes Pech. Da ist die Hitze so groß, dass ein stählerner Berg darin schmelzen würde. Der Heilige erkundigt sich nach dem Namen des Unseligen und dieser antwortet: „Ich bin der arme Judas.“ Brandan kann den Anblick nicht ertragen. Voller Mitleid fragt er Judas, ob ihm nicht geholfen werden könne. Immerhin sei es Lehre der Kirche, dass Christen und besonders die Heiligen durch ihre Fürbitten Gnade für die armen Seelen erwirken können. Er und seine Mönche seien bereit, mit allem Eifer für das Seelenheil des Gemarterten zu beten. Judas erwidert: „Alles Bitten für mich ist gar verloren, denn Gott will sich nimmermehr meiner erbarmen.“

Ist das die Lehre der Kirche - damals wie heute? Brandan harrt die ganze Nacht neben Judas und leidet mit ihm bis Sonntagmittag. Dann kommt die Stunde der Teufel. Judas schreit so jämmerlich, dass es einen Stein erbarmen könnte: „Oh weh, ach und weh, muss ich aber in die große, unsägliche Pein!“ Sein Fall scheint aussichtslos, an seinem Schicksal gibt es offensichtlich nichts zu ändern. Alle glauben das bis zu dieser Begegnung auf dem Atlantik, auch Judas selbst. Doch sitzt er zu recht in der Hölle? Er hatte den Herrn verraten. Folgte er dabei seinem freien Willen? War nicht der Teufel in ihn gefahren? Und musste Christus nicht am Kreuz sterben, damit Tod und Teufel überwunden werden? War Judas also in gewissen Sinne ein Erfüllungsgehilfe des Erlösungswerkes? Vielleicht dachten sich die Seefahrer in diese Abgründe. Wir wissen es nicht. Christus war am Karsamstag hinabgestiegen in die Vorhölle, um den vor seiner Menschwerdung gestorbenen Gerechten das Heil zu verkünden. Diese Höllenfahrt („Descensus ad inferos“) hatte Bewegung in die unbewegliche Vorstellung vom Leben der Toten gebracht.

Wer zu Brandans Zeit und noch später eine Reise unternahm, der führte Reliquien mit sich. Unter ihrem Beistand konnte sich der Pilger sicherer fühlen. Brandan läßt den ganzen Reliquienschatz an Deck holen zur Unterstützung des Gebetskampfes gegen die Teufel, den er und seine Mönche jetzt aufnehmen. Da brausen die Höllendiener in einem großen Feuergewitter heran, dass es scheint, als brennten Meer und Luft. Die Teufel umschweifen das Schiff, spucken Feuer, Rauch, Pech und Schwefel aus ihren Mäulern. Ein Bruder will verzagen, doch Brandan läßt sich nicht von den Angriffen der Teufel irritieren, auch dann nicht, als sie brennende Schwefelstücke ins Meer fallenlassen. Er bittet Gott, dass er Judas noch eine weitere Nacht Höllenurlaub gewähre. Was niemand für möglich hielt, geschieht. Gott schenkt Judas sein Erbarmen. Die Teufel jaulen auf und drohen Judas, sie werden ihn am nächsten Tag desto stärker peinigen. Doch auch hier weicht Brandan nicht zurück und verbietet den Teufeln im Namen Gottes, die Pein bei der Rückkehr zur Hölle zu steigern. Die Hölle selbst hat ihre Gesetze. Sie ist kein rechtsfreier Raum.

Warum hatte Brandan nicht gebeten, dass Gott dem Judas die Höllenqual gänzlich erspare? Da blieb etwas aufzuarbeiten. Deshalb geht Brandans Reise weiter durch die Zeit und ist noch nicht an ihr Ziel gekommen. Im späten 19. Jahrhundert ist es eine Liebesmystikerin, die tiefere Vorstöße in die Hölle wagt. Thérèse Martin (1873–1897) war von dem Glauben an die Macht der Gnade durchdrungen und hoffte, wie einst der irische Seefahrer, durch das Gebet die Sünder den ewigen Flammen entreißen zu können. Die vierzehnjährige Thérèse hört von einem grausamen Kriminalfall. Pranzini lautete der Name des Mannes, der in der Nacht vom 16. auf den 17. März 1887 einen dreifachen Mord begangen hatte. Am 13. Juli wird er zum Tode verurteilt, am 31. August soll er hingerichtet werden. In der Presse wird ausführlich über Pranzini berichtet. Dort ist auch zu lesen, dass er seine Taten nicht bereut und jeden geistlichen Beistand, jedes Zeichen der Buße ablehnt.

Nach katholischer Auffassung der Zeit war Pranzini damit Judas’ Schicksal in der Hölle sicher. Anders denkt dagegen die Mystikerin der Gottesliebe. Im Gebet, so erinnert sie sich später, „sagte ich dem Lieben Gott, ich sei ganz sicher, dass er dem unglücklichen Pranzini verzeihen werde, dass ich dies sogar glauben würde, wenn dieser nicht beichtete und kein Zeichen der Reue gäbe, so großes Vertrauen hatte ich in die unendliche Barmherzigkeit Jesu“. Sie bitte Gott jedoch zu ihrem eigenen Trost um ein Zeichen der Reue. Thérèse will sicher gehen, dass sie sich nicht irrt, wenn sie auf die grenzenlose Liebe Christi setzt. Am Tag nach der Hinrichtung liest sie in der Zeitung, Pranzini habe ohne Absolution das Schafott bestiegen, dann „einer jähen Eingebung folgend“ sich umgewendet und das Kruzifix, das ihm der Priester hinhielt, dreimal geküßt. Tränen schießen Thérèse in die Augen, und die Begierde, weitere Seelen zu retten, glüht in ihr. In einem Moment höchster Liebe wird sie später einmal Christus bitten, er möge sie an den hintersten Ort der Hölle verbannen, damit auch dort in alle Ewigkeit sein Loblied gesungen werde. Das ist weit mehr, als Brandan und seine Jünger sich vorstellen konnten.

Es gibt eine Hölle, nicht nur auf Erden. Doch auch die Hölle hat ihre Kulturgeschichte. Die Entdeckung des Fegefeuers war bereits eine Entschärfung ewiger Höllenstrafen. Es gab Auswege, wenngleich nicht für jeden Sünder. Die Hölle ist eine überweltliche Wirklichkeit. Selbst der Engelpapst könnte unter Berufung auf das Dogma der Unfehlbarkeit ihre Abschaffung oder Aufhebung nicht verkünden. Über der Hölle gibt es den Himmel. Brandan und seine Gefährten hatten gezeigt, wie weit die Fürbitte der Heiligen reichen kann. Niemand weiss, ob die Hölle eines Tages freigebetet sein wird.

Kinder der Lichtes:

Sunniva von Selja und König Olav I.

Was dem christlichen Orient die Wüste, war den Gottgeweihten im Norden Europas das Inselreich von Thule. Es lag zwischen Malstrom und Meer. Niemand kannte seine Grenzen und die Zahl der Eilande. Zwölf Kilometer südlich von Kerry und außer Sichtweite erheben sich auf der irischen See die Inseln von Skellig Michael. Hier lebten seit dem siebten Jahrhundert Benediktiner. Sie holten den Seetang aus dem Meer und trockneten ihn auf dem 217 Meter hohen Bergrücken. So entstand im Laufe der Jahrzehnte ein fruchtbarer Boden für den Anbau von Gemüse. Aus flachen Bruchsteinen fertigten sie ihre Hütten und nannten sie „Bienenkörbe“ („beehive huts“), da ihre Form an einen runden Bienenstock erinnerte. In diesen Bienenstöcken des Geistes wohnten die Mönche und priesen Gott in ihren Stundengebeten, bis Wikinger auf die Insel des Erzengels Michael kamen und die Mönche erschlugen. Weitere Invasionen folgten bis ins späte 20. Jahrhundert. Nachdem einige Star-Wars-Episoden auf der heiligen Insel gedreht worden waren, ist ein großer Teil dieses Weltkulturerbes durch die Touristenströme nachhaltig gefährdet. Die Macht ist ein gefräßiger Drache. Niemand kann sich ihr entziehen.

Norwegen schickte seine pubertierenden Söhne „auf Wikingerfahrt, wie zu anderen Zeiten die Eltern ihre Söhne zur Universität oder auf die Kriegsschule schickten, wo sie eine standesgemäße Ausbildung erhalten sollten“, schreibt die Nobelpreisträgerin und Konvertitin Sigrid Undset in ihrem Buch „Nordische Heilige“ (1937). Verhandlungen mit den Aggressoren waren unmöglich. Das war auch die Erfahrung der irischen Prinzessin Sunniva. Sie war eine Sternenkriegerin der anderen Art. Ihr Name bedeutet „Geschenk der Sonne“ („sun gift“). Er deutet an, worum es in dieser Legende geht: Der Mensch ist ein Kind des Lichtes. Das sagt sich leicht. Und mancher will es gerne glauben. Was aber geschieht, wenn die Welt aus den Fugen gerät, die Stromversorgung zusammenbricht und kein Gas im Haus ankommt? Dann muss man selbst zum Licht werden.

Sunniva weihte ihr Leben Gott und wollte es in einem irischen Kloster verbringen. Es kam anders. Gott hatte für die edle Seele ein Leben hinter besonderen Klostermauern vorgesehen, von dem sie nicht die geringste Vorstellung haben konnte. Zuerst starb ihr Vater, dann sollte sie die Herrschaft antreten. An Bewerbern für den Platz an ihrer Seite fehlte es nicht. Sunniva aber verweigerte sich den Männern, auch jenem despotischen Wikingerfürsten, der ihr Land verwüstete, damit sie in die Knie ginge und ihn ehelichte. Diese Werbung auf Wikingerart entsprach dem Brauch. Königstöchter beugten sich ihm in der Regel, heirateten, blieben mehr oder weniger treu, bis ein stärkerer Herrscher kam.

Sunniva verachtete die Charakterlosigkeit der Mächtigen. Sie lud ihre Untertanen zum Thing. Bei dieser Versammlung teilte sie ihren Entschluss mit: Sie wollte Irland verlassen und sich auf eine fern gelegene Insel irgendwo im Nordmeer zurückziehen. Welches Eiland es sein würde, konnte sie nicht sagen. Gott werde es fügen, wie es sein Wille war. Mit einigen Getreuen bestieg sie eines von drei Booten ohne Segel, Ruder oder Riemen und überließ sich der Vorsehung. Bereit sein ist alles. Die Strömung führte das Schifflein um den Norden Schottlands und vorbei an den Orkney-Inseln vor die norwegische Küste. Auf der Insel Selja ließen sie sich nieder und fanden hier eine Behausung in einer Höhle. Konflikte mit den Festlandsbewohnern blieben nicht aus. Denn die Bauern nutzen während der Sommermonate die Insel als Schafweide. Dass Sunniva vor dem Wüstling ausgerechnet ins Stammland der Wikinger geführt wurde, mag dem fernen Betrachter als geradezu aberwitzig erscheinen. Doch Gottes Wege sind höher als alle Vernunft. Sunniva hatte sich mit ihrer Seefahrt der besonderen Art unter ein Gottesurteil gebeugt. Der Schöpfer des Lichtes würde ihr den Weg weisen.

Die Bauern am Moldefjord benachrichtigen den Wikingerkönig und Reichsverweser Håkon Jarl (935-995) von der Ankunft der Fremden. Er regierte Norwegen als Vertreter des dänischen Königs Harald Blauzahn, bis es um 975 wegen religiöser Konflikte zwischen ihnen zum Bruch kam. Håkon Jarl war ein entschiedener Gegner des Christentums, das Harald Blauzahn angenommen hatte. Als dieser Haudegen, der wenig später von seinem eigenen Freund ermordet werden sollte, vor der Insel Selja erschien, gaben sich die Kinder, Frauen und Männer keiner Illusion hin. Eine schreckliche Metzelei würde stattfinden. So flehten sie zu Gott, er möge ihre Leiber nicht zur Schändung ausliefern. Da brach der Berggipfel über der Höhle zusammen, verschüttete den Eingang und schuf so ein Kloster der besonderen Art, wie es auch die Siebenschläfer erlebt hatten. Als Håkon Jarl die Insel betrat, fand er keine Menschenseele.

Wie erging es Sunniva und ihren Getreuen in dem Höhlenkloster? Wasser gab es genug. Auf der Insel sprudelt noch immer die Sunnivaquelle. Pilger und Touristen lassen sich von der „MV Selja“, dem „Monastert boat“, in fünfzehnminütiger Fahrt auf das Eiland übersetzen, trinken das Heilwasser und besuchen die Höhle. Die „Acta Sanctorum in Selio“ überlässt es ihrer Phantasie, das Leben der Heiligen in der Höhle auszumalen.

Heute ist das Leben weniger gefährlich. Daher suchen Menschen Belastungsproben unter extremen Bedingungen. Sie kletterten ohne Sicherungsseil auf senkrechten Felsen empor. Ohne Sauerstoffgerät erklimmen sie das Dach der Welt. Sie quälen sich durch einen Triathlon. Schulklassen mit gelangweilten Jugendlichen und ausgebrannte Sozialarbeiter des Diakonischen Werkes lassen sich freiwillig in geschlossene Räume einschließen. Hier suchen sie gemeinsam nach Höhlenausgängen. Sunniva aber lebte nicht in einem Escape-Room. Der Legende geht es daher nicht um die Frage des Überlebens der Verschütteten. Sie blickt über den Höhlenrand hinaus in die Zukunft. Sunniva war eine Lichtträgerin. Wie aber würde das Licht des Glaubens den dunklen Geist der Wikinger erhellen?

Als Sunniva und ihre Getreuen längst gestorben waren, sahen zwei Bauern in der Nacht ein Licht über der Insel. Es sah aus, als fließe es vom Himmel und sammle sich am Strand. Gott ist das Licht. Dieses Licht will in der Dunkelheit der Welt gesehen werden. Die Bauern sahen es und fanden einen Schädel. Sie brachten ihn zum neuen König Olav Tryggvason (963-1000). Er hatte das Licht des Glaubens erkannt, ließ die beiden Männer taufen und fuhr auf die Insel. Hier sah er ein weiteres Licht, das von der Geröllhalde aufstieg und die Wolken beleuchtete.

Sunniva war eine Lichtträgerin, wie es sie viele in der Geschichte der Kirche gab. Das Licht will Menschen anziehen. Deshalb gehört zum Licht der Lichtsucher. So ein Freund der Lichtes war Olav. Seine Wikingernatur konnte auch er nicht verleugnen. Er förderte das Christentum in Norwegen durch Zwangsbekehrungen. Dabei ging es auch um Machtfragen der politischen Ordnung des Landes. Seine Untertanen stellte er vor die Alternative, das Christentum anzunehmen oder sich ihm zum Kampf zu stellen. Archaische Zeiten! Mit einigen auf diese Weise bekehrten Neophyten betrat er die Insel. Da erlebten sie eine echte Bekehrung. Sie ist immer vom Himmel. Olavs Gemeinde spürte einen angenehmen Geruch der Reliquien. Als sie das Innere der Höhle betreten, finden sie den völlig unversehrten Leib der Heiligen.

Wunder geschehen. Aber sie wollen auch erkannt werden. Der König lässt eine Kirche errichten. Hier werden die Gebeine der Seljaleute gesammelt und Sunnivas Leib in einem Sarg aufgebahrt. Am 7. September 1179 findet die Überführung der Reliquien (Translatio) nach Bergen statt. Benediktiner errichten nun ein Kloster auf der Insel. Es hat über Jahrhunderte bis zur Reformation Bestand. Die Bewohner des Festlandes schicken ihre bildungsfähigen und -willigen Jungen auf die Klosterschule. Bildung ist eine Form der Weitergabe von Licht.

Manchmal wirft das Licht der Aufklärung einen dunklen Schatten auf die kulturelle Leistung, die über Jahrhunderte in Klosterschulen erbracht worden ist. Bei Grabungsarbeiten im 20. Jahrhundert wurden Kinderskelette auf Selja gefunden. Nachforschungen ergaben, dass sie Opfer der Pest geworden waren.