Erinnerung an eine Lübecker Begegnung mit

Joachim Fest, Marcel Reich-Ranicki und Golo Mann

(Lübeck, Mai 1982)

Gesehen in Lübeck

An einem kalten Februarabend rief mich Dr. med. Ulrich Thoemmes in Münster an. Er fragte mich, ob ich Hans Blumenberg kenne? Wir kamen ins Plaudern. Bald sprach er von den Tauchkünsten seines alten Schulfreundes. Er konnte fünf Minuten und mehr unter Wasser bleiben, indem er sich mit den Händen an einer Wurzel festhielt - solange, bis die Freunde vor Verzweiflung schrieen:

"Hans, lebst Du noch?"

Dieser Anruf liegt gut vierzig Jahre zurück, und ich bin älter als mein Lehrer damals war. Über die angeblichen Tauchkünste wunderte ich mich nicht. Fragte nicht: "Wirklich fünf Minuten? Vielleicht nur drei oder vier oder gar sechs?" Ich nahm die Geschichte als eine kleine Kindheitserinnerung hin.

Inzwischen hat Christoph Rüter http://christoph-rueter-filmproduktion.de/index.php einen Film über den abgetauchten Hans Blumenberg gedreht. Er trägt den Titel "Der unsichtbare Philosoph" (2020). Zu diesem Filmtitel passt die Tauchszene wie ein Vorspiel aus früher Kindheit.

Im Mai 1982 hätte niemand die Metapher vom unsichtbaren Philosophen verstanden. Denn Hans Blumenberg war ja für uns alle sichtbar. Wir konnten ihm die Hand geben, mit ihm sprechen und lachen. Der sichtbare Philosoph war ein ganz und gar sinnlicher Mensch. Ulrich Thoemmes kannte ihn seit der Grundschulzeit, denn beide besuchten jeden Morgen an der Seite von Schwester Engelmunda und den anderen Lehrerinnen der Katholischen Schule die Frühmesse. Der unsichtbare Philosoph des Filmes beschreibt eine Fiktion. Hans Blumenberg liebte es, seine Spuren zu verwischen. Er wollte nicht von jedem erkannt werden. Der Film hätte ihm gefallen und ihm zwei heitere Stunden geschenkt.

Über den Grund des Anrufes sagte Ulrich Thoemmes nichts, sondern forderte mich auf, diesen zu erraten. Das klang irgendwie nach Überraschung. Aber warum ging es? Ich hatte nicht die geringste Ahnung. Da klärte mich der Vorsitzende der Deutschen-Thomas-Mann-Gesellschaft auf: Ich solle am 6. Mai 1982 von Münster nach Lübeck fahren. Dort werde mir der Thomas-Mann-Förderpreis verliehen. Ich wusste nicht, dass es diesen Preis für Jungautoren gibt und hätte es auch nicht wissen können. Es gab ihn nur einmal im Mai 1982 und dann nie wieder. Noch Jahre später, als mein Lehrer Eckhard Heftrich den Vorsitz übernahm, vermutete ich die Schuld bei mir. Irgendetwas musste ich in Lübeck falsch gemacht haben. Nur was? Ich war so jung, so unerfahren. Ein Zigeunerjunge am Rande des literarischen Universums, ein Irrlicht in der Lichterkette, wie Klaus Modick einmal sagte. Hans Blumenberg sprach gelegentlich von meiner versäumten Entjugendlichung. Versäumte Entjugendlichung: War das Kritik oder Lob?

Angeregt durch die Freundschaft zu der feministischen Schriftstellerin und späteren Konvertitin Karin Struck erprobte ich mich auf dem Gebiet des literarischen Erzählens. Ich schrieb den Roman „Thomas Mann auf der Seefahrt nach Oslo“ (1981). Das fürchterliche Buch erschien in Rogner’s Edition im Ullstein Verlag.

Über den Sinn und Unsinn des Publizierens äußerte sich Blumenberg immer wieder in seinen Vorlesungen. „Mihi ipsi scripsi“, hatte Friedrich Nietzsche gesagt, als er glaubte, ein gescheiterter Autor zu sein. Blumenberg gab dem Spruch eine positive Wendung: Eigentlich schreibe jeder Autor für sich selbst. Denn sagen zu können, was man sehe, erlebe, denke, gehöre zum höchsten Glück der Autorschaft. Warum dann noch Bücher veröffentlichten, wenn das Schreiben Selbstzweck sei? Die Publikation sei die einzige Möglichkeit, die Besserwisser aus der Reserve zu locken. Das hatte ich getan. Als Leser der FAZ nannte sich Hans Blumenberg gerne einen Exorzisten des Druckfehlerteufels. Bei der Lektüre meines Buches muss es ihm wohl gegangen sein wie in Gerasa. Er verstehe nicht, sagte er nach Vollendung seines Werkes, wie Ullstein dieses Buch drucken konnte.

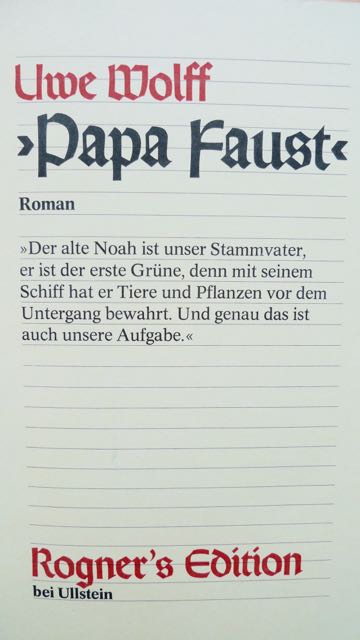

Ich stimmte seinem Urteil vorbehaltlos zu und schrieb munter weiter an einem zweiten Roman mit dem Titel „Papa Faust“ (1982), einer Satire auf die keimende alternative Szene. Das Buch wurde ein Erfolg. Rogner's Edition ging trotzdem pleite und wurde eingestampft.

"Ich bin die Tür!"

Zeichen auf dem Weg ins Leben. Fritz Rumler lud mich nach Hamburg in die Redaktion des „Spiegel“ ein. Wir vernebelten sein kleines Büro mit blauem Dunst und plauderten über Feminismus und Stillgruppen, Anti-AKW-Demos und Männergruppen, Grünkern-Gemüsesuppen und Bio-Wein, Getreidemühlen und Kinderpullover aus friesischer Schafwolle, Sitzbadewannen, Ölbäder und Unterleibsmassagen. Dann verfasste Fritz Rumler ein enthusiastisches Protokoll und schrieb im „Spiegel“ (7/1982):

„Und wirklich ist, rarer Fall, der ‚Papa Faust’ ein frappierender Intelligenz-Trip ins Heitere. Ein Sprachkomödiant setzt sich ab von den grauen Kolonnen der schreibenden Ego-Schmocks und der Neuen Weinerlichkeit; der Zeit schaut er dennoch scharf ins Auge.

Unter dem Tarnwort ‚Idylle aus deutschen Landen’ nämlich bringt Wolff ziemlich alles zu kunstvoller Sprache, was so im Augenblick die Szene bunt macht: Grüne, Feministinnen, Punker, Öko-, Bio- und Psycho-Freaks – das antibürgerliche Heldenleben. Der junge Wolff schreibt dabei nicht mit Ideologiesäure, vielmehr mit der Gelassenheit eines alten Meisters.“

Mein Leben als Feminist (1982)

Kreatives Schreiben als Erprobung eines Selbstbildes, so würde vielleicht heute ein Kulturwissenschaftler Bücher dieser Art bezeichnen. Daher haben sie einen Wert in sich selbst. Hoffentlich. In seinem Roman „Weißer Jahrgang“ portraitierte Uwe Pörksen unseren gemeinsamen Lehrer Friedrich Ohly. Ein Gleiches hatte ich nun mit Hans Blumenberg versucht. Das verdiente kaum eine Erwähnung, wenn mich der „Papa Faust“ nicht völlig unerwartet in Lübecker Kreise und damit in die Schulzeit meines Lehrers geführt hätte.

Ulrich Thoemmes leitete mich vom Lübecker Bahnhof zu einer kleinen Pension an der Trave mit Blick in den Hinterhof und Dusche in einer Zimmerecke. Eine Studentenbutze eben. Ich legte meinen Koffer auf das alte Ehebett, öffnete ihn und hing meinen Konfirmationsanzug auf den Bügel. Er passte noch immer und auch der Samtpropeller breitete noch munter seine Flügel. So erschien ich am kommenden Tag als reifer Konfirmand im Festsaal.

Die Preisverleihung im Beisein von Lisa Dräger und Martin Thoemmes, dem Sohn des alten Schulfreundes, begann um 11.00 Uhr im historischen Scharbau-Saal der Lübecker Stadtbibliothek mit dem Andante moderato aus Richard Wagners Oper „Die Walküre“. Ulrich Thoemmes zeigte sich als raunender Beschwörer der Geschichte dieses Ortes. Einst hatten in dem heutigen Bibliothekssaal die Franziskaner aus dem Kloster St. Katharinen geschlafen. Wie in Hildesheim das Andreanum, so gründete Johannes Bugenhagen in Lübeck eine Bürgerschule, das Katharineum. An den hohen Anforderungen dieser Schule waren Thomas und Heinrich Mann gescheitert. Jeder im Saal wusste das. Warum Ulrich Thoemmes dennoch vom Schulversagen der Brüder sprach, mochte einen geheimen Grund haben. Vielleicht brauchte er eine Überleitung zu seinem Klassenkameraden Hans Blumenberg, der als bester Schüler der Anstalt das Abitur 1939 abgelegt hatte und dem Direktor Robert Wolfanger nicht das Reifezeugnis aushändigen wollte.

Ein großer Mann

Ich hatte mein Münsteraner Studium abgeschlossen und stand unmittelbar vor dem Eintritt ins Referendariat. Also interessierten mich Schulgeschichten in Lebenszeugnissen sehr. Thoemmes war drei Tage lang in Plauderlaune und erzählte aus der gemeinsamen Lübecker Schulzeit. Er führte mich durch die Schule und zeigte mir die Gedenktafeln für Thomas Mann und Heinrich Dräger. Der Lübecker Unternehmer produzierte kriegswichtiges Gerät und hielt in den letzten Kriegsjahren die Hand über Hans Blumenberg. Die Geschichte der Dräger-Werke und insbesondere den Einsatz Heinrich Drägers für Menschen mit jüdischen Wurzeln hat Martin Thoemmes später in seiner Dräger-Biographie beschrieben.

Während der Feierlichkeiten im Scharbau-Saal 1982 erinnerte Thoemmes an Thomas Manns Festansprache zum Schuljubiläum des Jahres 1931 und den Sextaner Hans Blumenberg, der vom Erscheinungsbild des Nobelpreisträgers enttäuscht war. Dann gab mir der Vorsitzende der Thomas-Mann-Gesellschaft folgende Worte mit auf den Weg:

„Möge ein Funke wiederum lebensverjüngenden Geistes Ihren eingeschlagenen Weg erhellen, auf dem wir Sie heute ermuntern wollen. Sie selbst haben erklärt, den Exodus der Heiterkeit aus der gegenwärtigen Literatur aufhalten zu wollen. Wir erinnern uns dabei des Wortes Thomas Manns von der Lebensfreundlichkeit seines Werkes, obschon es vom Tode wusste. Das lebensbedrohliche Szenarium unserer gegenwärtigen Welt erfüllt besonders Ihre Generation zu Recht mit Unbehagen und Angst, aber es soll Ihre Lebenszuversicht und Ihren Glauben nicht auslöschen.“

Unter den Gästen saßen Marcel Reich-Ranicki und Golo Mann. Sie waren gekommen, um Joachim C. Fest zu feiern, den dritten Träger des Thomas-Mann-Preises nach Peter de Mendelssohn und Uwe Johnson. Beim Festmahl hatte man mich gegenüber dem Ehepaar Teofila und Marcel Reich-Ranicki platziert. Vielleicht wollte man mir eine Chance zu weiteren Kontakten geben. Damals kannten auch Nicht-Leser den streitbaren und streitlustigen Literaturkritiker. Er gehörte zum „Teig“, wie man in Basel sagt. Deshalb sollte auch er in den nächsten Jahren den Thomas-Mann-Preis verliehen bekommen.

Wenn man heute Schüler einer Gesamtschule oder Studierende der Germanistik nach Marcel Reich-Ranicki fragte, würden sie mit den Schultern zucken. Vielleicht erinnert sich jemand an die Verfilmung seines Lebens. Das kulturelle Gedächtnis ist sehr kurz geworden. Reich-Ranicki war großes unterhaltsames Theater in allen Stimmlagen bis zur Selbstherrlichkeit. Ein Original wie er sähe sich heute wahrscheinlich einer Flut von Beleidigungsklagen ausgesetzt.

Man nannte ihn den Literaturpapst, weil sein literarisches Urteil wie Segen oder Fluch empfangen wurde. Die Zeit der Päpste und ihrer letztgültigen Urteile ist vorbei. Marcel Reich-Ranicki war der letzte seiner Art. Auch deshalb liebten ihn am Ende alle, auch die Opfer seiner Feder. Heute sprechen andere die damnatio memoriae aus.

Ich hatte einen Mann mit Furor und Schaum vor den zerfurchten Lippen erwartet, den großen Zampano, den mächtigen Tyrannen, dem die jungen Autorinnen zu Füßen lagen. Doch neben Teofila war Marcel Reich-Ranicki sanft wie ein Schoßhündchen. Das Ehepaar unterhielt sich in polnischer Sprache, von der ich einige Brocken kannte. So kamen wir in ein Gespräch über den Sohn Andrzej, der als Mathematiker nach Edinburgh berufen worden war. Reich-Ranicki erschien mir als ein unaufgeregter und untersetzter alter Mann mit unverkennbar polnischer Diktion. Gebeugt über Scholle mit Krabben in Dillsoße hatte er nichts von dem gefürchteten Literaturkritiker, dessen Wort Schriftsteller in den Himmel der Bestsellerlisten oder in die Hölle der Namenlosigkeit befördern konnte.

Ich zögerte Marcel Reich-Ranicki nach Hans Blumenberg zu fragen. Meinte einen Widerstand, ein Missbehagen zu spüren. Vielleicht hörte ich auch nur die Flöhe husten. Wer blickt schon als Förderpreisling hinter die Kulissen?

Was man in der Jugend vermisst, hat man im Alter die Fülle, sagt Goethe, und der hat fast immer recht. Das gilt auch für Durchblicke.

Vierzig Jahre später las ich Dorit Krusches Aufsatz "Marcellus non papa ex cathedra. Zwei Begegnungen zwischen Hans Blumenberg und Marcel Reich-Ranicki" (In: Germanica 65/2019. S. 65-78) über die beiden recht unterschiedlichen Charaktere, die doch einige Gemeinsamkeiten besaßen:

"Sie waren Altersgenossen, hatten Sinn und Interesse für Literatur, waren Atheisten" (S. 65f.).

So geht vergleichende Literaturwissenschaft. Atheisten? Nicht Agnostiker? Vielleicht Theisten oder Deisten? Hans Blumenberg war Katholik. Er wusste, dass kein Getaufter und Gefirmter aus der Kirche austreten kann. Denn die Sakramente sind unwiderruflich gespendet worden. Hans Blumenberg blieb zeitlebens Mitglied seiner Kirche. Uwe Wittstock hatte Marcel Reich-Ranicki über die letzten Dinge gefragt (Focus 37/2012. S. 118-121), und der Literaturpapst hatte klipp und klar geantwortet:

"Es gibt kein Weiterleben nach dem Tod. Das ist Wunschdenken.

Marx nannte Religion Opium fürs Volk."

https://www.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/focus10912.pdf

Nach Lübeck hatte ich ein Kapitel aus meiner geplanten Thomas-Mann-Biographie mitgebracht. Darin beschrieb ich seine Begegnung mit Sigmund Freud am 14. Juni 1936 in Wien. Aber Golo Mann interessierte sich nicht für Thomas Mann. Ich saß mit Ulrich Thoemmes und Thomas Manns Sohn in einem Fischrestaurant an der Ostsee und dachte darüber nach, wie schrecklich es ist, der Sohn eines Großen sein zu müssen. Gerne hätte ich ihm viele Fragen zu seinem Vater gestellt. Aber mir war bewusst, dass alle von diesem Sohn, über dessen drolligen Charakter der Vater in seinen veröffentlichten Tagebüchern berichtete, nur das eine wissen wollen: Wie hält man es aus, ein Mann zu sein?

Während draußen am Meer Wolken aufzogen, verdunkelten sich meine Gedanken. Ich frage mich, wie sich die Honoratioren gegenseitig ertragen konnten. Der Preisträger und sein Lobredner, der zukünftige Preisträger, der Bürgermeister und Stadtpräsident. Wie komme ich denn eigentlich hierher? Ich fühlte mich bei aller erwiesenen Freundlichkeit fremd und löste wohl auch Befremden aus.

In seinem Buch „Die Verführbarkeit des Philosophen“ nimmt Hans Blumenberg auf seine Art Stellung und schreibt: „Die Lübecker gehen mit ihren durch Preisträgerschaften adoptierten Söhnen noch strenger um als mit den natürlichen.“

Von Lübeck fuhr ich nach Klagenfurt, um beim Wettbewerb um den Ingeborg-Bachmann-Preis 1982 ein Kapitel aus meinem Roman „Der Ewige Deutsche“ (1984) vorzulesen. Es war ein brütend heißer Tag, an dem die Wasser aus den Gletschern strömten und die Hortensien ihre Köpfe hängen ließen. Marcel Reich-Ranicki spielte nun den Salonlöwen und brüllte so kräftig, wie es das Publikum von ihm erwartete. Etwa so: Das ist kein gutes Buch. Das ist kein schlechtes Buch. Das ist nicht einmal ein überflüssiges Buch…

Ich mochte den brüllenden Löwen, denn ich wusste - er spielte nur Theater. Er mochte mich, doch noch mehr mochte er Ulla Berkéwicz, die mit meiner Lektorin Hanna Siehr ein Zimmer teilte.

Der Gewinner des Bachmann-Preises 1982 ist heute vergessen. Doch der kommende Lesemarathon des Jahres 1983, an dem auch Bettina Blumenberg teilnahm, ist in die Geschichte eingegangen. Rainald Götz eröffnete mit seinem Vortrag den dritten Lesetag und schnitt sich mit einer Rasierklinge die Stirn auf. Kein Problem für einen Arzt. Aber das Publikum schrie vor Entsetzen und verlangte den Abbruch der Lesung. Die Mitglieder der Jury ließen sich nicht erschüttern. Viele von ihnen hatten den Krieg erlebt und konnten ernste von harmlosen Verletzungen unterscheiden. Rainald Götz zog mit stoischer Ruhe seine Lesung durch, während das Blut auf das Typoskript tropfte.

Mein Mentor Hans Wollschläger https://www.uni-bamberg.de/news/artikel/herzgewaechse-die-nicht-mehr-wachsen/ hatte mich vor der Reise nach Klagenfurt gewarnt (Brief vom 31. März 1982):

„Aber haben Sie sich das mit Klagenfurt auch genau überlegt? Das ist ein ekelhaftes Zeremoniell dort, und je besser Sie sind, desto geringer ist Ihre Aussicht, bei den Plunderköpfen zu reüssieren. Ich habe Ihretwegen an meinen Verleger Gerd Haffmans geschrieben und ihm kurz und bündig geraten, Sie so rasch wie möglich ab – und anzuwerben für seinen Verlag, mit dem er im Herbst startet -: Sie wären da bestens aufgehoben, und Haffmans (bisher Cheflektor und Verlagsdirektor bei Diogenes) wird sicher ein glänzendes Verlagsunternehmen auf die Beine stellen. Überlegen Sie sich das bitte gut:- ich geb' gern genauere Auskünfte.

Und Ihre Sorgen! Mein Lieber, Sie können so viel, dass einem schwindelig werden kann, und das Wunderliche daran ist, dass Sie es offenbar gar nicht wissen. Machen Sie sich nur gar keine Gedanken wegen der ‚Marionetten’: - ich glaube, das empfindet jeder Autor so. Ihre Gestalten haben ‚Leben’, soviel nur reingeht, und jeder Auftritt macht Pläsier. Nochmals: der PAPA FAUST ist ein funkelndes Stück ironischer Welterzählung; das kann außer Ihnen heute keiner, - ich weiß, was ich sage.

Viel Zuversicht wünscht Ihnen Ihr Sie herzlich grüßender

Hans Wollschläger“

(Abdruckgenehmigung durch https://gabrielewolff.wordpress.com)

In der Gestalt des Ahlrich vom Rosenhof hatte ich mein Bild von Hans Blumenberg verdichtet, gleichsam als Abschiedsgeschenk für Forderung und Förderung, denn ich sollte Münster verlassen. „Der Ewige Deutsche“ stand quer zum Zeitgeist, was Niels Höpfner mit seiner Besprechung des Romans in der Wiener „Die Presse“ (9. Februar 1985) zum Ausdruck brachte. Urteile wandeln sich im Laufe der Jahrzehnte nicht, aber sie können plötzlich in einem unerwarteten Licht erscheinen. Niels Höpfner schrieb:

„Der 1955 geborene Autor Uwe Wolff schreibt eine Sprache, die sich auf den Begriff ‚Neue Kostbarkeit’ bringen ließe. Verglichen mit ihm sind selbst Peter Handke und Botho Strauß bettelarme Schreibbrüder.“

Wollschläger war mir als Lehrer auf andere Weise wichtig. Er hatte über Karl May und die Kreuzzüge gearbeitet und einen Faust geschrieben, dessen zweiter Teil nie vollendet werden sollte. Er spielte Bach auf der Orgel der Johanniskirche neben dem Seminar für Mittelalterforschung in Münster und verbrachte mit seinem quicklebendigen Sohn einige Tage in meiner kleinen Wohnung. Später besuchte er mich in Minden und las vor meinen Schülern. Wollschläger besaß Pathos und Poesie eines Psychologen, der mit seiner Sprache tief in den Kern der Dinge vordrang. Die Nomina wurden bei ihm wieder zu Numina. Dieses Beschwörende und Geheimbündlerische zog mich an, vielleicht auch, weil es einen entschiedenen Kontrast zur profanen Sprache der modernen Theologie bildete, aus der das Sakrament des Wortes längst verbannt worden war. Der Sohn Gottes hatte durch das Wort und den Geist geheilt. Was war von diesem Vertrauen auf das Wort geblieben?

Ulrich Thoemmes, Hans Wollschläger und weitere Wegbegleiter waren längst verstorben, als ich Jahrzehnte später mit Undine an die Küste des Baltischen Meeres fahre. Wir plaudern über Hans Wollschläger. In Bargteheide machen wir halt. Ob der alte Tischlermeister noch lebt, der einst den Schreibtisch des Philosophen aus norddeutscher Eiche fertigte? Er müsste jetzt einhundert Jahre alt sein. Es gibt Tischler vor Ort, aber keinen Familienbetrieb, der in der ersten Hälfte des Jahrhunderts gegründet wurde. Wir suchen den Fuchsbau, das Bildungszentrum Malepartus für höhere Postbeamte. In den erneuerten Räumen befindet sich jetzt ein Altenheim und eine Schule für Altenpfleger.

Wir erreichen Lübeck. Ich will Undine das Katharineum zeigen. Martin Thoemmes hat mir von einer neuen Gedenktafel mit dem Profil Hans Blumenbergs berichtet, entworfen und angefertigt von Wilhelm Schmidt, dem Kunsterzieher. Von diesem Kollegen, der über 40 Jahre an dieser Anstalt gewirkt hatte, stammt auch die schöne Keramik mit dem Portrait von Erich Mühsam - auch er einst Schüler des Katharineums. Ulrich Thoemmes hatte sie bei seiner Schulführung übergangen.

Hans Blumenbergs Schule

Der letzte Schultag vor den Ferien. Die Schüler sind bereits ausgeflogen. Das Gebäude steht offen. Die alten Gedenktafeln für Thomas Mann und Heinrich Dräger finde ich so wenig wie die neue von Hans Blumenberg. Durch verwinkelte Gänge und über verschiedene Treppen steigen wir ins Rektorat empor und treffen den Schulleiter. Thomas Schmittinger trägt einen Arm in Gips, ist aber guter Dinge. Ich stelle mich als Kollegen aus Hildesheim vor und sage, wir hätten die Erinnerungstafel für Hans Blumenberg gesucht, aber nicht finden können. Der Mann aus dem Hunsrück schaut ernst: Das wundere ihn nicht, denn die Tafel liege hier in seinem Rektorat.

Zwischen den Papierstapeln in einem Regal fischt er einen kleinen Karton, öffnet ihn, holt eine Keramik hervor und legt sie vor uns auf den Tisch neben Kaffeetassen und Kekse. Kein Zweifel, das ist Hans Blumenberg. Nur warum wird die kleine Tafel nicht im Gebäude aufgehängt?

Weil es entschiedenen Widerspruch gegeben habe. Auf dem Bild, habe es geheißen, sei Sigmund Freud zu sehen, nicht Hans Blumenberg. Gar nicht schlecht, denke ich, denn Blumenberg liebte die Abenteuerromane der Psychoanalyse und die konfliktreichen Familiengeschichten von Sigmund Freud und seinen Schülern. Mit vergnüglichen Seitenhieben erzählte er von nie endenden Dramen.

„Absurdistan“, sagt Thomas Schmittinger und legt die Erinnerungstafel an Hans Blumenberg in das Regal zurück. In zwei Jahren gehe er in Pension. Dann verabschiedet er uns und sich in die Ferien.