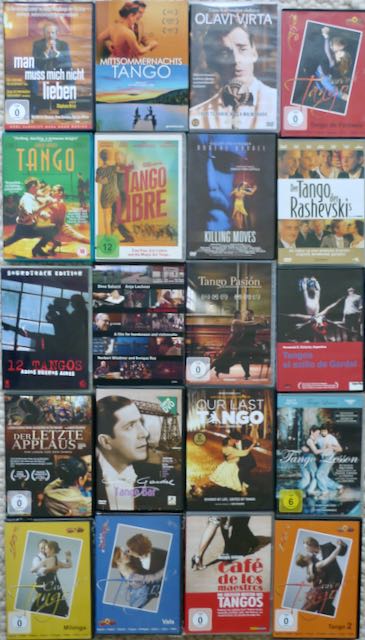

Drei bedeutende Filme über den Tango

Der Tango feiert das Geheimnis der Wandlung. Deshalb wird er nicht nur in der Heimat des Papstes gelegentlich in Gotteshäusern getanzt. Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires steht unter dem Patronat der Muttergottes. „Santa María del Buen Ayre - Heilige Maria der guten Luft“ wurde sie von ihren Gründern genannt. Astor Piazzolla komponierte eine Tangooper unter dem Titel „María de Buenos Aires“. Heute gehört der Tango zum Weltkulturerbe. Er wird überall auf der Welt getanzt. „Tango“ bedeutet „Berührung“. Um Berührung, Befreiung und Bewegung aus der Mitte geht es in allen Tangofilmen.

Die Wege zum Tango sind so vielfältig wie die Menschen, die eine Krisen- und Grenzerfahrung in neues Leben verwandeln wollen. Tango ist manchmal auch Therapie: Der schwermütige Gerichtsvollzieher Jeane-Claude Delsart macht seine ersten Tangoschritte allein in der Einsamkeit seines tristen Büros. Der Blick durch die Fenstergitter hat ihm eine andere Welt offenbart. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegt eine Tanzschule. Die innige Umarmung, die fließende Bewegung und die liebevolle Hingabe der Paare werden ihm zum Ruf aus einer anderen Welt der Harmonie. An dieser Gemeinde seliger Tänzer will Jeane-Claude Anteil haben. Er besucht den Kurs und natürlich verliebt er sich in eine Frau. Dass sie verlobt ist und kurz vor der Hochzeit steht, verheimlicht ihm Françoise Rubion zunächst. Auch sie befindet sich im Krisenmodus.

Der bewegende Film „Man muss mich nicht lieben“ („Je ne suís pas là pour être aimé“ 2005) von Stéphane Brizé (*1966) setzt eine tiefe Sehnsucht nach wahrem Leben in tänzerische Bewegung um. Tango folgt einem Ritual, dem Tänzer heilende Kräfte zuschreiben. Tango ist überwundener Schmerz. Seine Lieder erzählen Seelendramen von verstörenden Enttäuschungen und neuer Liebe. Jean-Claudes Vater sitzt als Griesgram und Grantler im Seniorenheim. Jeder Besuch des Sohnes endet in einer Kakophonie von Vorwürfen. Françoise wiederum leidet unter der Selbstbezüglichkeit ihres Verlobten. Er ist Studienrat und frustrierter Schriftsteller. Nach dem Tod des Vaters und der Auflösung der Verlobung begegnen sich die Liebenden wieder beim Tango. So endet der stille Film mit seinen ruhigen Bildern in einer Verheißung. „Satumaa“ heißt dieser Ort der Erfüllung im finnischen Tango.

Es waren katholische Migranten aus Spanien und Italien, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Buenos Aires und Montevideo Tango tanzten. Dichter haben ihn als „kleine Messe“ bezeichnet, weil die Bewegung streng ritualisiert ist und ein im Letzten unsagbares Geheimnis tänzerisch umkreist. Tango ist wie alle „Glaubensangelegenheiten“ eine ernste Sache. Zeitgleich mit Argentinien wurde in Finnland der Tango erfunden und in Tanzpavillons draußen in der Sommerfrische getanzt. Die heitere filmische Kulturgeschichte „Mittsommernachtstango“ (2013) von Viviane Blumenschein und Aki Kaurismäki inszeniert diesen doppelten Ursprung des Tango als „Glaubenskampf“. Drei argentinische Musiker fliegen in das Land der angeblich glücklichsten Menschen Europas und begegnen hier den Legenden des finnischen Tangos: der Sängerin Sanna Pietiäinen, dem Musiker M.A. Numminen und dem alten Sänger Reijo Taipale, der im Abendlicht am sommerlichen See zum letzten Mal das „Glaubensbekenntnis“ des finnischen Tangos singt: „Lennä laulu sinne missä siintää satumaa“ - „Fliege, mein Lied, dorthin zu dem Land der Erlösten“. Der Tango „Satumaa“ gilt als inoffizielle finnische Nationalhymne.

Das Roadmovie auf den Spuren des Tangos führt von Helsinki bis zum Polarkreis. Die Feldforscher aus Argentinien staunen und lästern, werden ergriffen vom Geist des finnischen Tangos und wehren ihn zugleich ab. Schließlich kommt es zwischen den Glaubensstreitern zu einer Art ökumenischer Begegnung. Im Geist der Musik vereinigen sich die Musiker. Argentinischer Tango erklingt in den finnischen Wäldern. Ein ähnlich ambivalentes Verhältnis zu Tanz und Tango hat die Kirche im Laufe ihrer Geschichte überwunden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wollte der katholische Hochadel in Paris, Wien und Rom auf seinen Bällen nicht nur Wiener Walzer tanzen. Tango kam so sehr in Mode, dass Papst Pius X. einige katholische Tänzer in den Vatikan einlud, um sich ein eigenes Urteil zu bilden. Die Tango-Tänzer Antici und Maria Mattei gehörten zum uralten römischen Adel und hatten im Laufe der über eintausendjährigen Familiengeschichte acht Kardinäle und einen Papst hervorgebracht. Maria Mattei hüllte, wie es bei Papst-Audienzen üblich war, während des Tanzes ihr Haupt in einen schwarzen Schleier. Der Papst fand den Tanz eher langweilig und empfahl die fröhliche Furlana, einen Bauernreigen aus Venetien, als tänzerische Alternative. Jahre später tanzte der Pariser Tangolehrer Casimiro Ain (1882-1940) mit einer Angestellten der argentinischen Botschaft vor Benedikt XV. das „Ave Maria“ von Francisco Canaro. Wahre Tangobegeisterung brachte erst Papst Franziskus nach Rom. Er bekennt sich zum Tanz seiner Jugendzeit.

Viele Tänzer und Sänger des Tangos sind auserwählt, aber wenige berufen. Zu den großen Gestalten des finnischen Tangos mit über 600 Aufnahmen zählt Olavi Virta (1915-1972). Timo Koivusalo beginnt seine filmischen Biographie „Olavi Virta“ (2018) mit dem heldenhaften Kampf des finnischen Volkes gegen die willkürliche Besetzung Ostkareliens durch die Rote Armee. Olavi Virta ist Teilnehmer des Winterkrieges unter der Führung von Marschall Mannerheim. Er überlebt den sowjetischen Terror, verliert aber seinen besten Freund. Als Sänger versucht er dem Sog dieses Schmerzes zu entkommen. Der Film zeigt in großartigen Aufnahmen der finnischen Landschaft Stationen der Karriere Olavi Virtas, das Glück seiner Ehe, das Aufwachsen der Kinder, den Erfolg als Sänger und schließlich die große Passion und den Zusammenbruch. Zum Weltbild des Tangos gehört der Schmerz und die Erfahrung der Erlösungsbedürftigkeit. Sie geben dem Tango jene Tiefe, die sich in Wort und Bewegung zu neuem Leben erhebt.