- Details

- Uwe Wolff

- Tango

- Zugriffe: 796

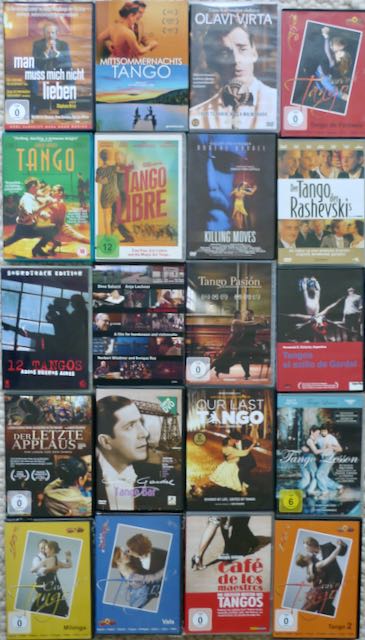

Drei bedeutende Filme über den Tango

Der Tango feiert das Geheimnis der Wandlung. Deshalb wird er nicht nur in der Heimat des Papstes gelegentlich in Gotteshäusern getanzt. Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires steht unter dem Patronat der Muttergottes. „Santa María del Buen Ayre - Heilige Maria der guten Luft“ wurde sie von ihren Gründern genannt. Astor Piazzolla komponierte eine Tangooper unter dem Titel „María de Buenos Aires“. Heute gehört der Tango zum Weltkulturerbe. Er wird überall auf der Welt getanzt. „Tango“ bedeutet „Berührung“. Um Berührung, Befreiung und Bewegung aus der Mitte geht es in allen Tangofilmen.

Die Wege zum Tango sind so vielfältig wie die Menschen, die eine Krisen- und Grenzerfahrung in neues Leben verwandeln wollen. Tango ist manchmal auch Therapie: Der schwermütige Gerichtsvollzieher Jeane-Claude Delsart macht seine ersten Tangoschritte allein in der Einsamkeit seines tristen Büros. Der Blick durch die Fenstergitter hat ihm eine andere Welt offenbart. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegt eine Tanzschule. Die innige Umarmung, die fließende Bewegung und die liebevolle Hingabe der Paare werden ihm zum Ruf aus einer anderen Welt der Harmonie. An dieser Gemeinde seliger Tänzer will Jeane-Claude Anteil haben. Er besucht den Kurs und natürlich verliebt er sich in eine Frau. Dass sie verlobt ist und kurz vor der Hochzeit steht, verheimlicht ihm Françoise Rubion zunächst. Auch sie befindet sich im Krisenmodus.

Der bewegende Film „Man muss mich nicht lieben“ („Je ne suís pas là pour être aimé“ 2005) von Stéphane Brizé (*1966) setzt eine tiefe Sehnsucht nach wahrem Leben in tänzerische Bewegung um. Tango folgt einem Ritual, dem Tänzer heilende Kräfte zuschreiben. Tango ist überwundener Schmerz. Seine Lieder erzählen Seelendramen von verstörenden Enttäuschungen und neuer Liebe. Jean-Claudes Vater sitzt als Griesgram und Grantler im Seniorenheim. Jeder Besuch des Sohnes endet in einer Kakophonie von Vorwürfen. Françoise wiederum leidet unter der Selbstbezüglichkeit ihres Verlobten. Er ist Studienrat und frustrierter Schriftsteller. Nach dem Tod des Vaters und der Auflösung der Verlobung begegnen sich die Liebenden wieder beim Tango. So endet der stille Film mit seinen ruhigen Bildern in einer Verheißung. „Satumaa“ heißt dieser Ort der Erfüllung im finnischen Tango.

Es waren katholische Migranten aus Spanien und Italien, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Buenos Aires und Montevideo Tango tanzten. Dichter haben ihn als „kleine Messe“ bezeichnet, weil die Bewegung streng ritualisiert ist und ein im Letzten unsagbares Geheimnis tänzerisch umkreist. Tango ist wie alle „Glaubensangelegenheiten“ eine ernste Sache. Zeitgleich mit Argentinien wurde in Finnland der Tango erfunden und in Tanzpavillons draußen in der Sommerfrische getanzt. Die heitere filmische Kulturgeschichte „Mittsommernachtstango“ (2013) von Viviane Blumenschein und Aki Kaurismäki inszeniert diesen doppelten Ursprung des Tango als „Glaubenskampf“. Drei argentinische Musiker fliegen in das Land der angeblich glücklichsten Menschen Europas und begegnen hier den Legenden des finnischen Tangos: der Sängerin Sanna Pietiäinen, dem Musiker M.A. Numminen und dem alten Sänger Reijo Taipale, der im Abendlicht am sommerlichen See zum letzten Mal das „Glaubensbekenntnis“ des finnischen Tangos singt: „Lennä laulu sinne missä siintää satumaa“ - „Fliege, mein Lied, dorthin zu dem Land der Erlösten“. Der Tango „Satumaa“ gilt als inoffizielle finnische Nationalhymne.

Das Roadmovie auf den Spuren des Tangos führt von Helsinki bis zum Polarkreis. Die Feldforscher aus Argentinien staunen und lästern, werden ergriffen vom Geist des finnischen Tangos und wehren ihn zugleich ab. Schließlich kommt es zwischen den Glaubensstreitern zu einer Art ökumenischer Begegnung. Im Geist der Musik vereinigen sich die Musiker. Argentinischer Tango erklingt in den finnischen Wäldern. Ein ähnlich ambivalentes Verhältnis zu Tanz und Tango hat die Kirche im Laufe ihrer Geschichte überwunden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wollte der katholische Hochadel in Paris, Wien und Rom auf seinen Bällen nicht nur Wiener Walzer tanzen. Tango kam so sehr in Mode, dass Papst Pius X. einige katholische Tänzer in den Vatikan einlud, um sich ein eigenes Urteil zu bilden. Die Tango-Tänzer Antici und Maria Mattei gehörten zum uralten römischen Adel und hatten im Laufe der über eintausendjährigen Familiengeschichte acht Kardinäle und einen Papst hervorgebracht. Maria Mattei hüllte, wie es bei Papst-Audienzen üblich war, während des Tanzes ihr Haupt in einen schwarzen Schleier. Der Papst fand den Tanz eher langweilig und empfahl die fröhliche Furlana, einen Bauernreigen aus Venetien, als tänzerische Alternative. Jahre später tanzte der Pariser Tangolehrer Casimiro Ain (1882-1940) mit einer Angestellten der argentinischen Botschaft vor Benedikt XV. das „Ave Maria“ von Francisco Canaro. Wahre Tangobegeisterung brachte erst Papst Franziskus nach Rom. Er bekennt sich zum Tanz seiner Jugendzeit.

Viele Tänzer und Sänger des Tangos sind auserwählt, aber wenige berufen. Zu den großen Gestalten des finnischen Tangos mit über 600 Aufnahmen zählt Olavi Virta (1915-1972). Timo Koivusalo beginnt seine filmischen Biographie „Olavi Virta“ (2018) mit dem heldenhaften Kampf des finnischen Volkes gegen die willkürliche Besetzung Ostkareliens durch die Rote Armee. Olavi Virta ist Teilnehmer des Winterkrieges unter der Führung von Marschall Mannerheim. Er überlebt den sowjetischen Terror, verliert aber seinen besten Freund. Als Sänger versucht er dem Sog dieses Schmerzes zu entkommen. Der Film zeigt in großartigen Aufnahmen der finnischen Landschaft Stationen der Karriere Olavi Virtas, das Glück seiner Ehe, das Aufwachsen der Kinder, den Erfolg als Sänger und schließlich die große Passion und den Zusammenbruch. Zum Weltbild des Tangos gehört der Schmerz und die Erfahrung der Erlösungsbedürftigkeit. Sie geben dem Tango jene Tiefe, die sich in Wort und Bewegung zu neuem Leben erhebt.

- Details

- Uwe Wolff

- Tango

- Zugriffe: 2312

"Im Tanz, im religiösen Tanz vor allem,

erlebt der Mensch keinen Absturz ins Nichts,

sondern die Vermählung mit dem All.

Das Universum aber ist Form, Harmonie, Ordnung.

Tanzend vergisst der Mensch zwar seine eigene Form und Gestalt,

geht aber zugleich in eine höhere ein,

nimmt Teil an der vollendeten Harmonie und Ordnung.

Die Dichter sprechen von der Harmonie der Sphären,

vom Tanz der Sterne und der Engel."

Helmut Günther und Helmut Schäfer. Vom Schamanentanz zur Rumba.

Die Geschichte des Gesellschaftstanzes (1959). S. 19

*

"Der Tanz als Gebet - wenn für Momente die Seele den Körper trägt

und seine Materie durchscheinend wird für die Bewegung des Geistes -

möchte sich als Übung des christlichen Weges verstanden wissen.

So wie Gesang gesteigerte Sprache ist,

kann der getanzte Gesang höchster Ausdruck des Glaubens sein,

indem er das Ausgespanntsein des ganzes menschlichen Wesens

auf Gott hin verkörpert."

Maria-Gabriele Wosien. Tanz als Gebet (1995). S. 9.

*

"... und wenn ich wirklich tanzen will,

so möchte ich mit einem tanzen,

der tanzen kann,

damit ich mich nicht lächerlich mache."

August Strindberg. Fräulein Julie (1888)

*

Lord Byron tanzte nicht

*

"Die, welche bei deinem anblick nicht ins tanzen geraten,

zerreißen sich das kleid,

wenn du vorübergegangen bist."

Sa'di (gest. 690/1291,) übersetzt von

Hellmuth Ritter. Das Meer der Seele. S. 497

*

"Wer den Reigen tanzt,

wohnt in Gott."

Rumi

*

"Das symposion bestand in einem gemeinsamen essen und trinken,

bei dem nach beendigten schmaus von eigens dazu

bestellten musikern musik gemacht wurde.

Die gäste tanzten selbst,

und es war erlaubt,

die aufwartenden epheben zu küssen."

Hellmuth Ritter. Das Meer der Seele. S. 492

*

"Als sein Sohn gestorben war, ging Rabbi Levi Jizchak tanzend hinter der Bahre.

Einige seiner Chassidim brachten es nicht über sich,

ihr Befremden nicht zu äußern.

'Eine reine Seele',

sagte er,

'hatte man mir übergeben,

eine reine Seele erstatte ich zurück.'"

Martin Buber. Die Erzählungen der Chassidim. S. 368.

*

"Hr. Oluf rider saa vide,

alt til sit Bryllup at byde.

Men Dansen den gaar saa let gennem Lunden.

(...)

Hør du, Hr. Oluf, træd i Dansen med mig!

et Hoved af Guld saa giver jeg dig."

Elversskud

*

"Du stat op, favren Ungersvend,

om du vilt Dansen røre;

mine Jomfruer skulle fore dig kvæde,

det fejreste, dig lyster at høre."

Elverhøj

*

„Allein ihr müsst nicht verwirrt und unruhig werden,

sondern eben deshalb euch von Herzen freuen,

ja vor Freude hüpfen,

euch bekränzen und einen Tanz aufführen.“

Johannes Chrysostemos an Olympias

*

"Wir werden uns wiedersehen;

Aber nicht beim Tanze."

(Faust 4586)

*

- Details

- Uwe Wolff

- Tango

- Zugriffe: 2609

Matteo Panero mit Undine

*

Tango Lesson 4: Dresden

Ich schau’ dir in die Augen, Kleines:

Tango in Heinrich Lahmanns Sanatorium

„Stundenlang, mein Kind, schau’ ich dich an,

denn du bist jung und du bist schön.

Du tanzt immer mit ‘nem anderen Mann

und scheinst mein Werben nicht zu sehen.“

Richard Tauber. Darf ich um den nächsten Tango bitten?

Undines meerblaue Augen leuchten. Ja, mit diesen Augen kann man Tango tanzen. Kein Wunder, dass Undine nicht zum Sitzen kommt. Die Augen sind das Fenster der Seele. An den Augen erkennt der erfahrene Tänzer, ob eine Frau zum gemeinsamen Tanz bereit ist.

„Ich weiß nicht, was Deine Augen mir angetan haben, wenn sie mich ansehen, dann sterbe ich vor Liebe“, sage ich zu Undine. Sie meint, ich solle nicht übertreiben. Zudem wolle sie noch lange mit mir Tango tanzen. Zum Sterben sei es zu früh. Undine ahnt, dass ich eines der berühmten Lieder des Tango zitierte. Es trägt den Titel „Ich weiß nicht, was Deine Augen mir angetan haben“ („Yo no sé qué me han hecho tus ojos“) und ist Ada Falcón (1905-2002) gewidmet.

Ada Falcón war eine große Sängerin. Als sie in der Blüte des Lebens stand, verliebte sich Francisco Canaro (1888-1964) in ihre geheimnisvollen grünen Augen und komponierte den berühmten Tango. Künstler sollte man nicht beim Wort nehmen. Francisco Canaro starb nicht vor Liebe. Aber die grünen Augen von Ada Falcón hatten es ihm angetan. Über zehn Jahre dauerte die Affäre mit der Sängerin. Dann setzte ihm seine Ehefrau ein Ultimatum. Canaro entschied sich für seine Frau und suchte sich bald eine neue Geliebte. Ada Falcón wurde Nonne. In einem Franziskanerkloster lebte sie über ein halbes Jahrhundert in großer Abgeschiedenheit.

Geblieben ist der Tango-Walzer von ihren Augen und der alte Brauch, mit den Augen zum Tango aufzufordern. Denn die Augen sind das Fenster der Seele. Mirada oder Schauen wird diese diskrete Form der Annäherung genannt. Sie ist Thema einer praktischen Übung beim Dresdener Tango-Festival im Stadtteil Weißer Hirsch. Getanzt wird auf dem ehemaligen Gelände eines berühmten Sanatoriums. Heinrich Lahmanns Gesundheitsresort beherbergte zu seiner Blütezeit um 1910 bis zu 2000 Gäste aus aller Welt. So viele Tänzer sind nicht zum Tango-Festival von Barbara und Bernd gekommen. Aber der große Tanzsaal platzt aus allen Nähten. Nähe erzeugt Wärme. Leichte Kleidung ist angesagt. Heinrich Lahmann bediente mit Luftbädern, Fastenkuren, Reformkost und Reformkleidung ein Publikum, das sich lange Kuraufenthalte leisten konnte.

Heute werden Kurse in Progressiver Muskelentspannung nach Jacobsen und Yoga von den Krankenkassen übernommen. Warum nicht auch eine Tango-Kur mit „doble B“? „Morgens Fango, abends Tango“, hieß es in den Siebziger Jahren, als die Rücklagen der Krankenkasse hoch und der Kurlaub beliebt war. Diese Zeiten sind vorbei. Tango-Kuren auf Kosten der AOK oder der Barmer Ersatzkasse gab’s nur einmal. Das kommt nicht wieder.

Die Veranstalter Barbara und Bernd sind das erste „doppelte B“ oder der B-Wurf von „doble A“, sagt Giacomo di Casa Nova. Giacomo ist ein Witzbold, aber seine Scherze verstehen nur Insider. „AA“ oder „doble A“ wurde Alfred Arnold genannt, der seit 1929 im Erzgebirge das Instrument des Tangos produzierte. Erfunden wurde das Bandoneon von Heinrich Band. Alfred Arnold schuf Instrumente von legendärer Qualität. Über 30000 Bandoneons lieferte er während der Goldenen Ära des Tango nach Buenos Aires und Uruguay, bis seine Firma im Jahr 1948 enteignet wurde. Was in der DDR produziert wurde, fand wegen des Niedergangs der Qualität keinen Absatz mehr.

Die Milonga am Nachmittag hat begonnen. Da ist noch viel Platz auf der Tanzfläche und Zeit für Plaudereien an den Tischen. Bei Heinrich Lahmann, erzähle ich, trafen sich Künstler und Kaufleute, Politiker und Pastoren. Rainer Maria Rilke und Clara Westhoff verbrachten ihre Flitterwochen im Sanatorium.

„Wie abgedreht ist das denn!“, sagt eine Tänzerin.

Wir übernachten in der Villa Ulenburg, berichte ich, in der Rilke und Clara Westhoff während des Kuraufenthaltes lebten. Lahmanns Sanatorium konnte bei weitem nicht sämtliche Gäste aufnehmen. So mietete er verschiedene Villen im Stadtteil Weißer Hirsch. Ich mag die Vorstellung, in einem Zimmer zu schlafen, das Rilke einst bewohnt hat. Gewiss ist der Raum seit jenen Tagen mehrfach renoviert worden, aber die Aura des Dichters meine ich noch immer zu spüren.

„Rilke - oh Gott“, ruft mein Nachbar zu Linken. „Wegen Rilke habe ich die Abi-Klausur vergeigt!“

Ich frage den Tänzer, ob er sich an den Titel des Gedichtes erinnern könne. Irgendein Tier sei es gewesen, ein Elefant oder ein Löwe. „Vielleicht ein Panther?“, fragt Undine. Jetzt kommt dem Mann die Erinnerung. Natürlich, ein Panther sei es gewesen, der mit geschlossenen Augen durch seinen Käfig tigere. Undine zitiert einige Verse:

„Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,

der sich im allerkleinsten Kreise dreht,

ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte…“

„Wunderschön“, sagt der Tänzer. „Das ist Juan Carlos Copes. Der konnte mit seiner Partnerin im allerkleinsten Kreise auf einem winzigen Tisch tanzen.“

„Das ist Rilkes Gedicht vom Panther“, erwidert Undine.

Hinter unserem Tisch haben Mandy Winter und Gunda Stosiolek ihre Stände aufgebaut. Hemden, Hosen, Röcke, Kleider und natürlich Schuhe werden angeboten. Kleidungsfragen spielen im Tango eine große Rolle. Tango ist ein Fest der Sinne, besonders für die Augen. Tango ist „Schau“ oder wie in Buneos Aires gesagt wird „Mirada“. Sehen und gesehen werden. Was drüber oder drunter getragen wird, bedarf der feinen Abstimmung. Nicht zwicken und zwacken darf es, nicht verrutschen oder sich irgendwo einklemmen, vor allen Dingen darf es nicht sichtbar werden, wenn das Bein schwungvoll gehoben wird.

Zu den Merchandise-Produkten von Heinrich Lahmann gehörte auch Leibwäsche. Dass Rilke Lahmannsche Unterwäsche trug, interessiert die Tänzer in unserer Runde. Normalerweise sind die Männer gegenüber Modefragen weniger offen und können vor allen Dingen die weibliche Leidenschaft für Schuhe nicht nachvollziehen. Doch ist für den fortgeschrittenen Tanguero die rechte Passform der Herrenunterwäsche besonders beim Tragen der weit geschnittenen weichen Hosen von hoher Bedeutung für ein entspanntes Tanzgefühl im Schritt. Trotz aller Freizügigkeit in dieser Club-Atmosphäre wird die Unterwäsche im ehemaligen Sanatorium unter dem Tisch verkauft. In zwei Plastikkisten hält Mandy manches seidene Kleinod für Tänzer der A-Klasse bereit.

Als Rilke in diesem Saal weilte, wurde der Tango gerade am Rio de la Plata erfunden. Der Dichter tanzte nicht. Wenn nach dem Menü der Tanz begann, verließ er die Gesellschaft oder entzog sich den Blicken tanzfreudiger Damen in einem stillen Winkel des Saales. Noch heute gilt der Rückzug ins Halbdunkel, der gesenkte Blick oder das bewusste Wegschauen als klares Signal fehlender Tanzbereitschaft.

Edda Grossmann: So geht Cabeceo

Art und Unart der Aufforderung zum Tango sind das Thema einer Practica von Giacomo di Casa Nova und Maria Farussi aus Catania. Dass eine Dame die Aufforderung des Herrn abweisen könnte, ließ die Etikette in den alten Zeiten nicht zu. Heute ist ein Nein ein Nein. Um beim Tango nicht vor aller Augen abgewiesen zu werden, gibt es Techniken der Annäherung. Giacomo und Maria trainieren sie in ihrer Practica. Männer gehen auf die eine Seite des Saales, Frauen auf die andere. Geübt werden soll die Aufforderung zum Tanz. Auch im Zeitalter der vollendeten Gleichberechtigung sei sie zumindest in Südeuropa noch Aufgabe der Männer. „Unsere Sache“ oder „Cosa Nostra“, sagen die Tangueros auf Sizilien.

Weil die Aufforderung ein sehr schwieriges Kapitel ist, bietet Giacomo seinen ganzen Charme und sein clowneskes Talent auf, um uns zu erheitern. Zuerst zeigt er mit Maria, was im Tango als absolutes „no go“ gilt: Er spitzt die Lippen und sendet ein Signal, das an das Gehabe junger Italiener erinnert, die am Abend im offenen Cabriolet eine Runde drehen und den Mädchen nachpfeifen. So gehe es in Catania auf dem Corso zu, nicht aber beim Tango. Tango-Tänzer seien Männer der Ehre oder uomini d’onore wie der Sizilianer sage. Auch das Winken mit dem Arm oder das Schnalzen mit der Zunge sei keine passende Aufforderung zum Tango.

Der ehemalige Artdirector einer Werbeagentur und Schauspieler zeigt uns, wie der Herr in den alten Zeiten die Dame seines Herzens aufforderte. Giacomo schreitet durch den Saal, ergreift Undines Hand und spricht sie direkt an:

„Darf ich um den nächsten Tango bitten?“

„Sehr gerne!“, antwortet Undine.

Giacomo nimmt Undine in den Arm und drückt sie mit festem männlichen Griff an sein tadellos sitzendes Jacket.

„Ja, so war es früher“, sagt er und bedankt sich bei Undine mit einem Handkuss. Früher, das war im Jahr 1930, als der Tenor Richard Tauber, der König des Belcanto, den wunderbaren Tango anstimmte:

„Darf ich um den nächsten Tango bitten, süße kleine Frau.

Manchmal kommt das Glück bei Tangoschritten, süße kleine Frau.

Alles, was verliebte Herzen fragen, kann man sich so schön beim Tango sagen,

süße kleine Frau…“

Giacomo schmettert einige Verse des Liedes und bewegt sich dabei durch die Runde zu einer stattlichen Tango-Tänzerin. Sie ist gut einen Kopf größer als der feurige Lehrer aus Sizilien. Giacomo singt:

„Stundenlang, mein Kind, schau’ ich dich an,

denn du bist jung und du bist schön.

Du tanzt immer mit ‘nem anderen Mann

und scheinst mein Werben nicht zu sehen.“

Die Suche nach einem Tanzpartner beginne mit den Augen. Mit ihnen schweife der Blick durch den Saal. Er wandere durch die Reihen am Rande der Tanzfläche, er suche die Gesichter derjenigen, die an einem Tisch Platz genommen haben, er blicke hinüber zu jenen, die bereits durch ihr gut sichtbares Verweilen in der Nähe der Bar ein eindeutiges Signal der Tanzbereitschaft gegeben haben.

Jeder im Saal kennt diese Grundbegriffe des Tangos. Theorie ist aber noch nicht Praxis. Wie blinzelt man richtig? Treffen sich zwei Blicke, so könne die Aufforderung zum Tango durch ein Kopfnicken angenommen werden. Cabeceo werde diese Zustimmung genannt. Die beiden Partner gehen aufeinander zu, betreten die Tanzfläche und tanzen Tango. Was aber geschieht, wenn die Aufgeforderte den Blick nicht erwidert und den Kopf senkt oder zur Seite wendet? Dann, sagt Giacomo, wäre es extrem unhöflich, die Frau in einem weiteren Versuch direkt anzusprechen. Er berichtet aus dem Tangoclub Catania. Jabal, ein Tänzer aus dem Maghreb, wollte Maria zum Tango auffordern. Sie hatte den Blick von Jabal nicht erwidert. Daraufhin lief er quer durch den Saal, stellte sich vor Maria auf und fragte, ob sie ihre Brille vergessen habe. Maria trägt keine Brille. Sie wollte einfach zu diesem Zeitpunkt nicht mit Jabal tanzen. Punkt. Vielleicht hatte sie eine Verabredung, vielleicht brauchte sie eine Tanzpause, vielleicht wollte sie mit ihrem Freund reden. Noch einmal Punkt. Doch Jabal gab keine Ruhe. Maria, sagte Jabal vorwurfsvoll, habe soeben mit Abdul getanzt. Abdul tanze aber viel schlechter als er.

So gehe es gar nicht, sagt Giacomo. Die Zurückweisung des Cabeceos bedürfe keiner Rechtfertigung. Eine andere Frage sei, warum einige Männer nie zurückgewiesen werden. Vielleicht, weil sie so hartnäckig sind wie Kevin Costner in dem Film „No way out - Es gibt kein Zurück“ (1987). Dreimal weise eine Frau seinen Blick ab. Doch unbeeindruckt starre Kevin Costner auf sie wie ein Hund auf die Wurst. Schließlich gebe die Frau nach und folge ihm auf die Tanzfläche.

„Es gibt immer ein Zurück!“, sagt Giacomo und spricht weiter von Problemen der Aufforderung zum Tango. Carolina aus Milano ist eine bildhübsche Dame mit lockigem grauen Haar und leichtem Silberblick. Seit der Vollendung ihres fünfzigsten Lebensjahres, so habe sie Giacomo anvertraut, werde sie kaum noch aufgefordert. „Ich bin für die Männer unsichtbar geworden“, hatte Carolina gesagt. „Sie schauen einfach durch mich hindurch.“ Ein schwieriger Fall selbst für Giacomo. Er habe Carolina geraten, die Rolle der Führenden zu lernen und so ihre tänzerischen Qualitäten zu zeigen.

Dann spricht Giacomo von einem Grenzbereich der Paarbeziehung auf dem Parkett: Manche Tänzer schwitzen ein bisschen unter den Achseln, anderen stehe der Schweiß auf der Stirn und manche tragen ein klitschnasses Hemd. Wie soll sich die Dame verhalten, wenn sie der Blick eines völlig durchgeschwitzten Tänzers trifft?

„Selbstverständlich schaut sie zur Seite!“, sagt Giacomo. „Meine Herren, die süßen kleinen und großen Frauen kleiden sich so wunderbar zum Tanz. Bitte achtet ebenfalls auf saubere, trockene und schöne Kleidung - drunter und drüber!“

Die Regeln der korrekten Aufforderung sind also in Erinnerung gebracht. Nun beginnen die praktischen Übungen. Meine Augen suchen ein Gegenüber. Ich nicke leicht mit dem Kopf und drei Frauen laufen auf mich zu. Irgendetwas muss ich falsch gemacht haben. Beim nächsten Versuch gehe ich auf die Frau zu. Als ich vor ihr stehe, wendet sie sich mit der Bemerkung ab, sie habe mir zwar in die Augen geschaut, aber nicht mit dem Kopf zustimmend genickt.

„No panic“, sagt Giacomo, stehe auf seiner Unterhose, damit er immer konzentriert bei der Sache bleibe. Das sehe ich auch so und bleibe meinen etwas veralteten Methoden der Aufforderung zum Tango treu. Für unbeholfene Tänzer gibt es T-Shirts mit dem Appell „Tanz mit mir Tango!“ oder „Tangotanzen macht schön“. Einige Männer lassen sich auch Visitenkarten drucken: „Sie tanzten mit Dr. Sobozki“.

Patricia Hilliges mit Undine

Ich spreche Frauen und Männer, mit denen ich tanzen will, direkt an. Oder ich verabrede mich mit ihnen zum Tanz. Früher besaßen die Frauen Tanzkarten, in die sich die Männer eintragen konnten. Ich bin für die Wiedereinführung dieser Tanzkarten. Das alte Tangolied „Darf ich um den nächsten Tango bitten…“ weiß noch von einer anderen Methode der Aufforderung zum Tanz. Ich finde sie zauberhaft, habe sie aber noch nicht erprobt.

Das Lied erzählt von einem Mann am Rande der Tanzfläche. Er hat offensichtlich Schwierigkeiten mit der Mirada. Stundenlang schaut er die Tanzende an, doch sie registriert seinen werbenden Blick nicht. So schreibt er ihr ein Briefchen mit der Aufforderung: „Darf ich um den nächsten Tango bitten?“ Keine Mirada, keine SMS kann mit dem Charme eines handgeschriebenen Billetts mithalten. Aber der Herr sollte keinen billigen Kugelschreiber aus dem Hotel benutzen, sondern einen Montblanc, am besten das Meisterstück „Tango“.

Nach der Milonga kehren wir in Rilkes Hochzeitszimmer zurück. Wir sitzen auf dem Balkon und genießen den Sekt „Dresdener Engel“ aus der Kellerei von Schloss Wackerbarth. Unter uns liegt das Lichtermeer von Dresden. Angeregt durch den Abend sprechen wir über das Sehen und die Wahrnehmung der Dinge.

Die Villa Ulenburg liegt in direkter Nachbarschaft zu jenen beiden Villen, die eine zentrale Rolle in Uwe Tellkamps Roman über die letzten sieben Jahre in der DDR spielen. Der Autor des „Turm“ ist untergetaucht und hat sämtliche Lesungen abgesagt, weil er und seine Familie wegen politischer Äußerungen Morddrohungen erhalten haben. Tellkamp hatte die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung kritisiert und behauptet: 95 Prozent der Flüchtlinge seien nach Deutschland gekommen, um in das Sozialsystem einzuwandern.

Al-Wahid führte die Liebe nach Deutschland. Seit seinem siebten Lebensjahr, sagt er, lebe er von eigener Hände Arbeit. Er spricht sehr gut Deutsch, möchte aber nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Denn er sei Türke. Nun versorgt er die Gäste der Villa Ulenburg mit Frühstück und reinigt ihre Zimmer. Eine fromme Seele mit einem klaren Weltbild und Antworten auf alle Fragen des Lebens. Al-Wahid ist ein Hadschi. Er hat die Wallfahrt zur Kaaba nach Mekka unternommen. Als Schuster arbeitete er in Istanbul und als Bedienung in einem Saudi-Arabischen Restaurant. Dann kehrte er über Holland, Spanien und Griechenland in die Türkei zurück, wo er als Barmixer arbeitete und seine deutsche Frau kennenlernte. Nun haben sie ein gemeinsames Kind.

Al-Wahid verrät, wie er das kleine Mädchen beruhigt: Er rezitiert Verse aus dem Koran. Über die Kopfhörer hört er Koranrezitationen auch beim Putzen der Zimmer. So hat er immer das Wesentliche im Blick. Ar-Rahman, der Barmherzige, heiße seine Lieblingssure. Er hatte sie uns zum Frühstück vorgespielt. Das Display von seinem Handy zeigte die deutsche Übersetzung an. In die Rezitation der heiligen Verse blendete sich eine Werbung von Tschibo ein. Al-Wahid schaute darüber hinweg. Dann holt er ein Handtuch aus der Küche, legt es auf den Boden und zeigt uns Gebetshaltungen. Wer diese Gebetsübungen fünf Mal am Tag halte, sagt er, bekomme kein Alzheimer. Tango halte ebenfalls Geist und Körper lebendig, sage ich, nehme Al-Wahid in den Arm und führe ihn über den Flur. Dabei singe ich: „Darf ich um den nächsten Tango bitten…“? Wenn ich Flüchtlinge in einer Sprachlernklasse unterrichten sollte, dann würde ich mit ihnen deutsche Tango-Texte lesen. Denn der Tango verbindet die Völker.

„Wer hat eigentlich diesen schönen Tango komponiert?“, frage ich Undine. Wir wissen es beide nicht. Ich wette, auch Giacomo weiß es nicht. Die berühmten argentinischen Orchester kennt jeder. Doch wer weiß die Namen der Texter und Komponisten zu nennen? Wer kennt die Namen der Sänger? Auf einigen Milongas werden diese Informationen mit einem Beamer an die Wand geworfen. Undine hat ihr I-Book neben die Sektflasche mit den beiden Putten der Sixtinischen Madonna gelegt. Am Morgen hatten wir keinen Empfang, weil der Haustechniker während einiger Wartungsarbeiten den Strom abgestellt hatte. Nun spielt Undine den deutschen Tango. Bald weiß sie etwas über Texter und Komponisten zu erzählen.

Kurt Schwabach (1898-1966) schrieb den Text. Von ihm stammt auch „Das lila Lied“ (1920), die erste Hymne der Homosexuellenbewegung. Die Musik stammt von Willy Rosen (1894-1944). Kurt Schwabach erhielt 1933 Berufsverbot, floh nach Tel Aviv, wo er seinen Lebensunterhalt als Tankwart, Kellner und Barmixer verdiente. Seine Mutter und seine Schwester wurden ermordet. Nach dem Krieg kehrte er nach Deutschland zurück. Mit über 2000 gedruckten Titeln gehört er zu den Großen des deutschen Schlagers. Doch konnte sich dieser überaus produktive Geist den Schmerz nicht von der Seele schreiben. 1966 nahm er sich das Leben. Willy Rosen wurde 1944 in Auschwitz umgebracht. 1942 starb hier bereits der österreichische Librettist Fritz Löhner-Beda (1883-1942). Zu der Musik von Jerzy Petersburski schrieb er den deutschen Tango „Oh, Donna Clara“ (1930).

Die Toten blicken die Lebenden an. Über alle Zeiten hinweg sind sie gegenwärtig - die großen Meister des Tango, die Dichter und Komponisten, die Tänzerinnen und Tänzer. Der Saal ist gefüllt von ihrer Gegenwart. Der Cabeceo gilt auch ihnen. Er antwortet auf einen Blick aus der Tiefe der Zeit. Jeder spürt den Anruf auf seine Weise in der Melodie, im Rhythmus, in der Umarmung oder in der Gegenwart anderer Tänzer.

Am nächsten Nachmittag schwänzen wir die Milonga und fahren in die Galerie Alter Meister. Hier hängt die Sixtinische Madonna von Raffael. Wir haben sie oft besucht. Ich kann das Bild mit geschlossenen Augen sehen:

Ein Vorhang wird geöffnet. Begleitet von Engelscharen tritt Maria mit dem Kind aus dem Himmel. Sie hält es am Herzen - con corazon. An den Bildrändern knien Papst Sixtus und die Heilige Barbara. Mit bloßen Füßen schreitet Maria auf die Betrachter zu. Sie trägt ein rotes Kleid, darüber ein blaues Obergewand. Ein goldenes Kopftuch umhüllt ihr Haupt. Es ist üppig geschnitten und reicht auch für das nackte Kind. Der Knabe hat braunes zerstrobeltes Haar wie die beiden Putten am unteren Rand des Bildes. Der Blick der kleinen Engel richtet sich empor zu der Erscheinung.

Wir haben auf dem großen Sofa vor der Sixtinischen Madonna Platz genommen. Mir treten Tränen in die Augen. Warum versuche ich sie zu verbergen? Vor allen Dingen, was ist es, was mich ergreift? Vielleicht sind es die Augen. Der Blick von Maria und dem Kind trifft mich wie eine Aufforderung. Ich nicke mit dem Kopf, bekreuzige mich in Gedanken und erhebe mich. Santa Maria del Buen Ayre - Heilige Maria der guten Luft, nannten die Einwanderer ihre Stadt am Rio de la Plata. Das kann kein Zufall sein, denke ich.

„Stundenlang, mein Kind, schau’ ich dich an…“ Der alte Tango erklingt in mir. Ich schaue ihn mit anderen Augen. In mir verknüpfen sich die Welten. Ich denke an das Schicksal von Komponist und Texter. Ihr Lied hat das Leiden überlebt wie auch Raffaels Bild. Als Dresden im Bombenhagel unterging, lag die Sixtinische Madonna in eine Kiste verpackt in einem Eisenbahntunnel außerhalb der Stadt. Leonid Rabinowitsch, Unterleutnant der 5. Gardearmee der 1. Ukrainischen Front, entdeckte sie und brachte sie mit anderen Bildern als Kriegsbeute nach Moskau. Vor dem Krieg war Rabinowitsch Bühnenmaler am Kiewer Opern- und Balletthaus und am jüdischen Theater. Als Soldat überlebte er den Kiewer Kessel, geriet in deutsche Gefangenschaft, konnte fliehen, kämpfte an der Seite russischer Partisanen und nahm schließlich an der Zerstörung Dresdens teil. In seiner Heimat geriet er in den Terror der Stalin-Zeit. Dass er die deutsche Gefangenschaft überlebt hatte, machte ihn nun als Kollaborateur verdächtig. Dann wurde er als Jude verfolgt und ändere seinen Namen. Er schrieb einen Bericht über seine Entdeckung der Sixtinischen Madonna. Dieser wurde von Leo Arnstam unter dem Titel ‚Fünf Tage, fünf Nächte‘ (1961) verfilmt, ohne den Namen Leonid Rabinowitschs zu erwähnen.

Doch wir sehen den Mann, der die Sixtinische Madonna entdeckte. Er steht neben dem Bild - hier und jetzt in der Galerie Alter Meister zu Dresden. Wir sehen Rabinowitsch am Abend bei der Milonga. Russische Soldaten nahmen 1945 Lahmanns Sanatorium in Besitz und nutzen es bis zur Wende als Lazarett. Jetzt tanzen wir Tango in dem großen Saal, der nach dem Krieg als Pferdestall diente. Wir hören das alte Lied mit einem Text, der gar nicht mehr in unsere Zeit passen will. Wir können den Tango von der „süßen kleinen Frau“ singen und statt einer Mirada kleine Billette schreiben. Und alles ist gut.

- Details

- Uwe Wolff

- Tango

- Zugriffe: 3214

Doña Martina führt auf dem Ballhof/Hannover

*

Tango Lesson 1: Hannover

Sie führte, ich folgte:

Wie ich wider meinen Willen Tangotanzen lernte

„Der einzige Ort, wo der Mann führt,

ist im Tango.

Darüber hinaus führt er nirgends mehr.“

Pepito Avellaneda

Ein Sommer wie in Andalusien. Undine tanzt durch den duftenden Rosengarten. Sie dreht sich im Kreis, hebt ihr leichtes Kleid, zeigt ihre nackten Füße. Wir hatten Jerez de la Frontera, Sevilla und Granada besucht und einen Ausflug nach Gibraltar unternommen. Hier kaufte sich Undine das lindgrüne Wickelkleid mit der silberfarbenen Stickerei für die bevorstehende Hochzeit. Wenn sie es wieder trägt, hat sie etwas Besonderes vor. Ich bin voller Erwartung und zu allem bereit. Doch als Undine ihr Geheimnis preisgibt, verflüchtigt sich mein hoher Mut. Undine spricht vom Tango. Mit vielem habe ich gerechnet, mit Tango nicht. Ich weiß, Paartänze sind wieder in Mode gekommen. Die Umarmung, das Spiel von Führen und Folgen. Viele wollen Salsa, Lindy Hop oder Tango tanzen lernen. Ich nicht.

„Tangotanzen ist nicht meine Sache“, sage ich zu Undine. „Ich habe nicht die geringste Begabung.“

„So ein Unsinn!“, ruft sie lachend und zitiert Nietzsche: „Man muß das Leben tanzen!“

„Ja“, entgegne ich, „Nietzsche hat viel über den Tanz geschrieben. Aber ich kann mir den Philosophen nicht als Tänzer vorstellen. Auch litt er unter starken Migräneanfällen.“

„Wenn Nietzsche nicht in Basel, sondern Buenos Aires gelehrt hätte, wäre er Tangotänzer geworden. Der Tango hätte ihn geheilt“, behauptet Undine.

Als ich Undine kennenlernte, tanzte sie Flamenco. Um ihre Liebe zu gewinnen, lernte ich die Palmas. Im Flamenco müssen Männer nicht tanzen können. Es reicht, wenn sie den Tanz der Flamenca mit dem rhythmischen Klatschen der Hände begleiten oder die Gitarre spielen. Da ich kein Instrument spielen kann, klatschte ich die Palmas und war überrascht: Ich war im Rhythmus, weil der Rhythmus plötzlich in mir war. Ich klatschte wie wild. Keine sanfte Muse, ein kleiner Kobold hatte mich berührt.

Undine zog ihre schwarzen Flamenco-Schuhe mit den Stahlnägeln im Absatz an. Sie tanzte im Wohnzimmer, auf den Holzdielen des Schlafzimmers und barfuß in der Dusche. Das Parkett zeigte bald die Spuren der Nägel von Undines Schuhen, die Decke bebte und die Duschwanne leckte. Einfach herrlich! Die Sonne war wieder in meinem Leben aufgegangen. Ich holte die uralten Schallplatten von Paco de Lucia hervor und legte sie auf den Teller meiner BRAUN-Anlage. Welch ein Klang! Welch ein rhythmisches Beben in meinem Körper! Ich las die Gedichte Frederico Garcia Lorcas und sang mit Undine diese herrlichen Zigeunerlieder. So wunderbar harmonisch ist das Leben, so herrlich beschwingt hätte es zwischen uns bleiben können, wenn Undine nicht die Idee mit dem Tango gehabt hätte.

Ich hoffte auf Undines entspannten Umgang mit organisatorischen Dingen. Meine Einschätzung war nicht falsch. Es dauerte zwei Jahre, bis sie uns bei Doña Martina zu einem Tango-Kurs angemeldet hatte.

Nun aber ist der Tag unserer ersten Tango-Stunde gekommen. Wir betreten das ehemalige Gelände der Bettfedernfabrik von Werner & Ehlers. Bis zum Jahr 1990 wurden hier Bettfedern gewaschen. Drei Jahre später eröffnete Josch das „Tango Milieu“.

„Federn und Tango passen gut zusammen“, meint Undine. „Denn Tango ist wie Fliegen oder Schweben. Eine Feder auf dem Odem der Seele.“

„Tango Milieu“ heißt der Veranstaltungsort. Er liegt in einem ehemaligen Arbeiterviertel. Heute wird es von Menschen aus aller Herren Länder bewohnt. In Hannover-Linden geht es bunt und wuselig zu. Die Vorfahrtsregeln im Verkehr sind aufgehoben. Das Stadtviertel erzeugt wie der Tango seine eigene Ordnung. Fahrradfahrer und Fußgänger haben eine eingebaute Vorfahrt. Gärten gibt es nicht. Wer keinen Balkon besitzt, verbringt seine Freizeit vor dem Haus. Stühle und Tische sind zum Nachbarschaftstreffen auf die Bürgersteige gestellt. Ein Parkplatz ist kaum zu finden. Aber niemanden stört es, wenn in einer zweiten Reihe geparkt oder der Wagen irgendwo hinter den Büschen abgestellt wird.

Das Tango Milieu gibt es seit 1993

Wir finden einen Parkplatz vor einem Gebäude mit einer großen Glasfront. Daneben erhebt sich ein hoher Turm mit einem spitzen Dach. Ein Minarett vermute ich, denn unter dem Turm sitzen verschleierte Mütter mit ihren Familien. Das Hammelfleisch auf dem Grill verströmt einen herrlichen Duft. Die Moschee sei eine Kirche, meint Undine. „In jedem Fall ein Gotteshaus“, sage ich.

Tango ist auch eine Art multikultureller Gottesdienst, werde ich bald erfahren. Der Gott des Argentinischen Tangos heißt Carlos Gardel. Finnland verehrt Olavi Virta, Russland verbeugt sich vor Pjotr Leschtschenko. Carlos Gardel hat unzählige Lieder aufgenommen und viele Filme gedreht. Er ist der Inbegriff des argentinischen Mannes und Frauenhelden. Sein Portrait hängt auch im Tango Milieu. Jeder weiß, dass der argentinische Nationalheld Carlos Gardel aus Uruguay stammte und schwul war. Im Tango vereinigen sich die Widersprüche des Lebens zu einer höheren Einheit.

Mit zwölf Paaren bilden wir einen Kreis um Doña Martina. „Wo ist der Mann?“, denke ich. Auf der Suche nach einem Lehrer lasse ich meinen Blick durch den Saal schweifen. Links befindet sich eine Bühne mit einem Flügel. Auf der gegenüberliegenden Seite stehen kleine Tische mit Bestuhlung und die Musikanlage. Vor mir eine Spiegelwand, hinter mir die Bar. Kein Lehrer in Sicht. Doña Martina ist hier der Lehrer oder „der Kerl“, wie sie sagt. Sie hat in ihrem Leben schon vieles gemacht: Bücher geschrieben, ein Haus renoviert und nach dem Scheitern ihrer Ehe bei Josch Tango tanzen gelernt. Nun ist sie Tango-lehrerin.

Noch bevor die erste Stunde beginnt, hat sie uns eine Lektion erteilt: Im Tango gibt es Führende und Folgende. In Argentinien gelte der Spruch: „Der Mann führt, die Frau verführt und glänzt. El hombre conduce, la mujer seduce y se luce.“ Ob ein Mann oder eine Frau führe, sei gleichgültig. Wichtig sei allein, dass der Führende auch führen kann. Als sie die Rolle der Führenden erlernte, sagt Doña Martina, habe sie beschlossen, wie ein Kerl zu führen. Die Rolle der Folgenden wird in unserem Kurs von Nicole übernommen.

Nun sind wir an der Reihe. Wir sollen uns mit Vornamen vorstellen und etwas zu unserer Motivation sagen. Nachname, Alter, Beruf spielen keine Rolle.

Ein junges Paar spricht von der bevorstehenden Hochzeit, auf der es seine Gäste mit einem Tango überraschen will. Andere haben Salsa getanzt und suchen nun etwas Neues. Einige kommen vom Standardtanz, wo man den englischen Tango mit zuckenden Bewegungen und abrupten Kehrtwenden tanzt. Nun wollen sie den wahren Tango Argentino tanzen lernen. Ein anderes Paar will einfach runter vom Sofa, weg von den Knabbereien und vielleicht einige Kilogramm abspecken. Ihre Nachbarn gestehen offen, dass sich ihre Paarbeziehung in einer Krise befindet. Sie erwarten vom Tango Erneuerung und gegenseitigen Respekt. Ein weiteres Paar will ganz einfach seine Liebe feiern, weil die Kinder aus dem Haus sind, der Golden Retriever im seligen Alter von 20 Jahren verstorben ist und sie jetzt mehr Zeit füreinander haben.

Doña Martina hatte die Stunde mit einer kleinen Demonstration eröffnet. Sie führte Nicole mit kleinen Schritten, unterbrach das Gehen, blieb auf der Stelle stehen und wiegte sie innig und leicht, wie man ein Kind in den Armen hält. Diese Behutsamkeit der Bewegung gefiel mir.

Gleich würde ich mich vorstellen müssen und sagen, warum ich an einem Tango-Kurs teilnehme.

„Tango für Undine“, sage ich. „Ich bin hier, weil Undine es will.“

Einige Frauen blicken ihren Partnern in die Augen oder tätscheln ihre Arme. Ich habe Heiterkeit erregt und die unerwartete Zustimmung der Lehrerin. Doña Martina sagt, die Frauen sollen sich glücklich schätzen, dass sie einen Partner für diesen Kurs gefunden haben. 90 Prozent aller Frauen wünschen sich einen Tango-Kurs und einen Tanzpartner an ihrer Seite.

„Mädels, seid froh, dass ihr eure Kerle aufs Parkett gebracht habt und meckert nicht gleich, wenn sie die ersten Schritte nicht schnallen!“

Was immer die „Mädels“ in ihrem Beruf machen, welche Position sie ausüben, wie viel Geld sie verdienen, sagt Doña Martina, spiele beim Tango keine Rolle. Im Tango müssen sie sich führen lassen. Die Worte lösten Beifall und großspuriges Gehabe bei einigen Männern aus. Doña Martina lacht und zitiert den argentinischen Meister Eduardo Arquimbau (*1936), der noch immer auf die Piste gehe:

„Eine Figur lernst du in zehn Minuten, gutes Gehen in zehn Jahren.“

Alle großen Tänzerinnen und Tänzer hätten die Wichtigkeit des Gehens hervorgehoben, sagt unsere Lehrerin und nennt als Kronzeugin den Namen einer Hundertjährigen. Hundert Jahre: Da horchen alle auf. Mit neunzig Jahren einigermaßen über das Parkett gehen - das wollen viele. Mehr muss nicht sein. Auch sollte man das Schicksal nicht durch übermäßige Ansprüche herausfordern. Carmencita Calderón (1905-2005) heißt die Gesegnete. Unsere Lehrerin zitiert einen ihrer Sprüche und kann nicht ahnen, welche Verunsicherung sie bei mir auslösen wird:

„Gehen ist das Schwierigste, alles weitere kommt später wie von selbst, wenn einer eine Tänzerseele hat.“

Der Tango ist wie das Leben. Das lerne ich in dieser ersten Stunde: Er beginne mit der Aufrichtung und den ersten Gehversuchen. Weil der Tango aus Südamerika komme und weil in Buenos Aires und Montevideo Spanisch gesprochen werde, sagt Doña Martina, werde die erste Übung im Tango „Caminar“ genannt. „Camino“ bedeute „Weg“. Camino sei auch der Pilgerweg.

Wir begeben uns also auf den Weg und üben das Gehen. Zuerst allein. Dann mit dem Partner in offener Haltung, bei der zwischen den Körpern ein kleiner Abstand bleibt. Später in einem der höheren Kurse werden wir das Gehen in geschlossener Haltung, bei der Brust an Brust ruht, erproben. Die gestreckten Oberkörper gehen dabei in eine leichte Beugung, sodass genügend freier Raum für die Bewegung der Füße bleibt. Die Knie federn, damit der Gang weich wird.

Das gemeinsame Gehen in geschlossener Umarmung ist eine der schwierigsten Übungen. Es verlangt Einfühlungnahme, Klarheit des Impulses, Innigkeit, Zärtlichkeit. Wer führen will, muss sich in den Geführten hineinversetzen können. Er muss wissen, wo er steht, welches Bein er belastet und wie groß sein Schritt ist, sonst wird er sein Gegenüber zum Stolpern bringen oder gar mit Füßen treten. Führung setzt Fühlungnahme voraus. Genau das ist der Punkt, der meine alten Zweifel weckt. Ich soll Undine führen, aber ich kann es nicht. Mal laufe ich los und bringe sie ins Stolpern. Dann trete ich ihr auf den nackten Zeh.

„Ich kann nicht führen“, sage ich zu Doña Martina. Unsere Lehrerin ist streng und lässt keine Ausreden zu. Ich solle mich auf die Schritte konzentrieren. Übung mache den Meister. Gut, ich schaue auf den Boden, um Undines Füße nicht zu berühren. Ich solle den Kopf erheben, sagt die Lehrerin und spüren, wo Undine stehe. Gereiztheit steigt in mir auf. Wusste ich doch gleich, dass der Tango nichts für mich ist. Führen und Folgen! Wer folgt denn heute noch? Wer wagt zu führen?

Die erste Stunde ist beendet. Wir gehen durch den kleinen Park. Die Familien sind in ihre Wohnungen zurückgekehrt. Ein Geruch wie von brennendem Kamelmist liegt über dem Gelände.

„Hier wird Marihuana geraucht“, sage ich.

Ein Afrikaner sitzt mit seiner deutschen Freundin auf der Bank. Braune Haut, weiße Haut - die Farben der Welt. Ich nicke ihm zu. Er zeigt mir lächelnd sein Gebiss, gesund und strahlend weiß wie die Zähne von Carlos Gardel auf dem gerahmten Poster im Tango Milieu.

„Emigranten aus Südeuropa sollen den Tango nach Argentinien gebracht haben“, sage ich. Eine andere Theorie behaupte den afrikanischen Ursprung des Tango. Sklaven hätten ihn einst über den Atlantik nach Südamerika gebracht.

„Wer immer den Tango erfunden hat“, sagt Undine, „ohne Übungen werden wir ihm nicht näher kommen.“

Wohl gesprochen! Wir steigen ins Auto, fahren aus der Stadt, passieren das Messegelände und fahren auf die A7. Kein Stau weit und breit. Erst im Ambergau ist die Autobahn wegen Brückenarbeiten gesperrt. Wir verlassen daher die A7 an der Hildesheimer Börde und fahren durch die Busen- und Po-Landschaft nach Bad Salzdetfurth. Undine ist bester Laune. Sie hat ihren Willen bekommen und stimmt das übermütige Lied von Carlos Gardel an:

„Ich bin nun mal so,

da ist nichts zu machen,

für mich hat’s Leben

die Form einer Frau.“

Für mich auch. Doch heute fühle ich mich dem Leben nicht gewachsen. In der Nacht kreisen meine Gedanken über die Frage des rechten Gehens. Kein Wunder, dass ich nicht in den rechten Schlaf finde. Gut, denke ich. Auf das Gehen kommt es an. Das habe ich verstanden. Gehen kann doch nicht so schwer sein. Irgendwie werde ich das richtige Gehen schon hinbekommen. Es war ja bisher nie ein Problem gewesen. Ich habe weder Spreiz- noch Plattfuß, weder Hohl- noch Klumpfuß. Meine Gelenke funktionieren wunderbar. Niemand in meiner Familie brauchte jemals eine künstliche Hüfte. Also, was soll’s? Ich kann die Treppen im Doppelsprung nehmen, robbe mich beim Unkrautjäten auf Knien über den Gartenkies und durchs Rosenbeet. Der Körper funktioniert. Wie aber steht es um meine Seele? Hier liegt offenbar meine Schwachstelle. Wie es in schlaflosen Nächten so geht, springen meine Gedanken. Andersens kleine Meerjungfrau kommt mir in den Sinn. Wieso eigentlich? Die Meerjungfrau hatte keine Seele. Aber sie war eine gute Tänzerin. Rätselhaft! Die Meerjungfrau hatte eine Tänzerseele. Wieso wollte sie mehr?

Das Wort „Tänzerseele“ spukt in meinem Kopf. Alles weitere komme später wie von selbst, hatte Carmencita Calderón gesagt, wenn … ja, wenn man eine Tänzerseele habe. Habe ich eine Tänzerseele? Bislang habe ich immer gedacht, die Identitätsbildung sei spätestens mit Vollendung des zwanzigsten, spätestens aber dreißigsten Lebensjahres abgeschlossen. Nun hatte ich durch Undines Idee mit dem Tango ein Problem, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es in meinem Alter noch einmal haben werde.

Die Urheberin meiner Selbstzweifel schlummert friedlich neben mir. Ich stehe auf, gehe die knarrende Treppe hinunter in mein Arbeitszimmer und blättere in einem Buch mit Gesprächen alter Meister des Tango. Carmencita Calderón ist natürlich auch dabei. Sie spricht über das Wohlgefühl durch eine harmonische Paarbeziehung. Es geht um Empathie und Achtsamkeit. Ich lese:

„Ich schaue nie zu Boden. Die linke Schulter stütze ich auf die rechte des Mannes, dadurch spüre ich, welche Bewegungen er mit den Beinen machen wird. Deshalb kann ich allen folgen. Eine wirkliche Tänzerin muss alle Tänzer begleiten können. Und wenn sie nicht gewohnt ist, mit ihnen zu tanzen, weil sie zum ersten Mal tanzt, wie kann sie ihm da gut folgen? Nun, ich stütze mich ab, ich lehne mich gut an, und schon gehe ich ganz instinktiv. Das ist eine ganz natürliche Sache, ich kann das nicht erklären. Die Beine berühren sich nicht. Die Frau ist dazu verpflichtet, ihm zu folgen. Der Mann dagegen ist der Schöpfer.“

Das Folgen ist also eine ganz natürliche Sache, denke ich und hole mir aus dem Kühlschrank einen Bocksbeutel. Ich muss ja nicht das Folgen lernen. Die Frau sei verpflichtet, dem Mann zu folgen, sagt Carmencita. Gut, das würde man heute anders formulieren als die große alte Dame. Etwa so: Der Mann spreche eine Einladung zu einer bestimmten Bewegung aus. Die Frau nehme dieses Angebot an und folge ihm, soweit seine Führungsimpulse für sie stimmig sind. Dadurch führe sie im Folgen.

Aber wie führt der Mann, der nicht führen kann? Ich fülle erneut mein Glas. Dieses Spiel von Führen und Folgen erscheint mir wie ein Modell aus längst überlebten Zeiten. Vielleicht ist es kein Zufall, dass gerade die Argentinier den Tango lieben, dieses Volk, das immer wieder im Laufe seiner Geschichte den Diktatoren gehuldigt hat?

Als wir das nächste Mal zum Tanzkurs gehen, ist das Führungsproblem wieder da und wird zu unserem ständigen Begleiter. Auf den Rückfahrten singt Undine keine fröhlichen Lieder mehr. Wir schweigen uns an. Manchmal erhebe ich einen Vorwurf: Undine lasse sich einfach nicht von mir führen. Sie sei zu wenig kooperativ und empathisch. Wenn ich keine eindeutigen Führungssignale gebe, erwidert sie, könne sie auch nicht folgen. Aber ich lerne noch das Führen, da könne sie mir im Folgen entgegenkommen, sie wisse doch, wohin ich sie führen wolle.

Führen und Folgen, sagt Dõna Martina, machen noch keine schöne Verbindung im Paar. Es gehe im Tango um das schöne Führen und das schöne Folgen. Gerade hatte ich mich zum ersten Mal richtig wohl gefühlt und die Lehrerin gefragt, ob sie mit meinen Fortschritten zufrieden sei. Das hätte ich nicht machen sollen. Mögen andere Lehrer alles durch freundliches Kopfnicken absegnen oder bei jedem Schritt in Lobeshymnen schwelgen, die strenge Dõna Martina bleibt unbestechlich. Das Gehen funktioniere schon ganz gut, aber es müsse auch im Rhythmus der Musik sein, und, worauf es beim rechten Gehen ankomme: „Immer die Füße schließen!“ Die Lehrerin wendet sich an alle Männer: Sie sollten darauf achten, dass sie nicht breitbeinig wie Seemänner bei Windstärke 10 über die Piste gehen. Die Piste, das ist die Tanzfläche oder der Salon. Ruhig sollen wir uns bewegen, nicht aus der Reihe tanzen, die Verbindung im Paar halten und uns im Einklang mit der Musik bewegen. Das erste aller Tango-Gebote aber laute: Ein tanzendes Paar solle ein schöner Anblick sein.

Die kleine Kulturgeschichte des Tango beginnt in Hannover

mit dem hier abgedruckten Kapitel.

Weitere Informationen:

https://engelforscher.com/index.php/tango/tango-das-leben-tanzen

Das vierte Kapitel:

https://engelforscher.com/index.php/tango/tango-gestern

Jeden Sonntag veranstaltet Dõna Martina eine Milonga. Es ist gut, einen Kurs zu besuchen, sagt sie, aber das Tangotanzen lerne man nur auf der Piste. Dabei sei es wichtig, den Tanzpartner zu tauschen. Im Standardtanz seien die Bewegungsmuster vorgegeben, im Tango werden sie in jeder Begegnung neu entworfen. Tango sei Berührung. Nur wer sich auf seinen Partner wirklich einlasse, erfahre diese Berührung.

Also besuchen wir eine Milonga. Undine schwebt über das Parkett und folgt mühelos den unterschiedlichen Führungsstilen ihrer Tanzpartner. Neben mir sitzt Nicole und versucht mich zu trösten. Sie sagt: „Schau’ einfach nicht hin!“ Wegschauen ist nicht meine Art. Lerne ich Tango tanzen, um die Augen vor der Wirklichkeit zu schließen? Ich bin eifersüchtig. Das sei am Anfang ganz normal, meint Nicole. Berührung solle der Seele gut tun, denke ich. Doch diese Berührung tut weh. Am besten sei es, sagt Nicole, wenn auch ich eine Frau zum Tanzen auffordere. Ich frage mich, ob sie von sich spricht. Nicole ist mir als Tänzerin überlegen, da traue ich mich nicht.

Die Rückfahrt in unser Haus am Waldrand dauert immer fünfzig Minuten. Dieses Mal fühlt sie sich sehr lang an. Ich verliere die Haltung, werfe Undine vor, sie habe zu eng getanzt, zu sehr gelächelt, habe mich vergessen. Ich spreche vom Liebesverrat. Der Liebesverrat ist das große Thema des Tango. Das wusste ich bereits, jetzt habe ich es erfahren. Der Tango spricht die Wahrheit. Bisher hatten wir ein glückliches und harmonisches Leben gehabt. Nun führt uns der Tango in eine ernste Krise.

„Das muss ich mir nicht antun!“, sagt Undine.

Recht hat sie. Was sollen wir tun? Aufhören oder Weitermachen?

„Führe du doch!“, sage ich.

„Aber dann musst du folgen“, antwortet sie.

Das Folgen stelle ich mir noch schwerer vor. Führen und Folgen: Warum, um alles in der Welt, beschäftigen wir uns mit einem Problem, dem heute kein Pädagoge, kein Politiker, kein Priester gewachsen scheint? Leben wir nicht in einem Zeitalter zerbrechender Ordnungen? Undine legt mir ihren Finger auf die Lippen. Wenn ich schweige, gebe sie mir noch eine Chance. Also meldet sie uns zur nächsten Kursstufe an.

Tango für Undine - 2. Kursstufe: Wir üben eine neue Figur und streiten uns mit zusammengebissenen Zähnen über die richtige Schrittfolge. Ich schaue mich um: Überall funkt und blitzt es. Dõna Martina kommt und hilft. Wir finden dennoch nicht die richtige Verbindung. Woran liegt es? Ich bin ratlos.

Wir nehmen eine Einzelstunde, um die Verbindung im Paar zu klären. Anschließend nehmen wir noch mehr Einzelstunden bei dem Lehrer einer anderen Tanzschule. Vielleicht kann sich nur ein Lehrer wirklich in die Nöte eines Mannes, der führen soll und nicht führen kann, einfühlen? Jasper heißt der Lehrer. Er selbst nennt sich „die Diva“.

Wenn ein Paar nicht so richtig in den Tanzfluss komme, weiß Jasper, müsse es an seiner Paarbeziehung arbeiten. Jasper hat in Amsterdam als Zen-Coach gearbeitet. Jasper und Jule geben Seminare für Paare in Beziehungskrisen. Aber so weit sind wir noch nicht.

„Unsere Paarbeziehung ist sogar wunderbar, wenn nicht der Tango wäre“, sage ich.

Jasper schaut mich skeptisch an und lächelnd überlegen. Ja, viele glaubten, ihre Beziehung sei harmonisch. Aber der Tango lüge nicht. Der Tango spreche die Wahrheit, immer und in jedem Augenblick.

Jasper und Jule waren ein Paar. Jetzt sind sie nur noch ein Tanzpaar, denn Jule tanzt mit Jasper, ist aber mit Diego befreundet. Diego ist Tangolehrer aus Buenos Aires und gibt Kurse für weit Fortgeschrittene in Berlin.

Also beleuchten wir die Paarbeziehung. Wir tanzen vor und Jasper beobachtet uns. Sein Urteil ist klar und entschieden: Bei mir stimme fast nichts - Haltung des Armes, Druck der Hand, Kopfhaltung, Torsion des Thorax.

„Wie kann das sein?“, frage ich erschüttert.

Jule meint, ich hätte mich bisher viel zu stark auf das Gehen konzentriert und dabei völlig verkrampft. Auch eröffne ich das Gehen durch einen Rückschritt. Sie schüttelt den Kopf: Wer lehre denn noch so etwas?

Liegt es an mir? Führe ich falsch? Liegt es an Undine? Vielleicht ist sie mehr Flamenca als Tanguera? Vielleicht will sie einfach nicht folgen? Als Lehrerin an einem Gymnasium ist sie das Führen gewohnt. Eine gesundes Maß an Führungskompetenz ist in ihrem Beruf geradezu überlebenswichtig. Vielleicht hat sie eine berufliche Deformation? Dergleichen denkt man in Momenten der Verzweiflung, hält aber den Mund. Als erfahrener Coach spürt Jasper, dass mich etwas umtreibt und mir an der Seele nagt. Er ermutigt mich, alles offen auszusprechen, denn nur so werde ich im Tango und im Leben weiterkommen.

Es gibt Probleme, die lassen sich nur durch einen Fachmann richtig beurteilen. Er wird auch die angemessenen Lösungswege finden. Das ist mir klar. Jasper nickt. Er nimmt Undine in die Arme und führt sie so elegant wie zügig durch die Übung und legt zum Abschluss einige Figuren hin, die wir noch nie gesehen haben.

„Wunderbar“, sagt Jasper zu Undine. „Es klappt wunderbar!“

Während die beiden über das Parkett schweben, hat mich Jule in den Arm genommen. Sie korrigiert meine Armstellung. Sie überprüft den Druck meiner linken Hand. Sie zeigt mir die richtige Torsion. Dann ist die Stunde beendet. Zum Tanzen bin ich nicht gekommen. Geduld, sagt Jasper, ich müsse Geduld haben und üben, üben, üben. Tango sei wie das Spielen eines Musikinstrumentes. Alles brauche seine Zeit. Aber nicht jeder könne eine Stradivari spielen, sagt Jule und lächelt wieder. Dieses Mal schaut sie in Richtung der Tür. Dort steht Diego, ihr Meister. Ich mag keine Argentinier. Aber ich halte den Mund.

„Musste Jasper dich vorführen?“, sage ich auf der Rückfahrt und ärgere mich über meine Eifersucht. Undine meint, es gebe nur zwei Lösungen für unser Führungsproblem: Entweder wir geben den Tango auf und haben zu Hause wieder friedliche und entspannte Abende oder ich begebe mich auf den Weg und werde selbst ein Meister. Ich entscheide mich für den Weg des Meisters. Wenn ich mich weiterentwickeln wolle, sagt Undine, dann müsse ich Erfahrungen sammeln. Wo sei dies besser möglich als in Berlin. Ich solle meinen Urfreund Hubert besuchen. Vielleicht können wir gemeinsam auf die Piste gehen?

Tango vor der Oper in Hannover (9. September 2021),

- Details

- Uwe Wolff

- Tango

- Zugriffe: 2826

Undine von der Lamme

und Virgina Arzuaga (Montevideo/Uruguay)

*

"Seine Mitschüler berichteten, dass er bei Festen gern tanzte.

Besonders Tango habe es ihm angetan,

bei dem die Tänzer allerdings sittsam Abstand voneinander hielten."

(Drobinski/Urban. Johannes Paul II. Der Papst, der aus dem Osten kam. Beck 2020. S. 27)

*

"Man könnte Gott auch betanzen;

ein schöner Tänzer könnte Gott ausdrücken."

Adrienne von Speyr. Exerzitien aus der Sicht des Himmels (1950)

*

"als ob es gälte,

die heilige Botschaft in einem einzigen Reigentanz

im gleichen Rhythmus dazustellen."

Dionysios von Areopagita. Kirchliche Hierarchie 429, 1A

*

„Me preguntas, amor mio, pequeña mia,

qué es el Tango…“ (1)

Horacio Ferrer

*

"Die Gnade tanzt."

Johannesakten

*

Ein Tango weht durch die geöffneten Fenster und schwebt im Innenhof eines ehemaligen Klosters. Das lange Pfingstwochenende hat Tänzer aus ganz Deutschland ins Berliner Umland gelockt. Wir sind aus Bad Salzdetfurth angereist. Der kleine Kurort liegt im Bistum Hildesheim. Für den Mariendom mit seinem berühmten tausendjährigen Rosenstock ließ Bernward, ein Reichsbischof unter den Ottonen und Künstler, zwei Bronzegüsse anfertigen, die heute wie der Tango zum Weltkulturerbe gehören. Auf einer Säule hat er biblische Szenen dargestellt, darunter die Tänzerin Salome (2). Sie wurde im 20. Jahrhundert zum Inbegriff der femme fatal. Als Lohn für ihre Kunst forderte sie von König Herodes den Kopf Johannes des Täufers. Deutlicher kann man die Gefahren tänzerischer Enthemmung nicht ins Bild setzen. Viele Menschen verbinden mit dem Tango den zügellosen Tanz der Salome. Dabei verwechseln sie den sogenannten Bühnentango mit akrobatischen Figuren und lasziven Posen mit dem Tango Argentino. Wie Zen oder Qigong ist der Tango ein Weg zu mehr Achtsamkeit. Deshalb gibt es zunehmend Angebote (3), in denen Meditation, Körperarbeit und Tango miteinander kombiniert werden. In Klöstern, Kirchen und auf den Kirchentagen werden neue Gottesdienstformen (4) mit Tango erprobt.

Seit acht Jahren tanzen Undine und ich. Viel Zeit habe ich gebraucht, um beim Tango anzukommen. Denn wie jeder geistliche Weg, so verlangt auch die Körperarbeit Ausdauer, Geduld und Frustrationstoleranz. Ein Leben ohne Tango ist möglich, gewiss auch sinnvoll. Aber nicht mehr für uns. Doch will ich nicht behaupten, der Tango sei in seinem Ursprung ein geistlicher Tanz. Aber er enthält diese pfingstliche Dimension. Meinem alten Freund Pater Franz OFM riss vor kurzem der Geduldsfaden: Ob mir aufgefallen sei, dass ich in fast jeder Mail vom Tango berichte? Alle ungezügelte Begeisterung birgt die Gefahr der Monomanie und Proselytenmacherei. Menschen, die nur ein Thema kennen, nerven. Der Tango braucht keine Missionare. Viel zu mühsam und streng ist sein Exerzitium, dass es Sinn machte, jemanden zu überreden, diesen Übungsweg zu gehen. Wie überall, trennt sich auch hier spätestens nach einem Jahr die Spreu vom Weizen. Der Tango ist eine Berufung. Sie wird geschenkt. Der Weg aber zu einer erfüllten Erfahrung ist weit.

In den zurückliegenden Jahrzehnten hatten Pater Franz und ich viele Franziskanerklöster besucht und an den Stundengebeten teilgenommen. In Assisi, auf dem La Verna, im Prager Kloster, im Kloster Engelberg und im Kloster St. Anna war mir die katholische Welt vertraut geworden. Ich liebte die Welt der Engel, Heiligen, die Muttergottes und nahm regelmäßig am Messopfer teil. Die mögliche Konversion zum Katholizismus war das Thema unserer Korrespondenz. Über meine Verknüpfung von Tango und Liturgie konnte der treue Freund nur verständnislos das ergraute Haupt schütteln. Er ließ auch das Beispiel des argentinischen Papstes nicht gelten, sondern dachte wahrscheinlich an den Tanz der Salome und jene alten Stummfilme, in denen Rudolfo Valentino (5) in einer Kaschemme unter Zechern und blauen Engeln Tango tanzt. Die Historiker (6) des Tangos sind nicht unschuldig an diesem Bild. Immer wieder wird der Ursprung des Tangos in den Rotlichtvierteln von Buenes Aires behauptet. Auch der Tangoroman (7) und Anthologien mit Tangotexten (8) bedienen dieses Klischee.

Der Ursprung des Tangos ist ebenso ungeklärt wie die Bedeutung des Namens. So fühle ich mich frei für eine andere Legende vom Ursprung des Tangos, die ich eines Tages erzählen werde. Der vollständige Name, den die Gründer der Stadt Buenos Aires gaben, lautet: „Santa Maria del Buen Ayre" - „Heilige Maria der guten Luft“. Der Tango verleiht der Seele Flügel und schenkt ihr wieder Kraft zum Durchatmen. Das galt für die Einwanderer in Argentinien und gilt heute. Tango schenkt das Glück der Bewegung und der Begegnung. In Buenos Aires wurde er das erste Mal in der „Stadt der Heiligen Maria der guten Luft“ getanzt. Das geschah gewiss nicht wissentlich.

In der Tangoliteratur wird zu viel von Sinnlichkeit, Leidenschaft und Raserei gesprochen. Ich suche im Tango jene Innigkeit, die ich verspüre, wenn ich mein jüngstes Enkelkind im Arm wiege. Hingabe und Liebe in höchster Reinheit. Sie will dem anderen Menschen nur Gutes und denkt von ihm her zur gemeinsamen Mitte.

Als Übungsweg ist der Tango zuerst ein asketischer Tanz. Er verlangt hohe Präsenz und Konzentration auf die Bewegung im Spiel von Führen und Folgen. Auf den Tischen im ehemaligen Kloster stehen deshalb Flaschen mit Mineralwasser. Getanzt wird im alten Speisesaal. Der schöne Holzfußboden ist gerade biologisch dynamisch erneuert worden. Wegen möglicher Fleckenbildung auf dem Parkett hat der Hausherr das Rotweintrinken verboten. Alkohol mag zum Hotten stimulieren. Im Kloster wird der Grauburger erst gegen Ende der Milonga getrunken. Rekreation heißt die Zeit der gemeinschaftlichen Erholung und des Austausches im Kloster. Wer ins Kloster auf Zeit geht, hofft auf das Gespräch mit Gleichgesinnten. Das gilt auch für unsere pfingstliche Begegnung. Sie bietet für vier Tage einen Ort der Konzentration auf das Wesentliche. Tangueros und Tangueras reden nicht, sondern tanzen. Wenn sie nicht tanzen, reden sie am liebsten von eigenen Tanzerfahrungen: Die ersten Schritte, die lange Zeit der Anfechtung und des Zweifels an der eigenen Berufung, Streit mit dem Partner, erste Erfolge und erstes Wohlgefühl, neue Enttäuschungen, auch Berührungsängste mit dem ersten fremden Tanzpartner. Das Glück des Gelingens.

Wie jedes Geheimnis, so entzieht sich auch der Tango bis zu einer gewissen Grenze der Sagbarkeit. Kann ein Blinder von der Farbe sprechen? Der Tango ist eine Erfahrung, die mich an meine Klosteraufenthalte erinnerte. Ein katholischer Priester und Mönch macht nicht einfach Urlaub. Er wohnt in einem Kloster und verbringt auch seine Urlaubstage in der Regel in einem Gastkloster. Er kennt die Orte, wo gebetet wird, und als Priester muss und will er jeden Tag die Messe lesen. Dies ist kein Zwang, sondern ein tiefes Bedürfnis und eine Übung, so selbstverständlich wie das ruhige, gleichmäßige Atmen. Liturgie ist Spiel, hatte Romano Guardini betont:

„Vor Gott ein Spiel zu treiben, ein Werk der Kunst – nicht zu schaffen, sondern zu sein, das ist das innerste Wesen der Liturgie. Daher auch die erhabene Mischung von tiefem Ernst und göttlicher Heiterkeit in ihr.“ (9)

In einer Seitenkapelle von Santa Maria delli Angeli zelebrierte Pater Franz jeden Morgen die katholische Messe, während ich die Liturgie der Gemeinde vertrat. Eine ähnliche Vertrautheit des Rituals, des Gleichmaßes und der Schönheit fand ich im Tango wieder. Tango und Liturgie teilen den Charakter des Spiels. „Ordnung, Spannung, Bewegung, Feierlichkeit und Begeisterung“, so der Kulturwissenschaftler Johann Huizinga, sind Merkmale des Spiels. Dazu komme „eine Vorstellung vom Leben“. In ihr „findet das Gefühl des Eingebettetseins des Menschen im Kosmos seinen ersten, höchsten und heiligsten Ausdruck.“ (10) Der Tanz ist die schönste Ausdrucksform des „Homo ludens“ meint der Jesuit Hugo Rahner und betont daher in seiner „Theologia ludens“:

„Alles Spiel ist irgendwo am Grunde seines Wesen ein Tanz, ein Reigen um die Wahrheit. Immer war das sakrale Spiel ein Tanzspiel. Denn in der Rhythmik des Körpers und der Töne vereinen sich alle Möglichkeiten, in sichtbarer Leiblichkeit das auszusprechen, was der Geist meint und ersehnt, und zugleich auch, es keusch zu verhüllen und zu schützen.“ (11)

Tangotänzer sprechen sich mit dem Vornamen an und begrüßen sich mit einem Kuss auf beide Wangen. Nachnahme, Stand und Beruf sind in der Regel unbekannt. Was einer in der Welt darstellt, spielt im Mysterium der Begegnung des Tangos keine Rolle.

Tango ein Stufenweg, auf dem jeder Lehrer seine eigenen Akzente setzt. Anders kann es nicht sein. Wie bei jeder meditativen oder spirituellen Übung so spielt auch beim Tango die Verortung des Lehrenden eine gewichtige Rolle. Der Lehrer prägt. Er vertritt eine Schule. Das setzt den Mut zur didaktischen Reduktion voraus. Wie jeder Lehrer, so muss auch der Tangolehrer eine pädagogische Berufung haben. Gute Lehrer sind daher sehr selten. Wir haben Glück gehabt. Die wichtigste Tugend eines Lehrers ist nicht allein die didaktische Kompetenz und ein weit gefächertes Repertoire an Methoden, sondern vor allen Dingen die Gabe zu fördern, ohne zu überfordern. Noch mehr aber muss der Lehrer die Kunst der Binnendifferenzierung beherrschen: Jeder Tänzer folgt seinem eigenen Weg, befindet sich auf einer persönlichen Entwicklungsstufe. Sie will erkannt und achtsam entwickelt werden. Das geht nicht ohne Humor und Gelassenheit. Der Lehrer muss genau hinsehen können. Das Gelingen oder Misslingen einer Bewegung hängt oft an kaum sichtbaren Nuancen der Bewegung. Noch wichtiger aber als die Kunst der Wahrnehmung ist die Kunst des Schweigens. Der wahre Lehrer sieht Fehler und Grenzen, aber er wird sie nicht immer benennen. Alles braucht seine Zeit. Und keine Tanzpädagogik kann vorwegnehmen, was erst der lange Übungsweg schenken wird.

Auch für den Tango gilt das Wort der Kirchenlehrerin Teresa von Avila: „Die Geduld erreicht alles!“ - „La paciencia todo lo alcanza.“ (12) Geduld und Achtsamkeit sind Schlüsselbegriffe für den Tango. Denn anders als im Flamenco, den Teresa „nach ihrer Rückkehr aus einem visionären Zustand zu tanzen begann (...) und nach kastilianischer Art mit Kastagnetten begleitete“ (13), verlangt der Tango nicht nur ein hohes Bewusstsein vom eigenen Körper und seinen Bewegungen. Tango ist ein Paartanz in freier Improvisation. Die grundlegende Voraussetzung für sein Gelingen ist das Bewusstsein von den Folgen einer Bewegung. Im Gegensatz zu klassischen Standardtänzen werden keine festen Figurenfolgen getanzt. Daher muss der Führende immer ganz in der Bewegung des Folgenden sein. Tango setzt eine hohe empathische Kompetenz voraus. Deshalb wird Tango gerne mit einem Gespräch verglichen. Wie jeder gelingende Dialog weist er über sich hinaus auf ein Grundprinzip.

Tango ist Begegnung. Ihre Intensität ist von vielen Faktoren abhängig. Der Tagesform und der Stimmung. Dem Körperbewusstsein. Der Erfahrung. Es sind nicht die komplizierten Schritte, Drehungen und Figuren, die den Tango zu einer Erfahrung machen, obwohl sie bei sicherer Beherrschung viel Freude schenken. Der Tango wird zu einer Begegnung, wenn es den Tanzenden gelingt, ganz bei sich und zugleich bei dem anderen zu sein, sodass aus zwei Menschen für einen Moment ein Leib wird. Der Tango ist die Erfahrung des Mysteriums der Schöpfung, der Einswerdung von Mann und Frau.

„Ich in dir,

du in mir,

lass’ mich ganz verschwinden,

dich nur sehen nur finden.“

(EG 165.5/GL 387.5)

Dieses mystische Einssein wird nicht in jedem Tanz und mit jedem Partner erfahrbar, aber sie bildet die Mitte des Tangos. Sie ist ein Geschenk. Ein Ereignis. Ein Wunder. Deshalb weist sie über sich hinaus in eine andere Dimension. Man kann Tango tanzen, ohne seine spirituelle Erotik wahrzunehmen oder auch nur wahrnehmen zu wollen. Jeder geistliche und körperliche Weg hat unterschiedliche Tiefendimensionen. Sie werden auch im Tango verschieden erlebt und erfahren. Der Tango macht ein Geheimnis sichtbar, ohne es zu enthüllen. In der gemeinsamen Bewegung kann eine tiefe Begegnung stattfinden. Sie liegt jenseits der Worte, will auch gar nicht beschrieben oder benannt werden. Hier berührt der Tango eine alte Tradition, die vom Reigentanz der Miriam nach dem Schilfmeerwunder, von Davids Tanz vor der Bundeslade, den Mysterientänzen im alten Griechenland, den Liedern Rumis und den Tänzen der Derwische bis zu den liturgischen Reformen Odo Casels reicht. Tango ist die Erfahrung der Sichtbarwerdung des Unsichtbaren. In der Bewegung und Begegnung zweier Menschen kann sich das Pfingstwunder wiederholen. Der Geist wird Leib, und alles Leibliche öffnet sich ins Geistliche – vielleicht bis in den Chor tanzender Engel.

Die gemeinsamen Mahlzeiten in unserem Kloster bieten Zeit für persönliche Gespräche. Auch hier geht es wie beim Tanz um das Substantielle, das Prägende, das Wesentliche. Die Seminarteilnehmer befinden sich im reifen Alter der Generation 50plus. Meine Frau ist mit 44 Jahren die jüngste Tanguera. Zum Tango im Kloster treffen sich 18 Paare. Sie haben die Mitte des Lebens überschritten und sind erfahren im Umgang mit sich selbst und anderen Menschen in Familie und Beruf. Dies schließt Erfahrungen der Umkehr und des Neubeginns mit ein. Tangotänzer haben den Labyrinthweg des Lebens in seinen vielen Facetten durchschritten und sind an manchen Grenzerfahrungen gereift. Deshalb gehen sie feinfühlig und achtsam miteinander um.

Die Texte der Tangolieder erzählen von diesen Erfahrungen, den Freuden und den Leiden des Lebens. In ihnen hat alles Raum, was zum menschlichen Leben gehört. In der Regel kennt der Tänzer den spanischen Text nicht. Die großen Dichter des Tangos sind ihm unbekannt. Wovon der Tango spricht und singt, hat er selbst erfahren und spürt es durch die Melodie hindurch. Die Patina der alten Schelllackplatten aus den Dreißiger und Vierziger Jahren trägt entscheidend zur Aura der Musik bei. Zum Glück hat sie keine Digitalisierung aufheben können. Niemand bleibt auf seinem Platz oder verharrt im Gespräch, wenn Francisco Canaros Interpretation von „Poema“ (1935) gespielt wird.

Der Tango ist ein Kind der Melancholie. Man braucht die Texte nicht zu verstehen, um dies unmittelbar zu spüren. Melancholie ist eine Gestimmheit der Seele. Ihre Grundmelodie sollte nicht mit der Krankheit der Depression verwechselt werden. Melancholie ist die Reaktion auf die Erfahrung höchsten Glücks, die Erfahrung des Einsseins, in dem kein Mensch auf Dauer bleiben kann, solange er auf Erden lebt. Der Melancholiker hat die Mitte des Lebens erfahren. Wie die Braut im Hohenlied Salomons sucht die Melancholia den Geliebten, um die Erfahrung der Einheit zu wiederholen: „Siehe, er kommt tanzend von den Bergen, hintanzend über die Hügel.“ (Hoheslied 2.8) Kein Wort taucht daher in den Liedern häufiger auf, als das Herz („Corazón“) oder die Seele („alma“). Um diese Mitte kreist die innere und äußere Bewegung beim Tango. Berühmte Titel wie „Alma mia“, „Amor y tango“, „Desde el alma“, „Alma de bandoneón“ verweisen auf das Herz als Ort der Begegnung, die jeder Tangotänzer sucht.

Melancholie ist eine große kulturelle und religiöse Energie. Die Tangolieder aus dem Herzen sind verwandelte Schwermut. Wie die hebräischen Psalmen umfassen sie das ganze Leben: Sie sind Lob, Klage, Trauer, Aufschrei, Empörung, Bitte und Gebet. „Mein Gott, warum hast du mich verlassen!“ (PS 22.2) Das berühmte Zitat aus dem Klagepsalm kehrt in unzähligen Variationen in den Tangoliedern wieder. Vordergründig geht es um Treue und Untreue, Zweisamkeit und Einsamkeit, Verlassenwerden und Wiederfinden. Dahinter aber leuchtet das Drama der Seele zwischen Gottesfindung und Gottesfinsternis auf. Text und Tanz korrespondieren im Tango kontrapunktisch. Das gibt dem Tango den Tiefgang und Realismus. Er verschweigt nichts. Er hat das gesamte Drama des Lebens im Blick. Aber durch die Bewegung verwandelt er es in Herrlichkeit und Schönheit:

„Komm, lieb mich so, verrückt, verrückt, verrückt,

öffne dich der Liebe, denn wir werden den tragischen, total

verrückten Versuch unternehmen, wieder zu leben, komm,

flieg“ (14)

So heißt es in der „Ballade für einen Verrückten“ („Balada para un loco“) von Horacio Ferrer (1933-2014). Der Verrückte ist kein psychisch kranker Mensch, sondern der Narr im Widerspruch zu seiner Zeit. Trotz aller dunklen Erfahrungen bleibt er Idealist. Von der therapeutischen Erfahrung wissen viele Tangueros und Tangeruas zu berichten. Die Verwandlung des Lebens mit allen seinen Anfechtungen führt zu einer Versöhnung mit sich selbst, dem anderen Menschen, der Vergangenheit, dem Erlebten und Erlittenen. Wie jede Tiefenerfahrung enthält sie aber auch ein spirituelles Potential. Alle Verwandlung und Versöhnung zielt auf einen letzten Punkt. Horacio Ferrer deutet ihn in seiner Ballade mit dem Verweis auf die Welt der Engel an:

„Und ein Engel und ein Soldat und ein kleines Mädchen

führen uns einen Walzer vor.“ (15)

Der Tag im Kloster folgt einem Rhythmus. Am Vormittag und Nachmittag werden Trainingseinheiten für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten. Abends findet die Milonga statt. Vor ihrem Beginn ziehen wir uns auf unser Zimmer zurück. Wir wohnen zusammen mit Tobit, unserem Hund. Da wir zu Hause regelmäßig tanzen, sind ihm die Tangoklänge vertraut. So können wir Tobit zur Milonga oder zum Training mitnehmen, weil er in völliger Entspannung und wahrhafter Gelassenheit auf seinem Deckchen verharrt, während wir uns vor ihm im Kreise bewegen.

Nun ruhe ich auf meinem schmalen Bett und schaue auf ein Bild von Anibal Troilo und seinen Hund. Ricardo, der Holländer, hatte mir das Photo geschenkt. Katzen, Hunde, Papageien und ihren tanzenden Menschen: Auch dieses Kapitel des Tangos ist noch nicht geschrieben worden. Durch die geöffneten Fenster dringt das Abendläuten vom Kirchturm. Noch nie habe ich einen Glockenklang in dieser Intensität wahrgenommen. 15 Minuten dauert das Spiel. Das entspricht der Länge einer Tanda. Die Glocken laden nicht nur zum Gebet. Sie sind ein Gebet wie der Tango. Aber das ist ein Geheimnis. Man muss es nicht teilen und schon gar nicht verbreiten. Es ist ja bereits alles gesagt worden und wartet auf Entdeckung. So erklärt Horacio Ferrer in seinem Psalm „Liebeserklärung an den Tango“ den Tango zum Symbol für ein Leben, das Gott in allen Dingen erfährt und feiert. Tango ist die Erfahrung einer schöpferischen Kraft. Ein Pfingsten, das nie enden wird. Wir haben die Fülle des Lebens gespürt und fahren beschwingt und beflügelt nach Bad Salzdetfurth zurück:

„Und Tango ist die bescheidene Hausmesse,

die meine Mutter

auf dem Haufen der sauberen Wäsche hielt,

die sie durch die Stimme ihres Herzens

noch weißer machte.

Ich glaube, dass es Tango war,

als wir uns umarmten,

ohne zu wissen, ob es das letzte Mal war.

Und Tango ist die Melancholie

der Alten, die auf den Plätzen

die Seiten ihres Lebens aufblättern.

Und Tango ist die Morgenröte,

jedoch von Geistern schwer geplagt.

Und Tango ist ein schrilles Hupkonzert

bei Sonnenuntergang, wenn du mich nicht findest

und nicht aufhörst, mich zu suchen, meine Liebste.

Tango ist etwas, das die Nacht vor sich hin pfeift

und in keinem Repertoire vorkommt.

und Tango ist der Tanz,

der seinen letzten Atemzug machen wird

mit der letzten Galanterie.

Und ich glaube, dass Tango

jede Andeutung eines Wiegenliedes

am Jüngsten Tag ist.

Aber jetzt, wo dein angebetetes Gesicht

zu einer Rose der Erinnerung wird,

weiß es nur eins sicher – dass Tango

ist, wie wenn man sagt: ich liebe dich, ich liebe dich,

meine Geliebte,

mein Gott, wie ich dich liebe,

ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich.

Amada mia,

pero, por Dios, cómo te amo,

te amo, te amo, te amo.“ (16)

Für Undine: Para siempre!

(1) Horacio Ferrer. Liebeserklärung an den Tango. In: Christian Sauter. Mit dem Tango im Herzen. Nicolaische Verlagsanstalt. Berlin 2004. S. 165.

(2) Eine Abbildung der Salome findet sich hier: www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/EOA7JANERM2P2M2J7KQVD6IEI5BNA25P

(3) Tangoseminare mit Zen bieten an: Tine und Hendrik Weiß (www. raspberryhill.eu). Tangoseminare mit Qigong veranstaltet Gerrit Schüler (www.in-tango-veritas.de).

(4) Der Diakon Manfred Büsing (http://www.kirchentanz.de/personen/buesing.htm) feiert regelmässig Tangogottesdienste (www.youtube.com/watch?v=PhNImzx9eIs).

(5) www.youtube.com/watch?v=RKQ06jtaYvk

(6) Populäre Darstellungen in deutscher Sprache: Arne Birkenstock/Helena Rüegg. Tango. Geschichte und Geschichten. DZV. München 1999. Simon Collier. Tango – Mehr als ein Tanz. Heyne Verlag. München1995. Dieter Reichardt. Tango – Verweigerung und Trauer. Suhrkamp Verlag. Frankfurt a.M. 1984. Horacio Salas. Tango – Sehnsucht, die man tanzen kann. C. BertelmannMünchen 2010. Ralf Sartori/Petra Steidl. Tango – Die einende Kraft des tanzenden Eros. Bastei-Lübbe. Bergisch Gladbach 2001.

(7) Vgl. dazu den Roman von Wolfram Fleischhauer. Drei Minuten mit der Wirklichkeit. Knaur Verlag. München 2001. S. 84ff.

(8) Zum Beispiel: Christoph Richter/Dieter Reichardt. Tango. Ausgewählte Lieder. LitArt Verlag. Weimar 2004.

(9) Romano Guardini. Vom Geist der Liturgie. Herder Verlag. Freiburg 1922. S. 67. Zum Mysterium der Liturgie vgl.: Odo Casel. Das christliche Kultmysterium. Friedrich Pustet Verlag. Regensburg 1935 (2. Auflage). S. 72: „Die heutige Menschheit, die des naturwissenschaftlichen Rationalismus leid ist und sich wieder nach Symbolen des Göttlichen sehnt, könnte sie dort finden, wo sie nie verlorengegangen sind, in der heiligen Kirche Christi, wo das Christusmysterium vom wahren Gott kündet und zu ihm führt. Die Gläubigen der Kirche selbst aber müssen zuerst und wieder ihren eigenen Reichtum erkennen, ihn vom Roste des Vergessens reinigen und ihn wieder im Strahle der Liebe und Erkenntnis aufleuchten lassen, damit sie auch der Welt wieder die allein wahren und heilbringenden Mysterien zeigen können.“ Grundlegend für den liturgischen Tanz ist: Maria-Gabriele Wosien. Tanz als Gebet. Feiert Gottes Namen beim Reigen. Veritas Verlag. Linz 1995.

(10) Johann Huizinga. Homo Ludens. Versuch einer Bestimmung des Spielelementes der Kultur. Akademische Verlagsanstalt. Amsterdam 1939. S. 29. Vgl. auch S. 265: „Man kann im vollsten Sinne des Wortes sagen, daß der Tanz selbst Spiel ist, ja, daß er eine der reinsten und vollkommensten Formen des Spieles bildet.“

(11) Hugo Rahner. Der spielende Mensch. Johannes Verlag. Einsiedeln 1952. S. 59 (Kapitel: Das himmlische Tanzspiel).

(12) Teresa von Avila. Gedanken zum Hohenlied, Gedichte und kleinere Schriften. Übersetzt von Ulrich Dobhan OCD/Elisabeth Peeters OCD. Herder Verlag. Freiburg 2004. S. 344.

(13) Ernst Benz. Meditation, Musik und Tanz. Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Mainz 1976. S. 25.

(14) Horacio Ferrer. Ballade für einen Verrückten. In: Christian Sauter. Mit dem Tango im Herzen. S. 163.

(15) Ibidem. Dazu: John Hennig. Communicatio angelica. Von der Gemeinschaft der Engel als Vorbild für die Menschen. In: Liturgie gestern und heute. Maria Laach 1989. S. 529-539. Reinhold Hammerstein. Die Musik der Engel. Francke Verlag. Bern 1962. S. 48ff.