- Details

- Uwe Wolff

- Hans Blumenberg

- Zugriffe: 89

- Details

- Uwe Wolff

- Hans Blumenberg

- Zugriffe: 6065

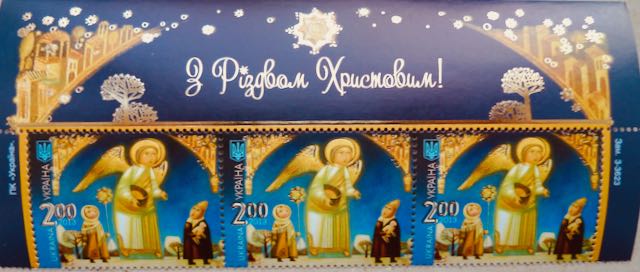

Über dem Himmel von Kiew wollen die eingeschlossenen Bewohner in den Wolkenformationen Engel erkannt haben. So berichtet Swajatoslaw Schwetschuk (*1970), Erzbischof der griechisch-katholischen Kirche, in einer Videobotschaft:

„Wir sehen heute,

dass der Erzengel Michael zusammen mit der ganzen himmlischen Heerschar

für die Ukraine kämpft.

So viele Menschen aus der ganzen Ukraine wenden sich an mich und sagen,

dass sie leuchtende Engel über dem Land der Ukraine gesehen haben.“

*

Die Briefmarke zeigt die wundertätige Ikone der Gottesmutter von Swjatohirsk/Oblast Donezk

(Свято-Успенська Святогірська Лавра/Swjato-Uspenska Swjatohirska Lawra).

Das Kloster wurde 1922 durch Kommunisten aufgehoben und als Erholungsheim genutzt.

1992 wurde es wieder eröffnet. Es gehört zur ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats.

Die russische Luftwaffe bombardierte das Heiligum am 12. März 2022.

Bischof Schewtschuk beendete seine Videobotschaft mit dem Gebet:

„Heute beten wir:

O Erzengel Michael und alle Mächte des Himmels,

kämpft für die Ukraine!

Stürze den Teufel,

der uns angreift und tötet,

der Verwüstung und Tod bringt!“

- Details

- Uwe Wolff

- Hans Blumenberg

- Zugriffe: 5098

- Details

- Uwe Wolff

- Hans Blumenberg

- Zugriffe: 3029

Dlf: Zum 100. Geburtstag von Hans Blumenberg (13. Juli 2020)

Der ganz andere Philosoph

Hans Blumenberg gilt als der „bekannteste Unbekannte“ der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Er sei schwer zu lesen, weil er „gründlich nachgedacht“ habe, sagt der Schriftsteller Uwe Wolff. Dennoch könne Blumenberg „Geburtshelfer für das eigene Philosophieren“ sein, so Wolff im Dlf.

Andreas Main: Uwe Wolff bezeichnet sich selbst als Engelforscher. Er ist Kulturwissenschaftler und Schriftsteller. Und er ist Privatdozent am Institut für Literaturwissenschaft und literarisches Schreiben der Universität Hildesheim. Und dann ist er auch noch Theologe, evangelischer Theologe, allerdings mit einer starken Neigung auch zur katholischen Theologie. Oder sagen wir, sein interkonfessionelles Interesse ist ausgeprägt. Und so hat es ihn auch nicht gestört, dass der Philosoph Hans Blumenberg sein Lehrer wurde, ein sehr katholischer Lehrer. Hans Blumenberg, der bekannteste Unbekannte der jüngeren Philosophiegeschichte.

Auch mir fällt es schwer, gut einzuordnen, wie wichtig das Werk von Hans Blumenberg ist, wen es bis heute beeinflusst, was wir verpasst haben, die wir seine legendären Vorlesungen in Münster nicht gehört haben. Einordnen kann das aber Uwe Wolff. Blumenberg war für ihn ein väterlicher Freund und so hat er nun ein kleines Buch vorgelegt mit dem Titel „Der Schreibtisch des Philosophen: Erinnerungen an Hans Blumenberg“. Wir haben dieses Gespräch mit Uwe Wolff, der im niedersächsischen Bad Salzdetfurth lebt, in der vergangenen Woche aufgezeichnet und strahlen es aus am heutigen 100. Geburtstag von Hans Blumenberg. Guten Morgen, Uwe Wolff.

Uwe Wolff: Ja, guten Morgen.

Main: Herr Wolff, was schätzen Sie, Hans Blumenberg, wie viel Prozent unserer Hörerinnen und Hörer kennen ihn?

Wolff: Ich glaube, dass ganz wenige ihn kennen und noch weniger ihn gelesen haben. Dennoch geht der Name durch die Medien wie kein anderer Name eines zeitgenössischen Philosophen oder eines Philosophen der unmittelbaren Vergangenheit. Hans Blumenberg, ja, da hat es so einen regelrechten Hype, wie man neudeutsch sagt, gegeben. Das ist die große Frage für mich auch: Warum ist das so? Ein Philosoph, der doch sehr schwer zu lesen ist, weil er sehr gründlich nachdachte, der eine sehr ausgewählte Sprache hatte, die sich nicht jedem Leser sofort erschließt.

Warum ist gerade der heute in aller Munde? Vom Namen her, wie gesagt, nicht von der Erkenntnis des Werkes. Er ist jemand, der sich allen entzogen hat. Keine Kongresse von Philosophie. Er ist nicht ins Fernsehen gegangen. Er hat keine Radiointerviews gegeben. Er hat sich allein auf seine Berufung, sein Werk konzentriert. Und ich glaube, dieses so ganz andere Leben als unser Leben, wir führen ja alle ein öffentliches Leben, auch hier in diesem Moment, wo wir miteinander sprechen, wir haben auch Freude daran, in die Öffentlichkeit zu gehen. Hans Blumenberg war der ganz andere. Und ich glaube, das fasziniert uns.

Main: Sollten wir ihn lesen? Warum sollten wir mehr von ihm wissen?

Wolff: Weil in ihm sozusagen zum letzten Mal vielleicht in der Philosophie des Abendlandes das Ganze anklingt. Das Ganze, das heißt also die Geschichte unseres Menschseins, unseres Denkens, von Platon und Aristoteles, über das Mittelalter, bis in die Gegenwart. Wir leben ja in einer sehr schnelllebigen Zeit. Wir fragen immer: Was bringt mir das und was muss ich wissen? Was ist wichtig, unwichtig? Wir werden ja bestimmt durch das Internet. Wir werden bestimmt durch die Taktung der SMS. Hans Blumenberg war jemand mit einem ganz langen Atem, der gesagt hat: „Setz dich mal hin. Komm mal zur Ruhe. Lies mal. Lies nicht nur die Bestseller, die du heute überall angezeigt findest, sondern lies die großen Bücher, in denen der Mensch seinem eigenen Wesen, dem Geheimnis seiner Existenz nachgegangen ist.“ Deshalb muss man und darf man Hans Blumenberg mit sehr großem Gewinn lesen, weil er das Ganze, also unsere Geschichte, die Geschichte des Menschen im Blick hat.

Main: Die, die ihn erlebt haben in Münster oder andernorts, haben ihn, so wie Sie, geradezu verehrt, kann man wohl sagen. Was musste oder muss jemand mitbringen, um Blumenberg zu verstehen?

Wolff: Ja, das ist eine Frage, die Blumenberg selbst immer thematisiert hat in seiner berühmten Freitagsvorlesung im Saal 8 des Münsteraner Schlosses. Da waren sehr viele Zuhörende, vor allen Dingen Nicht-Studenten, also andere Professoren, Münsteraner Bürger, Kunststudentinnen. Und alle wollten Blumenberg hören, wenn er dann sprach über die großen Themen des Menschen und der abendländischen Geschichte. Und oftmals war das gar nicht so leicht, ihn zu verstehen. Und dann hob jemand, wie das in Vorlesungen ja üblich war und heute noch ist, den Finger und wollte eine Frage stellen. Und Blumenberg lenkte dann immer ab und sagte: „Bitte, wenn Sie eine Frage haben, stellen Sie sie mir schriftlich. Also, ich möchte jetzt im Fluss meines Erzählens bleiben. Und seien Sie nicht traurig, wenn Sie etwas nicht verstehen, sondern das Verstehen, das ereignet sich im Zuhören.“

Das heißt also, was muss jemand mitbringen, um Hans Blumenberg zu verstehen, damals als Zuhörender und heute als Lesender? Einfach Geduld. Und das ist etwas, was uns in der Gegenwart ja ganz fehlt. Wir wollen sofort konsumieren. Wir wollen kleine Häppchen präsentiert bekommen. Blumenberg war genau das Gegenteil. Er hat gesagt: „Hab doch die Geduld zuzuhören und erlebe doch, wie sich in dir das Wissen entwickelt und auch das Verstehen.“ Jetzt der Philosophie der großen Lebensfragen. Also: Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist die Liebe? Was ist der Schmerz? Was ist der Tod? Diese großen philosophischen Lebensfragen, sie lösen sich im Zuhören. Das war seine Botschaft und das war sozusagen auch die Voraussetzung, die die Zuhörenden mitbringen mussten, wenn sie Blumenberg verstehen wollten. Sitzen, warten, wie sich Verstehen ereignet. Und das war in der Tat etwas Unglaubliches, was wir in Münster erlebt haben ab 1975 bis 1985 – das sind die großen Münsteraner Jahre von Hans Blumenberg gewesen –, dass da wirklich Zuhörende waren. Und – jetzt kommt das Entscheidende – die nicht nur zuhörten, weil Blumenberg Tolles zu sagen hatte, sondern weil er, indem er erzählte, in den Menschen selbst, also uns Zuhörenden, sozusagen die eigene Fantasie, die eigene Lust auf Wissen, auf Schreiben, auf Gespräch freisetzte. Also, er war sozusagen ein Geburtshelfer für das eigene Philosophieren. Das war, glaube ich, das Besondere an ihm.

Main: Herr Wolff, Sie sind – ich habe es eben schon gesagt – Sie sind evangelischer Theologe. Blumenberg hatte als Philosoph, sagen wir mal flapsig, eine katholische Schlagseite. Was war das Katholische an ihm?

Wolff: Na ja, Hans Blumenberg war Katholik durch und durch. Er entstammte ja einem alten Hildesheimer Priestergeschlecht. Das waren Bauern und Priester. So war es ja früher üblich – heute noch im Münsterland –, dass also die großen Bauernfamilien nicht nur Landwirte hervorbrachten, sondern auch Gelehrte. Und aus so einem Geschlechte stammte Hans Blumenberg. Er wollte Priester werden. 1939, als er Abitur machte, stand auf seinem Abiturzeugnis: Hans Blumenberg möchte katholische Theologie studieren. Und das hat er auch gemacht. Er ist dann zu den Jesuiten, also dem strengsten akademischen Orden, nach Sankt Georgen gegangen und hat dort einige Semester Theologie studiert, um Priester zu werden. Und wurde dann, weil er eine jüdische Mutter hatte, vom Studium ausgeschlossen. Sonst wäre er ganz gewiss also Jesuit vielleicht, aber in jedem Falle Priester und Professor geworden.

Sein Schicksal führte dann dazu, dass er eben untertauchen musste im Dritten Reich. Er wurde geschützt durch einen berühmten Unternehmer in Lübeck. Das war Heinrich Dräger. Und als er dann die Zeit nach 1945 durchgestanden hatte, da verliebte er sich in eine Frau, die er dann heiratete, mit der er vier Kinder hatte. Und damit war sozusagen diese Priesterlaufbahn nicht mehr drin. Aber dieses Katholische, das blieb in ihm, also in seinen ganzen Fragen. Das merkte man sofort, wenn man die Vorlesungen hörte. Ich studierte ja – Sie haben es gesagt – evangelische Theologie. Und viele Theologen waren da. Und man hatte sofort das Gefühl, selbst, wenn man von Blumenberg noch nie was gehört hatte und den Mann noch gar nicht kannte, aber man spürte als junger Theologe sofort: Das ist einer, der ist in einer Wolle gewaschener Theologe. Zum Beispiel: Er sprach von der Schöpfung des Menschen. Er sprach von Fragen der Erlösung. Er sprach von Fragen der Vollendung der Welt. Er sprach von den Metaphern, den Symbolen, den Mythen, die wir brauchen, also, um das Geheimnis der Welt und das Geheimnis Gottes zu verstehen. Also, er war durch und durch ein christlicher, ein katholischer Denker.

Main: Uwe Wolff, evangelischer Theologe, Kulturwissenschaftler, Schriftsteller, Dozent an der Uni Hildesheim, in der Sendung „Tag für Tag – Aus Religion und Gesellschaft.“ Herr Wolff, jetzt stelle ich Ihnen eine blöde Frage, eine „Hätte-hätte-Frage“. Was hätte uns Blumenberg in Pandemie-Zeiten zu sagen? Was wäre sein Impuls in der Corona-Krise?

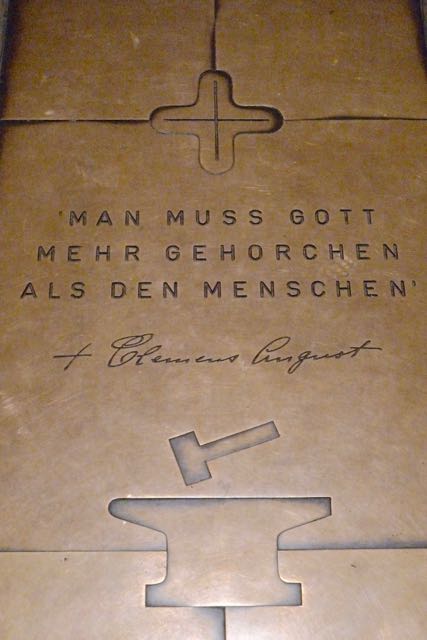

Wolff: Hans Blumenberg hat ja ein letztes Wort hinterlassen, und zwar in Form einer Briefmarke des Kardinals von Galen. Und der Spruch des Kardinals von Galen – Blumenberg war 1930 dabei, als Kardinal von Galen in Münster Bischof wurde – der Spruch des Kardinals von Galen lautet ja auf Latein: Nec laudbus nec timore. Weder durch Lob noch durch Angst, durch Furcht lasse ich mich irritieren. Und das wäre die Botschaft von Hans Blumenberg für diese Corona-Zeit: Seid vorsichtig. Seid nicht leichtsinnig, aber seid nicht zu optimistisch, seid auch nicht zu ängstlich. Lasst euch nicht irritieren, sondern geht euren Weg. Versteckt euch nicht. Versteckt euch nicht hinter eurer Angst, sondern geht euren Weg.

Das ist, glaube ich, das Zentrale für Blumenberg überhaupt, dieses Den-eigenen-Weg-gehen, die eigene Berufung spüren, das machen, was in uns angelegt ist. Und zwar nicht von uns aus oder durch Erziehung und Pädagogik, sondern von Gott her. Also, die anvertrauten Talente, denen nachzuspüren und die zu verwirklichen und dann keine Angst zu haben, aber auch durch Lob und Lobhudelei sich nicht irritieren zu lassen, sondern den eigenen Weg gehen, auch gerade in der Corona-Zeit.

Main: Der Schreibtisch des Philosophen, der steht ja bei Ihnen zu Hause. In der Form des Schreibtischs lebt Blumenberg für Sie weiter – und im Geiste auch. Was ist für Sie der zentrale Gedanke, wie er für Sie weiterlebt?

Wolff: Der zentrale Gedanke, den ich mit Hans Blumenberg verbinde, ist der der Freude und der Dankbarkeit. Und ich glaube, das ist das, was über Hans Blumenberg auch dann hinausweist. Wir alle haben Menschen gehabt, die uns begleitet haben. Und ich glaube, gerade dann, wir reden ja heute an einem Gedenktag, am 100. Geburtstag, den er nicht mal hat feiern dürfen, über Hans Blumenberg. Dieses Gedenken, was Menschen für uns geleistet haben – ich denke, das beginnt erst dann, wenn sie gestorben sind.

Natürlich sind wir auch zu Lebzeiten dankbar. Wir werden ja auch erzogen. Noch unsere Kinder und Enkelkinder werden erzogen, zu Muttertag oder zum Geburtstag des Vaters oder der Oma Geschenke zu bereiten. Aber das meine ich nicht. Ich meine diese tiefe Dankbarkeit, dass ein Mensch da war, der nicht nur an sich gedacht hat, sondern an uns auch. Und das andere auch – wir erleben das ja immer wieder, gerade, wenn wir Alte, Kranke, Sterbende begleiten oder dann eben auch über die Gestorbenen nachdenken. Wir merken plötzlich: Die sind eigentlich gar nicht tot. Die leben weiter. Ihr Bild vollendet sich in uns. Das ist ein ganz großes Geheimnis, dass das Bild eines Menschen sozusagen hinausstrahlt über den Tod.

Und das verbinde ich mit diesem Schreibtisch. Der ist für mich nicht nur natürlich eine wunderbare Erinnerung an einen Lehrer, den ich geliebt habe, sondern er ist für mich auch ein Symbol. Ein Symbol dafür, dass das Leben weitergeht, und dass das Bild eines Menschen sich sozusagen vollendet erst nach dem Tod.

Main: Ein dankbarer Uwe Wolff, evangelischer Theologe, Kulturwissenschaftler und Schriftsteller in Bad Salzdetfurth. Auch ich bin dankbar – für dieses Gespräch. Als kleines Dankeschön hier noch die bibliografischen Angaben. Uwe Wolff „Der Schreibtisch des Philosophen: Erinnerungen an Hans Blumenberg“. 136 Seiten, erschienen im Verlag Claudius, kosten 16 Euro. Uwe Wolff, danke, dass Sie Ihre Erinnerungen mit uns geteilt haben.

Wolff: Ja, ich habe zu danken.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.

Uwe Wolff: „Der Schreibtisch des Philosophen. Erinnerungen an Hans Blumenberg“ Claudius Verlag, München 2020, 136 Seiten, 16 Euro.

- Details

- Uwe Wolff

- Hans Blumenberg

- Zugriffe: 4008

Hier am Domplatz 23 hatte Hans Blumenberg sein Dienstzimmer.

Von seinem Fenster im ersten Stock (links) sah er den Münsteraner Paulusdom.

Über dem Eingang zum Philosophicum findet sich dieser Spruch:

"Per crucem ad lucem"

Im Ostchor des Münsteraner Domes:

Es gibt viele Weisen, den Ruhestand zu gestalten. Ein reif gewordener Herr kauft sich das neuste Reisemobil und juckelt an der Seite einer jugendlichen Mitvierzigerin durch Europa, ein anderer lernt Tango tanzen oder engagiert sich für den Schutz der Feldhamster. Hans Blumenberg hatte andere Pläne für die Restlebenszeit. Er entschied sich nach seiner Emeritierung (1985) für die Arbeit am Nachruhm. Dazu wählte er das Leben in strenger Klausur. Längst vergangen war die Zeit, da Hund und Kinder ihn vor die Haustür oder in den Garten locken konnten. Tot war der treue Colly Axel vom Bendeleck. Die Eisenbahnanlage, auf der Papa Blumenberg mit seinen Söhnen acht Züge gleichzeitig steuern konnte, war abgebaut. Die Kinder gingen ihre eigenen Wege. Nach und nach hatte Blumenberg ihre Zimmer okkupiert. Er bewohnte einen eigenen Trakt im Bungalow am Grünen Weg 30 von Altenberge. Das Städtchen liegt im platten Münsterland direkt neben der A1 und bietet noch immer wenig Ablenkung durch kulturelle Reize. Blumenberg war ein Bewohner der Randzonen.

In guten Zeiten hatte Blumenberg täglich bis zu 30 Seiten Text diktiert. Nun musste er ohne die Hilfe seiner Sekretärin Ute Vonnegut auskommen. Dennoch tippte er bis zu seinem Tod mit zwei Fingern so viele Briefe, Aufsätze und Bücher in die Schreibmaschine, dass die Beschäftigung von Jungforschern aus aller Welt auf lange Zeit gesichert ist. Im Lesesaal des Deutschen Literaturinstituts Marbach beugen sie sich über Karteikarten aus dem Nachlass des Philosophen. Zitieren darf nur, wer das nihil obstat der Rechteinhaberin bekommen hat. Seit Elisabeth Förster-Nietzsche haben fürsorgliche Schwestern, Töchter oder Dichterwitwen immer wieder versucht, die Wirkungsgeschichte eines Nachlasses zu steuern.

Kein Kino, kein Theater, keine Teilnahme an Symposien, kein Auftritt in einem philosophischen Quintett, keine Gutachtertätigkeit für Ministerien und Verlage, kein Ehrenvorsitz bei einer Hans-Blumenberg-Gesellschaft: Der Philosoph lebte wie Diogenes. Nur war seine Tonne wegen der vielen Bücher, die untergebracht werden mussten, wesentlich geräumiger. Besucher schätze er zum Leidwesen seiner Frau Ursula nicht. Auch ließ er sich von gelegentlichen Besuchen eines Kindes oder Enkelkindes nicht stören. Meistens verschlief er die Zeit, denn er war ein Nachtarbeiter wie Marcel Proust, dessen Roman „Die Suche nach der verlorenen Zeit“ er im Laufe seines Lebens vier mal gelesen hatte. Zum ersten Mal als Schüler in der Teil-Übersetzung von Walter Benjamin, später das vollständige Original in der Ausgabe der Bibliotheque de la Pleiades.

Der einzige Mensch, für den er sich selbst Dispens von der Klausur gewährte, war der jüngste Sohn und designierte Herausgeber seines Nachlasses. Tobias Blumenberg hat in einem Buch Rechenschaft von den nächtlichen Spaziergängen mit dem Vater abgelegt. Der Mann aus Altenberge war „Der Lesebegleiter“. Seine Leseerziehung folgte einer Didaktik der Unmittelbarkeit. Ihr hatte sich der ältere Bruder erfolgreich widersetzt. Lesen lernen soll ein Kind wie das Schwimmen - durch einen Sprung ins kalte Wasser. Passend zu dieser elementaren Pädagogik hatte der Vater seinem Sohn als erstes Leseerlebnis den Roman „Moby Dick“ von Herman Melville als eine Art anthropologischer Grundschule verordnet. Selbstverständlich nicht in einer kastrierten Jugendfassung. Auch als Lehrer war Blumenberg fest davon überzeugt, dass Studenten nicht alles verstehen können und auch nicht müssen. Ein guter Vortrag war für ihn unerschöpflich wie ein gutes Buch. In den Leselisten, die er geführt hat, findet sich neben dem Datum und der Bewertung im Notensystem von „sehr gut“ bis „mangelhaft“ auch eine Datierung der wiederholten Lektüre. Die vierte Lesung der „Recherche“ beendete er im Februar 1996 wenige Wochen vor seinem Tod. Auch Musik begleitete sein Leben bis zum letzten Atemzug, allen voran Bachs „Matthäuspassion“, die er über Jahrzehnte jeden Karfreitag hörte.

Nach dem Sommersemester 1985 hatte der Emeritus endgültig mit der Welt abgeschlossen. Nur Karthäuser wie der Heilige Bruno oder der Einsiedler Arno Schmidt lebten in ähnlicher Abgeschiedenheit. Aber Blumenberg wollte mit niemanden verglichen werden, weder mit dem Bargfelder Lästermaul noch dem Gründer der Grande Chartreuse. Er selbst scheute keine Vergleiche. So sprach er von den turbulenten Sechziger Jahren, die er in Gießen und Bochum erlebt hatte, als einer Zeit der Ochlokratie und der Wiederkehr erlittenen Terrors aus der Jugendzeit. Die Universität nannte er eine verrottete Institution, deformiert durch planlosen Reformeifer. Im besten Mannesalter war er 1970 auf den Münsteraner Lehrstuhl für Philosophie als Nachfolger von Joachim Ritter berufen worden. Hier in der bleiernen Zeit des deutschen Herbstes entstanden Werke geistigen Widerstandes wie „Arbeit am Mythos“ (1979) oder sein vielleicht schönstes Büchlein „Schiffbruch mit Zuschauer“ (1979) mit dem Pascal-Motto „Vous êtes embarqué“ („Ihr seid bereits eingeschifft“).

Curriculare Vorgaben haben Hans Blumenberg in der Auswahl seiner Themen nie irritiert. Das Lehrdeputat von sechs Semesterwochenstunden erfüllte er durch drei Vorlesungen, deren Themen sich bis zur Emeritierung nicht wiederholen. In der ersten Reihe des Hörsaales saß die akademische Jugend der späten Siebziger Jahre mit ihren Cassettenrekordern, allen voran Thomas Sternberg, der später das Zentralkomitee der deutschen Katholiken auf den synodalen Irrweg führen sollte.

Nur vereinzelt verirrten sich Hörerinnen in Blumenbergs Männerkolleg. Das Exzellenzcluster hatte eine unbeschreibliche Atmosphäre: den Zauber einer höheren Seinsmesse, eine Session für Eingeweihte und Liebhaber des kreativen Müßiggangs, die niemals nach der Prüfungsrelevanz der Vorlesung fragten. Wer ein Examen ablegen oder einen Titel erwerben wollte, war bei Blumenberg an der falschen Adresse.

Im Saal 8 des Münsteraner Barock-Schlosses erlebte seine Gemeinde die Genesis einer Philosophie der Nachdenklichkeit. Um dieses Glück der schöpferischen Aktes im Sprechen ging dem Lehrer. Blumenberg hatte Esprit und schöpfte aus dem Vollen. Deshalb waren seine Vorlesungen bei allen bildungsfähigen Hörern sehr beliebt. „hip“ oder „kultig“ würde man sie heute nennen. Blumenberg hätte gegen diese Wortwahl keinen Einwand erhoben. Einerseits war er Sprachpurist und ein Exorzist des Druckfehlerteufels, andererseits demonstrierte er gerne seine Kenntnis des neusten Sprachwandels. Die Wissenschaftsprosa seiner Bücher war frei von jenen Jargon wider den Zeitgeist, mit dem er in seiner Vorlesung die Lacher auf seiner Seite hatte. „Ich bin nicht Jesus!“, konnte er sagen. Mit spitzbübischem Lächeln kommentierte er die Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an Yehudi Menuhin (1979) „für besonders sanftes Geigespielen“. Als ein Zuhörer die Vorlesung vorzeitig verließ, rief ihm Blumenberg tröstend hinterher: „Gehen Sie nur. Mich langweilt die Vorlesung heute auch.“ An gendergerechter Sprache und Diversität, an Kinderunis mit Mütterbetreuung und Rechtschreibkursen für Erstsemester hätten er und seine Zuhörer boshafte Freude gehabt. Denn das Ziel aller Nachdenklichkeit ist die Konsensstörung. Auch hier erreichte Hans Blumenberg Meisterschaft. Das Heimsen von Wissenschaftspreisen und Ehrendoktortiteln überließ er andere Philosophen.

Heute in Zeiten der Bildungsinflation besuchen 57 % eines Jahrgangs die Universität. Mitte der Fünfziger Jahre waren es 3 %, doch auch sie stöhnten bereits über ein Lernniveau, das im Rahmen der vorgegeben Zeit nicht zu bewältigen sei. Der junge Philosophielehrer Hans Blumenberg war an der Universität Kiel auch für die Ausbildung angehender Gymnasiallehrer zuständig. Er reagierte auf die Klagen mit einem Feuilleton, das er unter dem Pseudonym seines Hundes Axel Colly schrieb.

„Der Student in Zeitnot“ erschien in den Düsseldorfer Nachrichten (12. Juni 1954). Studenten geraten bei ihrem Studium in Zeitnot, sagt Axel Colly, weil sie einfach zu viel Zeit haben und folglich im Studium zu viel herumdaddeln. Die Zeitnot des Studenten sei „die Kehrseite einer zeitverschleudernden, zutiefst ‚zerstreuenden‘ Lebensform. Es ist eine alltägliche Erfahrung, daß das Geheimnis der seltenen Menschen, die immer Zeit zu haben scheinen, in der Fähigkeit zur Konzentration liegt. Der heutige Student muß so auffallend viel arbeiten, weil es ihm an dieser Fähigkeit fehlt.“ Dann lobt Axel Colly das Prüfungswesen: „Das Examen ist ein einzigartiger Faktor der Konzentration: ein oder zweimal im Studium sich ganz ‚zusammennehmen‘ zu müssen, auf Ausflüchte und Vorwände verzichten, Vermögen und Ausdruck in ein genaues Verhältnis zu zwingen - das ist doch ein Modell entscheidender Situationen des Lebens selbst.“

Das deutsche Bildungswesen brauche keine „Reformhyänen“, sondern klare Leistungsanforderungen, an denen die Jugend Orientierung und echte Herausforderung finde. „Sachlichkeit, Blick für das real Gegebene, Übersicht über verfügbare Möglichkeiten, Voraussicht gegenüber großen Ansprüchen“, darauf komme es an.

Blumenberg war der letzte Lehrer seiner Art. Er entstammte keiner philosophischen Schule und hat keine Schule begründet. Von der Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster und der Philosophischen Fakultät erwartete er nichts. Deshalb hielt er auch keine Abschiedsvorlesung. Die Kollegen hatten es auch nicht anders erwartet. Sie wussten nichts über Hans Blumenberg und sahen in seinem zuweilen abweisenden Verhalten nicht den Selbstschutz einer verletzten Seele. Selbst für Blumenbergs Assistenten war seine Biographie von Geheimnissen umhüllt. Nur Karl-Heinz Gerschmann, ein jüdischer Konvertit, und die Sekretärin Ute Vonnegut standen ihm persönlich nahe. Mit Abschiedsszenen verband Blumenberg eine der größten Demütigungen seines Lebens. Er hatte die Reifeprüfung 1939 als bester Schüler in Schleswig-Holstein bestanden. Doch am Tag der Verleihung der Zeugnisse an der Nazi-Hochburg des Lübecker Katharineums weigerte sich der Schulleiter, dem Primus das Reifezeugnis auszuhändigen. Diesen Affront konnte Blumenberg der Schule und der Stadt nicht vergeben. Er blieb unversöhnt auch mit seiner eigenen Leidensgeschichte, von der er zwischen den Zeilen in seiner „Matthäuspassion“ (1988) erzählt. Als diese Identifikation mit dem Gekreuzigten erschien, trennte ihn nur noch ein Jahr vom erreichten Lebensalter seines Vaters Josef Carl Blumenberg (1880-1949). Der bald kommende 70. Geburtstag erfüllte ihn im Blick auf die Vollendbarkeit seines Lebenswerkes mit Sorge. Er wusste, dass er kein hohes Alter wie Ernst Jünger erreichen würde, und er spürte wohl auch die Vorboten des schweren Schlaganfalls, der ihn bald treffen sollte. So nutze er sehr bewusst die verbleibende Lebenszeit zu erhöhter Anstrengung bei spürbar abnehmender produktiver Kraft.

Er könne stolz auf seine Lebensleistung sein und es ruhiger angehen lassen, rieten alte Freunde und Wegbegleiter. Ihre gut gemeinten Vorschläge für altersgemäßes Freizeitverhalten, verärgerten Blumenberg. Er empfand sie als unsensibel und respektlos gegenüber seiner Lebensgeschichte als rassistisch ausgegrenzter und um viele Optionen betrogener hochbegabter Student der katholischen Theologie. Seine Generation hatte viele Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Mitschüler waren an den Fronten gefallen oder kamen an Leib und Seele schwer verwundet aus dem Krieg. Die meisten von ihnen konnten und wollten nicht über diese Traumatisierungen sprechen. So ging es auch Blumenberg. Er reagierte betroffen und wütend, wenn ehemalige Klassenkameraden behaupteten, andere hätten auch ein schweres Schicksal zu tragen gehabt. Lebensgeschichtliche Erfahrungen sind immer einmalig und unvergleichbar.

Im Totenkeller des Bischöflichen Gymnasiums Josephinum/Hildesheim

Hans Blumenberg entstammte einem alten Hildesheimer Geschlecht, das seit vielen Generationen Priester hervorgebracht hatte. Einige waren Mitglieder des Jesuitenordens. Der Vater handelte erfolgreich mit religiöser Kunst und hatte sich in der Lübecker Diaspora eine Existenz aufgebaut. Die Mutter, eine jüdische Konvertitin, übte den Beruf der Zahnarzthelferin aus. Hans Blumenberg war ihr erstes Kind. Ein jüngerer Bruder Rolf, genannt Hoffi, starb in jungen Jahren. Sein Tod hinterließ bei allen Familienmitgliedern einen bleibenden Schmerz und vielleicht auch Schuldgefühle. Der Vater wurde nun von herausragender Bedeutung für die Entwicklung des einzigen Kindes. Die Beziehung war fürsorglich und innig. Zugleich erkannte und förderte Josef Carl Blumenberg die vielfältigen Begabungen seines Erstgeborenen in jeder Weise durch gemeinsame Reisen in die Hildesheimer Heimat oder nach Italien. Er ließ die von seinem Sohn edierte Zeitschrift „Erdball und Weltall“ in einer Privatauflage drucken. Neben dieser geistigen Förderung stand eine gemeinsame Glaubenspraxis. Der junge Blumenberg war durch das strenge Exerzitium einer katholischen Grundschule mit allmorgendlicher Messe gegangen. Er diente über viele Jahre als Messdiener und engagierte sich in seiner Heimatgemeinde durch Vortragstätigkeit.

Als Blumenberg nach dem Abitur Priester werden und in den Orden der Jesuiten eintreten wollte, riet ihm der Vater, Deutschland zu verlassen und in Rom zu studieren. Ausweichen und Fliehen waren nicht seine Sache. Der Eliteschüler ging in die innere Emigration. Hier übte er sich im Widerstand durch reine Geistesmacht nach dem Vorbild des Pater Lampros aus Ernst Jüngers Parabel „Auf den Marmorklippen“ (1939). Eine Überlebenstechnik, die sein weiteres Leben bestimmen sollte. Von herausragender menschlicher Bedeutung wurde der Einfluß seines ehemaligen Deutschlehrers und Mentors Wilhelm Krüger. Neben dem Vater war er die prägende Figur in Blumenbergs Leben. Bei ihm fand er, der gerne mit Geschwistern aufgewachsen wäre, einen Familienanschluß. Wilhelm Krüger überlebte die letzten Kriegstage nicht. Blumenberg hielt dem Lehrer und seiner Witwe Else mit ihren vier Kindern Gundula, Birgit, Klas und Katharina die Treue und unterstütze sie finanziell.

Dass der vielfach Begabte ausgerechnet Priester werden wollte, bedarf heute im Zeitalter der Demaskierung und Selbstdemontage dieses Standes der Erläuterung. Der junge Blumenberg suchte das „Das Hochland“. Der metaphorische Titel von Carl Muths „Zeitschrift für alle Gebiete des Wissens, der Literatur und Kunst“ zielte auf den Erwerb eines überlegenen Blicks durch ein Studium Generale. Der Student Blumenberg besaß eine theologische Bibliothek mit 1200 Bänden und ein Abonnement dieser im April 1941 verbotenen Kulturzeitschrift. Nach dem Krieg gehörte er zu den Mitarbeitern des „Hochland“.

Erst in Paderborn, dann an der Jesuitenhochschule St. Georgen nahm Blumenberg das lateinische Studium der katholischen Theologie auf. Von dieser Prägung besonders durch die mittelalterliche Theologie zeugen seine frühen Hauptwerke „Die Legitimität der Neuzeit“ (1966) und „Die Genesis der kopernikanischen Welt“ (1975), die auch deshalb heute wenig rezipiert werden, weil die Kenntnis der alten Sprachen selbst unter ehemaligen Lateinschülern minimal geworden ist. Ein theologisches Examen durfte Blumenberg nicht ablegen. Zum Militärdienst wurde er nicht zugelassen. Vergeblich richtete er am 7. April 1941 ein Gesuch an den „Führer“ über eine Aufhebung dieser Entscheidung. Blumenberg war zu dieser Zeit Mittelpunkt eines Kreises seiner ehemaligen Klassenkameraden. Er schickte ihnen Bücher an die Front, darunter die neusten Veröffentlichungen von Ernst Jünger. Bei einem Fronturlaub trafen sie sich in Blumenbergs Zimmer, nicht nur, um sich einen Vortrag des jungen Universalgelehrten anzuhören.

Am 28. März 1942 wurde Blumenbergs Lübecker Elternhaus von britischen Bombern in Schutt und Asche gebombt. Die theologische Bibliothek verbrannte. Bimbo, der kleine schwarze Terrier seiner Mutter, wurde verschüttet und starb. Während der Vater ein Haus in Bargteheide erwarb und hier seinen Kunsthandel neu aufbaute, blieb der Sohn in Lübeck. In den Drägerwerken fand er eine Anstellung. Heinrich Dräger war Mitglied der Partei. Sonst hätte er ihm nicht helfen können, wird Blumenberg später sagen. Er ließ kriegswichtiges Gerät für Flugzeuge, U-Boote und Lazarette herstellen und konnte daher Blumenberg und anderen sogenannten „Halbjuden“ eine UK-Stellung vermitteln. Heute produziert Dräger FFP2-Masken (Dräger X-plore 1720 C) und jene Beatmungsgeräte, die während der Covid-19-Krise in den Kliniken zum Einsatz kommen.

Zwei Jahre vor seinem Tod erlitt der Philosoph einen schweren Schlaganfall. Koma und Pneumonie folgen. Die Ärzte machten den Angehörigen keine Hoffnung. Blumenberg aber kehrte noch einmal an seinen Schreibtisch zurück. Lebenslang geübt in höchster Selbstdisziplin schrieb er Aufsätze über Lebensthemen und Wegbegleiter: Ernst Jünger, Fridtjof Nansen, Rainer Maria Rilke. Lebenskreise schlossen sich. Pfarrer Walter Kropp (1919-2019), ein Freund aus gemeinsamen Tagen im Priesterseminar der Jesuiten, trat wieder in sein Leben. Erfüllt von Todesahnungen schrieb Blumenberg zu Beginn des Jahres 1996 vier Abschiedsbriefe. In seinem letzten Brief an mich spricht er ausführlich von Maria, bekennt seine Liebe zur Kirche und gesteht zugleich, dass er den Glauben verloren habe. Ein Paradox wie das Symbol des Kreuzes. Dann berichtet er von Kardinal von Galen, zu dessen Bischofsweihe (28. Oktober 1933) er mit seinem Vater von Lübeck nach Münster gereist war. „Gott schütze Deutschland“, habe Papst Pius XII. dem neuen Kardinal ins Ohr geflüstert. Dieses Segenswort setzte Blumenberg ans Ende seines Briefes.

Mit Ernst Jünger teilte Blumenberg das Interesse an letzten Worten. Sie sind von der Aura eines letzten Vermächtnisses umgeben, fordern aber auch bei allzu viel Weihrauch zur Parodie heraus. „Mehr Licht!“ oder „Mehr nicht!“ - Was immer Goethe am Ende seines Lebens gesagt haben mag, es ist eines Kommentars wert. Ernst Jünger hatte sich bereits in den Fünfziger Jahren Postkarten mit Eintragungen drucken lassen: Autor - Letztes Wort - Quelle. Blumenberg kannte Teile der Sammlung, soweit sie ihm durch Jüngers Biograph Heimo Schwilk zugänglich gemacht worden waren.

Wenige Jahre vor seinem Tod greift er in seiner Glosse „Ein Zeckenbiß“ einen anderen Kommentar des Uralten auf. Nach einem Zeckenbiss hatte „Bild“ (25. August 1993) ins Land posaunt: „Ernst Jünger (98): Herzinfarkt. Ein Jahrhundert-Mann kämpft mit dem Tod. Der umstrittene, aber fast geniale Schriftsteller Ernst Jünger erlitt einen Herzinfarkt! Ein großer Deutscher liegt im Sterben.“ Auf diese von Rolf Hochhuth in die Welt gesetzte Falschmeldung reagierte Jünger: „Von denen muß ich mich ja nicht gerade beerdigen lassen.“

Der Kommentar hätte gut in Jüngers Sammlung letzter Worte gepasst, meinte Blumenberg, als er die Anekdote nach der Rekonvaleszenz kommentierte. Im Schlaganfall war er der Zeitmauer sehr nahe gekommen. Doch ein letztes Wort stand noch aus.

Der 28. März 1996 gilt als Todestag des Philosophen. So vermerkt es die schlichte Todesanzeige und erinnert mit dem Datum an den Brand der Lübecker Bibliothek. Seneca hat seinen Tod inszeniert und den Schülern noch letzte Worte diktiert. Heidegger starb ohne Zeugen im Bett. „Ich lege mich noch einmal hin“, gilt als sein letztes Wort. Das tat er, schlief ein und wachte nicht mehr auf. Auch Blumenberg starb allein, eingeschlossen in seinem Trakt. In dieser Klausur hatte er den letzten Monat seines Lebens mit theologischen Studien verbracht.

Neben dem Verstorbenen fand man eine Ausgabe des Neuen Testaments in der Übersetzung von Carl von Weizsäcker (1822-1899). Zu den letzten Lektüren gehörte der dritte Band der Konzilsgeschichte des Vaticanum I. (1869-1870) von Klaus Schatz SJ. Das Konzil hatte das Unfehlbarkeitsdogma („Infallibilitas“) verkündet. Blumenbergs geistliche Prägungen fanden weit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) statt, das er gelegentlich als Konzil der Besserwisser bezeichnete. Blumenberg war ein konservativer Denker und ein entschiedener Gegner all jener Reformer, die über Jahrhunderte Geglaubtes und Erinnertes dem Zeitgeist opfern wollten. Er hatte seine ersten drei Kinder taufen lassen und sie das Beten gelehrt. Der älteste Sohn trug den Namen des Evangelisten Markus, der zweite bekam die Namen der Könige Caspar und Balthasar. Der jüngste Sohn wurde 1959 nach dem alttestamentlichen Engelbuch Tobit genannt, aber nicht mehr getauft. Die Mutter, Ursula Blumenberg, blieb nach der Eheschließung Mitglied der evangelisch-lutherischen Kirche. Auch sie nahm ihren Glauben ernst, doch führen konfessionsverschiedene Ehen oftmals zur schleichenden Entfremdung von kirchlicher Praxis.

Hans Blumenberg hatte die Modalitäten seiner Beisetzung geklärt und sich von einem Beerdigungsunternehmer eine VHS-Cassette über Seebestattungen schicken lassen. Seinen Verfügungen gemäß wurde seine Asche nicht in der Lübecker Bucht vor Travemünde oder Niendorf versenkt, sondern in der Kieler Bucht vor Laboe. Wer will, mag in der Wahl des Ortes ein Zeichen der Unversöhntheit mit seiner Vaterstadt sehen.

Als Meister Bashô (1644-1694) auf dem Sterbelager lag, baten ihn seine Schüler um ein Todesgedicht (Jisei). Japans größter Haiku-Dichter sagte: Sie mögen alle seine Gedichte als Sterbegedichte nehmen. Hans Blumenberg hätte diese Antwort gefallen. Dennoch wählte er ein allerletztes Wort in Form einer Briefmarke. Wie viele Männer seiner Generation gehörte Blumenberg zu den Briefmarkensammlern. Im Schreibtisch des Philosophen, den mir sein Sohn Tobias vererbte, liegen noch heute in der rechten oberen Schublade jene Marken, die er sorgsam aus den Briefumschlägen schnitt. Blumenberg frankierte seine Postsendungen mit bewusst ausgewählten Marken als indirekten Mitteilungen. So etwa das Postwertzeichen zum 100. Geburtstag von Julius Leber (1891-1945). Er war der Schwiegersohn von Georg Rosenthal (1874-1934). Die Entfernung dieses Schulleiters am Lübecker Katharineum gehört zu den frühesten politischen Schlüsselerlebnissen des Sextaners Blumenberg.

Am 7. März 1996, knapp zwei Wochen vor seinem Tod, brachte die Deutsche Bundespost eine Gedenkmarke zum 50. Todestag Kardinal von Galens, des Löwen von Münster, heraus. Auf der Briefmarke stand der bischöfliche Wahlspruch. Er lautete: „Nec laudibus, nec timore“. Nicht Menschenlob, nicht Menschenfurcht sollen Glauben, Denken und Handeln eines Bischofs beeinflussen. Ein Mann Gottes soll kein Ritter des Zeitgeistes sein, dem Volk wohl aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mund reden.

Hans Blumenberg wählte diese Sondermarke zur Frankierung seiner Todesanzeige als sein letztes Wort: „Nec laudibus nec timore“. Es entstammt der Liturgie der Bischofsweihe. Ja, er hätte Bischof werden können oder Kardinal. Aber sein Gott hatte anderes mit ihm vorgehabt. Wenn Blumenberg die Wege des Herrn verärgert haben sollten, so war er jetzt versöhnt.

Gedenkmarke vom 7. März 1996:

"Nec laudibus, nec timore"

"Hic exspectat resurrectionem mortuorum...."