Geniale Paarung

nicht nur für heiße Tage im Hochsommer:

Der Heilige Nepomuk (Katholik)

und drei Undinen (Anderwelt)

an der Donau beim Kloster Wasserburg

*

"Uwe Wolff ist immer inspiriert - wer seine Bücher liest,

spürt die Beseelung und Begeisterung, wenn nicht Liebe,

die sie antreibt, ganz gleich ob es um Edzard Schaper, Hans Blumenberg,

das Meer, Dänemark, Engel oder Heilige geht.

Und inspirierend, denn das Entzücken und das Entrücken reißen mit -

und die Weite der beackerten Felder läßt niemanden unbelehrt zurück.

Wolffs neues Buch enthält 24 Doppelportraits - die meisten auf drei, vier Seiten gebannt -

von sich durchdringenden Dyaden seltener Menschen,

deren einigendes Band ihr Katholizismus ist.

Wolff ist selbst Konvertit und feiert diese Befreiung und Erlösung vor dem Leser."

Jörg Seidel

Inhaltsverzeichnis

Deutscher Sonntag:

Heilige und unheilige Familien

Die große Konversion:

Maria von Magdala - Jesus

„Komm’, geliebte Gastgeberin!“

Martha und Maria

„Die Zeit ist böse, und du bist von schöner Gestalt“:

Die Löwenfreunde Thekla und Paulus

Den Drachen Furcht besiegen:

Perpetua - Felicitas

Athletinnen Gottes:

Theodoret und die Einsiedlerinnen von Syrien

Flucht aus der Zeit:

Die Botschaft der Siebenschläfer

Ein Lehrstück in Gelassenheit:

Gallus, Korbinian und ihre Bären

„Wirf dem Drachen unverzüglich deinen Gürtel um den Hals!“

Prinzessin Margarethe und Ritter Georg

*

Der Heilige Nepomuk und seine Helferinnen

bleiben nicht allein.

*

Erziehung gegen die Mittelmäßigkeit:

Marcella, Paula und Hieronymos

Tränen bewirken manchmal Wunder:

Scholastika und ihr Bruder Benedikt

Die schöne Seele:

Makrina und Gregor von Nyssa

Mütter und Söhne:

Monika von Tagaste und Augustin

Was zeichnet einen Bischof aus?

Martin von Tours und Sulpicius Severus

Über die Schwermut:

Die Diakonin Olympias und Johannes Chrysostemos

Kinder der Lichtes: Sunniva von Selja und König Olav I.

Himmel und Erde aus einem Guss: Theophanu - Bernward von Hildesheim

Federn auf dem Odem Gottes: Hildegard von Bingen und Jutta von Sponheim

Gewiss kein Liebespaar: Klara und Franz von Assisi

Schutzpatronin Europas:

Birgitta von Schweden und Ulf Gudmarssohn

Das Gottesgeschenk: Dorothea Wyss und Niklaus von Flüe

„Gott allein genügt“:

Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz

Wenn Frauen sich in das Lehramt einmischen: Madame Guyon und François Fénelon

Stigmata:

Anna Katharina Emmerick und Clemens Brentano

„Mein Talent steigt und stirbt mit Deiner Liebe“ Annette von Droste-Hülshoff und Levin Schücking

Der Nordpol und andere unmögliche Missionen: Maria, Ansgar und Pius IX.

Wächterin des Unsichtbaren: Bernadette Soubirous - Pfarrer Peyramale

„Retten wir vor allem die Seelen der Priester“: Die heiligen Eltern der Thérèse von Lisieux

Wunder, Wahnsinn oder Wichtigtuerei? Therese Neumann und Fritz Gerlich

„Ihre Jungfräulichkeit soll wiederhergestellt werden“: Hans Urs von Balthasar und Adrienne von Speyr

Auch ein Papst braucht eine Freundin: Johannes Paul II. und Wanda Półtawska

Zu Besuch in Marias Kleiderkammer:

Die schwarze Madonna von Einsiedeln und Bruder Gerold

Vorwort

„Ich seh’ die große Herrlichkeit

und kann nicht satt mich sehen…“

Matthias Claudius. Die Sternseherin Lise

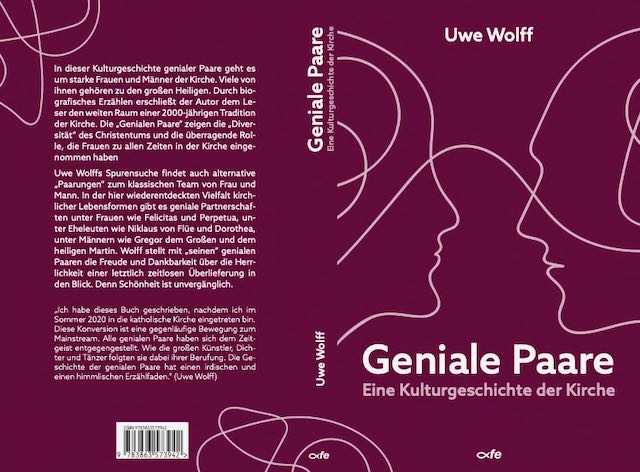

In dieser Kulturgeschichte genialer Paare geht es um starke Frauen und Männer der Kirche. Es sind Schwestern, Schülerinnen, Freundinnen und Mütter; Brüder, Schüler, Freunde und Väter. Viele von ihnen gehören zu den großen Heiligen. Durch biografisches Erzählen erschließe ich den weiten Raum einer 2000-jährigen Tradition der Kirche. Die „Genialen Paare“ zeigen die „Diversität“ des Christentums und die überragende Rolle, die Frauen zu allen Zeiten in der Kirche eingenommen haben. Ihr Beispiel ermöglicht zuweilen einen humorvollem Blick auf eine geschichtsvergessene Gegenwart.

Meine Spurensuche fand bald alternative „Paarungen“ zum klassischen Team von Frau und Mann. In der hier wiederentdeckten Vielfalt kirchlicher Lebensformen gibt es auch geniale Partnerschaften unter Frauen wie Felicitas und Perpetua, unter Eheleuten wie Niklaus von Flüe und Dorothea, unter Männern wie Gregor dem Großen und dem heiligen Martin oder im Bereich der Zusammenarbeit und „Teambildung“ von Mensch und Tier in den Legenden. Was ich mit den genialen Paaren in den Blick der Leser stellen möchte, ist die ungemeine Freude und Dankbarkeit über die Herrlichkeit einer letztlich zeitlosen Überlieferung, die in einmaliger Weise den abendländischen Kulturraum geprägt hat und weiter prägen wird. Denn Schönheit ist unvergänglich.

So ist dieses Buch die Einladung zu einer Entdeckungsreise zu den großen Narrativen unserer abendländischen Geschichte. Ich habe es geschrieben, nachdem ich im Sommer 2020 in die katholische Kirche eingetreten bin. Diese Konversion ist eine gegenläufige Bewegung zum Mainstream. Alle genialen Paare haben sich dem Zeitgeist entgegengestellt. Wie die großen Künstler, Dichter und Tänzer folgten sie dabei ihrer Berufung. Die Geschichte der genialen Paare hat einen irdischen und einen himmlischen Erzählfaden. Als Dokument einer vielfältigen Erfahrung Gottes im Leben von Frauen und Männern bezeugt sie aber nicht nur Geschichte, nicht nur reale Gegenwart, sondern immer auch die Möglichkeit zukünftiger Herrlichkeit.

„All great art is praise“, sagte John Ruskin. Mit den Künstlern, den Dichtern, Malern, Musikern und Tänzern, mit Heiligen und Engeln stimmt die Gemeinde immer wieder neu den großen Lobpreis an: „Te Deum laudamus!“ (GL 379)

Uwe Wolff

www.engelforscher.com

„Mein Talent steigt und stirbt mit deiner Liebe“:

Annette von Droste-Hülshoff und Levin Schücking

Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) ist gewiss die bedeutendste Dichterin Deutschlands. Ihre Gedichte vergegenwärtigen die Substanz des katholischen Glaubens. Wer in Zeiten ungeheurer geistiger Verluste Berührung mit dem Eigentlichen und Wesentlichen sucht, wird hier überreich gestärkt werden:

„Und wie einst die Arche trug das Leben

Durch der Sünde allgemeinen Tod,

Wird das süße Kreuz mich rettend heben,

Wenn entsetzlich das Verderben droht.

Ja, ich will auf Jesu Worte bauen,

Seh ich gleich nicht ihn, nur die Nacht,

Fest nur, fest in Demut und Vertrauen,

Seele mein, mit deiner ganzen Macht.“

Viele Frauen in der Kirche fragen nach weiblichen Vorbildern, Schwestern von gestern, selbstbewussten Ahnfrauen, Pionierinnen der Moderne. Doch lässt sich Annettes Dichtung in kein vereinfachtes Deutsch übertragen. Unsere Zeit verfügt nicht mehr über den Bildungshorizont, der die Blume im Wüstensand erkennen kann. Den Frommen war sie zu modern und den Modernen zu fromm.

Auch ihr Bildnis auf Briefmarken der Bundespost hat den Griff zum Buch nicht beflügelt. In der frühen Serie „Bedeutende Deutsche“ (1961) diente Annette von Droste-Hülshoff noch als Anstandsdame unter Männern. Mit der Serie „Frauen der deutschen Geschichte“ (2002) setzten sich feministische Forderungen durch. Doch Quote garantiert keine Qualität. Das Postwertzeichen mit der westfälischen Sybille erschien an einem Ausgabetag mit der Knef. Wobei Hildegard Knef der höhere Markenwert zugewiesen wurde. Zu Annettes 225. Geburtstag im Jahr 2022 wurde wieder eine Sondermarke (70 Cent) herausgegeben, allerdings nur für den Kartengruß. Ja, die Droste ist nicht aktuell. Denn wer schreibt noch Urlaubsgrüße auf Postkarten? Vergessen sind die grünen Zwanzig-Mark-Scheine (Erstausgabe 1992) mit dem Bildnis der Seherin aus altem westfälischem Landadel. Die Droste war eine große Sammlerin von Muscheln und antiken Münzen, versteinerten Tieren und Pflanzen. Sie kannte das Paradox des Lebens: Alles vergeht, doch nichts bleibt vergessen. Irgendwann kommt jemand und findet im Wüstensand die Blume. Die Sammlerin wusste: Die Welt ist Kosmos – nicht Chaos. Daher lebte die Droste in der Desinvolture.

In Münster besuchte ich die Knabenpresse Schlaun-Gymnasium. Wir waren 40 Jungs in der Sexta. In der Oberprima legten 13 die Reifeprüfung ab. Vom Namensgeber der Anstalt erfuhren wir nichts. Die Droste wurde in der siebten Klasse gelesen. Wir zergliederten den Text der „Judenbuche“ und erfanden Zwischenüberschriften, zu denen die Dichterin offenbar nicht fähig gewesen war. In guter Erinnerung sind die Familienausflüge am Sonntagnachmittag, zu denen Besuche auf dem Wasserschloss Hülshoff gehörten. Hier wurde die Droste als Siebenmonatskind geboren. Vielleicht war die frühe Geburt Ursache vieler echter und eingebildeter Leiden. Das kleine Burgfräulein war eine große Hypochonderin. Sie hörte die Flöhe husten, sah die Infusorien im Wasserglas, Nixen im Burggraben schwimmen und Irrlichter über den Mooren flimmern. Sie glaubte an Schutzengel, die Kinder beim gefährlichen Schulweg durchs Venner Moor begleiten. Besaß sie das zweite Gesicht oder spielte ihre hochsensible Phantasie zuweilen verrückt? Verschwommen die Bezüge zwischen Traum und Wirklichkeit, weil sie unter einer enormen Sehschwäche litt, oder schaute sie wie durch eine dichte Taxuswand auf den unsichtbaren Grund?

Ärztliche Hilfe in ihren nervösen Leiden fand sie bei dem Mitbegründer der Homöopathie, Clemens Maria von Bönninghausen (1785-1864). Der Mediziner gehörte als Kriegsgerichtsrat des Königs Louis Napoleon von Holland zu jener Kommission, die das Gutachten über die stigmatisierte Anna Katharina Emmerick (1774-1824) aus dem benachbarten Dülmen verfasst hatte. Als Vertreter einer neuen psychosomatischen Sicht auf den Menschen glaubte er nicht an das Wunder der Wundmale. Die Droste war ebenfalls durchdrungen von der Gegenwart des Gekreuzigten, doch trug sie die Stigmata unsichtbar auf ihrem Herzen. Sie waren ihr Anstoß zur bedeutendsten katholischen Dichtung des 19. Jahrhunderts. Ihr „Geistliches Jahr in Liedern auf alle Sonn- und Festtage“ ist ein Exerzitium in der Nachfolge Christi. Es erzählt in biblischen Bildern von der Nacht des Glaubens und der Erfahrung der Gnade in bedrängter Zeit. „Gespalten längst ist deiner Kirche Reich/ Und trauernd hängt der mühbeladene Zweig/ An deinem Baume, doch die Wurzel steht.“ Die Wurzel ist die Eucharistie: „Und sprich ein Wort, so wird dein Knecht gesund!“ Schloss Hülshoff hatte einen eigenen Hausgeistlichen. So begann der Tag mit einer Messe.

Brautpaare, die sich heute am Wassergraben versammeln und die Kelche heben, wissen nichts von eucharistischer Wandlung. Neben dem Standesamt im ersten Stock des Schlosses sind einige Zimmer für Besucher geöffnet. Hier bin ich an diesem Tag allein, stehe vor der Lagerstatt des Burgfräuleins, so klein und schmal wie ein Kinderbett. Wie Queen Victoria maß die Droste kaum 1,50 Meter. In dem Bibliothekszimmer wurde Annette mit ihren Geschwistern unterrichtet. Der Vater war naturkundlich und historisch interessiert und botanisierte mit dem Pfarrer von Nienberge, die Mutter liebte die Literatur. Beide Neigungen hatte Annette geerbt. Neben der Schreibfeder besaß sie wie Goethe einen Geologenhammer, mit dem sie in den Mergelgruben nach Versteinerungen suchte. Sie beherrschte neben Latein und Griechisch die modernen europäischen Sprachen. Ihre dichterischen Versuche wurden von den Eltern gefördert, einer Veröffentlichung gegenüber waren sie jedoch skeptisch. So erschien der erste Gedichtband anonym im katholischen Münsteraner Aschendorff Verlag. Die Auflage betrug 400 Exemplare, wovon 74 verkauft wurden.

Das Bibliothekszimmer birgt hinter den Glastüren auch Bücher über Essstörungen und die Autobiografie von Henry Ford. Die alten Bestände, darunter Werke von Wieland und Heine, nährten für einen Moment die Illusion, hier in Annettes Bücherwelt zu wandeln. Doch gibt es noch die naturkundlichen Werke, die sie eifrig studierte: George de Cuviers „Elementarischer Entwurf der Naturgeschichte der Tiere“, Johann Leonhard Frischs „Beschreibung von allerlei Insecten in Teutschland“, John Hills „Abhandlung von dem Ursprung und der Erzeugung proliferierender Blumen“, dann Werke von Carl von Linné, Lorenz Oken und Johannes Leunis. Die Droste stand im Briefwechsel mit dem Hildesheimer Priester und Botaniker Leunis, der Standardwerke für den beginnenden naturkundlichen Unterricht herausgab. Sie wurden noch Anfang des 20. Jahrhunderts auf deutschen Gymnasien benutzt und von Ernst Jünger gerne gelesen.

Friedrich Justin Bertuchs (1747-1822) „Bilderbuch für Kinder“ ist eine Universalgeschichte der Natur. Mit den 12 ledergebundenen Bildbänden und 24 Kommentarbänden ist die junge Droste aufgewachsen. Bertuchs reich illustriertes Kompendium fand auch Eingang in „Die Mergelgrube“ (1842). Es entstand wie „Der Knabe im Moor“ in jenem Winter der Liebe, da die Droste mit Levin Schücking auf der Meersburg einen Sturm der Inspiration erlebte. Das Gedicht erzählt von der Verwandlung einer Fossiliensammlerin. Im Steinbruch träumt sie von den Erdzeitaltern und erfährt sich als Teil einer Welt im Wandel. Apokalyptische Phantasien holen sie ein, das Bild einer ausgebrannten Erde und sinkender Gebirge. „Es ist gewiß, die alte Welt ist hin.“ Aus dem Traum wird sie durch das „Ave Maria“ geweckt, das ein frommer Hirte pfeift. Neben dem Schäfer liegt ein Buch von Friedrich Justin Bertuch. „Bertuchs Naturgeschichte; lest ihr das?“ Der Schäfer hatte Bilder von versteinerten Schlangen und Bären betrachtet, stellte als frommer Katholik dem Auf und Ab der Evolution jedoch den Bericht der Sündflut entgegen. „Man weiß ja doch, dass alles Vieh ersoffen.“ Also könne es keine Versteinerungen geben. Die Droste aber reicht ihm eine Schieferplatte mit einer Versteinerung. „Schau,/ Das war ein Tier.“

Bertuchs Werke stehen nicht mehr in der Bibliothek von Schloss Hülshoff. Annettes Onkel Ernst Konstantin hatte mit seiner Frau 22 Kinder gezeugt und brauchte entsprechenden Wohnraum. Er ließ das Wasserschloss Haus Stapel bei Havixbeck mit 55 Zimmern ausbauen und bekam den gesamten Bertuch als Lektüre für seine Kinderschar geschenkt. Keines der Kinder hatte eheliche Nachkommen. „Zu einer Mumie ward ich versandet“, heißt es in der Mergelgrube. Das große Wasserschloss diente später Dominik Graf als Kulisse für seinen Film über Clemens Brentano und Anna Katharina Emmerick („Das Gelübde“, 2007).

Nach dem Tod des Vaters und der Übernahme des Stammsitzes durch den Bruder zog die Mutter mit ihren Töchtern auf ihr Altenteil. Das Rüschhaus liegt eine gute Stunde Fußwanderung vom Schloss entfernt. Der Vater hatte dieses Idyll noch zu Lebzeiten erworben. Während die Schwester Jenny mit Freiherr Joseph von Laßberg eine glückliche Ehe einging und auf das schweizerische Schloss Eppishausen, später auf die Meersburg an den Bodensee übersiedelte, blieb Annette bei ihrer Mutter. Bald zog auch ihre altgewordene Amme Maria Catharina Plettendorf (1763-1845) in das Rüschhaus. Johann Conrad Schlaun (1695-1773), Westfalens größter Barockbaumeister, Architekt des Münsteraner Schlosses, in dem Hans Blumenberg später seine berühmten Vorlesungen halten sollte, hatte es für sich als Sommerfrische errichten lassen. Von der großen Stille des Gartens, durch den die Dichterin wandelte und der ihr in warmen Sommernächten einen ungetrübten Himmelsblick schenkte, kann heute nicht mehr die Rede sein. Nur einen Steinwurf vom Rüschhaus entfernt, brummen in einer Endlosschleife die Motoren auf der Hansalinie (A1). Jede Feldhamster-Kolonie würde heute den Bau dieser Autobahn unmöglich machen.

Annette von Droste-Hülshoff steht dennoch nicht auf der roten Liste des katholischen Erbes. Ein Geist von dieser Strahlung kann nicht untergehen, weil er niemals aus sich selbst lebt. Die Dichterin legte von ihrer Sendung mit den berühmten Worten Zeugnis ab:

„Meine Lieder werden leben,

Wenn ich längst entschwand,

Mancher wird vor ihnen beben,

Der gleich mir empfand.

Ob ein andrer sie gegeben,

Oder meine Hand!

Sie, die Lieder, durften leben,

Aber ich entschwand!“

Die Droste war immer und unverkennbar die Einzelne. Darin glich sie ihrem dänischen Zeitgenossen Søren Kierkegaard (1813-1855). Beide wussten, dass alle Erneuerung mit der Umkehr des Einzelnen beginnt. Über einem Seitenflügel des Rüschhauses hat sein Erbauer einen Spruch anbringen lassen. Er besteht nur aus Dativen und endet in einem Dativus Commodi:

„Angelis

Archangelis

Omnibus Sanctis

Tutelae MDCCXLVII“

Diese Weihe hat sich in der Dichterin erfüllt: „Den Engeln und Erzengeln und allen Heiligen zum Schutz (befohlen) 1747.“ Die Droste hatte kein Publikum. Sie suchte keinen Erfolg bei den wechselnden Launen und Moden der Leser. Sie schrieb, weil sie schreiben musste. Das Wort war ihr Auftrag. So nutzte sie das ihr anvertraute Talent als Zeugnis und Dank gegenüber dem Geber der Gabe. Das „Geistliche Jahr“ ist Antwort auf Gottes Zuruf in den Worten der Bibel. Es beschreibt ein Durchdrungensein von Gottes Gegenwart in allen Adern des Seins. Das „Geistliche Jahr“ ist religiöse Dichtung in ihrer reinsten Form als Gebet und Hingabe an den Willen Gottes. Deshalb ist die Dichterin über den Erfolg bei den Menschen völlig unbekümmert. Über 20 Jahre hat sie immer wieder an diesem Wegbegleiter und Seelenführer durch das Kirchenjahr gearbeitet. Die Sorge um eine Veröffentlichung überließ sie der Nachwelt. Aber sie wusste, dass sie als ein Gefäß der Gnade unsterbliche Verse empfangen hatte. Als religiöse Weltliteratur können sie niemals populär sein. Sie lassen sich wegen ihrer sprachlichen Dichte und Intensität der Erfahrung nicht vermarkten. Das gilt auch für die Abwesenheit der Droste in den Programmen der Akademien, der Volkshochschulen und anderer Bildungshäuser. Dichtung in reiner Form widersetzt sich dem Zeitgeist und überlebt ihn dadurch.

Annette von Droste-Hülshoff blieb unverheiratet. Sie hat geliebt, aber sie war keine Frau für Affären. Liebesgedichte hat sie nicht geschrieben. Vielleicht wäre sie wie ihre Schwester Jenny an der Seite eines wesentlich älteren Mannes glücklich geworden. Aber Jenny war einfacher gestrickt, Annette dagegen in allem wunderlich, voll schalkhaftem Humor und zu jedem Schabernack fähig, dabei zugleich ein „entsetzlich gelehrtes Frauenzimmer“, wie ihr Schwager zu sagen pflegte. Ihre Geheimnisse behielt sie für sich. Levin Schücking (1814-1883) begegnete ihr im Jahr 1830. Der Schüler des Münsteraner Gymnasiums Paulinum war 16, sie 33 Jahre alt. Sie hätte seine Mutter sein können und spielte gelegentlich diese Rolle im heiteren Unernst. Das gab ihr Sicherheit in gefährlichen Gefühlslagen. Nach ihrem Tod wurde Schücking ihr erster Biograf. Als sein „Lebensbild“ (1862) in der dritten Auflage (1942) erschien und die Droste-Gesellschaft politisch gleichgeschaltet war, sah sich der Verleger zu einer Anmerkung genötigt: Levin sei keineswegs ein jüdischer Name, sondern stamme aus ältester germanischer Tradition und bedeute „leubwini“ oder „lieber Freund“. Ein lieber Freund war der älteste Sohn der westfälischen Dichterin Katharina Schücking. Seine früh verstorbene Mutter hinterließ sechs Kinder. Levin Schücking sah sich in die Pflicht genommen und begleitete seine Geschwister in ihrem Werden. Der Vater heiratete rasch wieder und wanderte später nach Amerika aus. Levin Schücking studierte Jura, wählte dann aber die Laufbahn eines freien Schriftstellers und Journalisten. Seine Bücher waren Bestseller und sicherten ihm den Lebensunterhalt.

Annette von Droste-Hülshoff war also eine reife Frau, als sie den Sohn ihrer verstorbenen Dichterfreundin Katharina durch das Rüschhaus führte. Sie zeigte ihm die in Glasschränken aufbewahrte Naturaliensammlung und ihre drei kleinen Zimmer, unter deren Fenstern sich in den Abendstunden die Kinder der Umgebung gelegentlich einfanden, um sich Geschichten erzählen zu lassen. Die Droste war eine begnadete Erzählerin, besonders von jenen Spukgeschichten, die das Leben im Münsterland schrieb. Unter ihren Zimmern wohnte das weibliche Personal. In den Abendstunden vertrieben sich die Frauen die Zeit mit Spinnen. Das dabei entstehende Geräusch hallte die ganze Nacht nach, als ob Geister am Werke seien. Vielleicht war die Droste deshalb eine Langschläferin, weil die Nacht voller Störungen war und sie erst in den frühen Morgenstunden Ruhe fand. Die Spinnerin wird in der berühmten Ballade vom Schulweg durch das Moor zu einer jener unheimlichen Gestalten, vor denen sich der Knabe fürchtet. „Das ist die unselige Spinnerin,/ Das ist die gebannte Spinnlenor’,/ Die den Haspel dreht im Geröhre!“ Die Droste liebte es, ihre Zuhörer durch Gespenstergeschichten das Gruseln zu lehren. Schücking beschreibt die Spezialistin des Unsichtbaren:

„Ihr Äußeres machte einen eigentümlichen Eindruck. Diese wie ganz durchgeistigte, leicht dahin schwebende, bis zur Unkörperlichkeit zarte Gestalt hatte etwas Fremdartiges, Elfenhaftes; sie war fast wie ein Gebilde aus einem Märchen. Die auffallend breite, hohe und ausgebildete Stirn war umgeben mit einer ungewöhnlich reichen Fülle hellblonden Haares, das zu einer hohen Krone aufgewunden auf dem Scheitel befestigt war. Die Nase war lang, fein und scharf geschnitten. Auffallend schön war der zierliche, kleine Mund mit den beim Sprechen von Anmut umlagerten Lippen und feinen Perlenzähnen.“

Viele Jahre nach dieser ersten Begegnung des Gymnasiasten mit der Dichterin werden sie gemeinsam auf der Meersburg einen Winter verbringen, in dem 60 der bedeutendsten Gedichte entstehen. Das alte Schloss am schwäbischen Meer war von Joseph von Laßberg (1770-1855) als Alterssitz erworben worden. Der Bücherfreund hatte sich im Alter von 40 Jahren aus dem Leben zurückgezogen, um ungestört von allen Tagesaktualitäten auf Schloss Eppishausen im Kanton Thurgau seine Steckenpferde reiten zu können. Der äußerst vitale Mann hatte seine ersten beiden Frauen überlebt und heiratete im Alter von 64 Jahren die 25 Jahre jüngere Jenny. Die Ehe war sehr glücklich. Der Mann mit den beiden Ohrringen liebte neben alten Büchern den jungen Wein und sprach zur großen Sorge seiner Schwiegermutter den Früchten seines Weinbergs reichlich zu. Bald wurde er glücklicher Vater der Zwillinge Hildegard und Hildegund. Gustav Schwab gehörte zu den Gratulanten und schickte aus Stuttgart eine Ausgabe seiner berühmten Sagensammlung mit einem Widmungsgedicht.

„Besser ohne Brot als ohne Most“, lautete einer von Laßbergs kernigen Sprüchen. Der trinkfeste Freiherr galt wegen seiner Büchersammlung als Autorität in der jungen Germanistik und war wegen seiner Freiheit von Tageszwängen und seiner finanziellen Unabhängigkeit arg beneidet von dem Kasseler Bibliothekar Jacob Grimm: „Was seid Ihr unabhängigen Leute für selige Menschen!“ (20. April 1830) Laßberg kam aus der Forstwirtschaft und verstand sich auf Geschäfte. Als in der Folge der Napoleonischen Kriege Klosterbibliotheken aufgelöst, verschleppt oder verhökert wurden, begann für Liebhaber von Antiquitäten ein goldenes Zeitalter. Laßberg besaß ein Gespür für das Wesentliche und erwarb den vollständigen Kodex des Nibelungenliedes, die Hohenemser Handschrift. Seine robuste Gesundheit zeigte sich auch im Widerspruch zum Zeitgeist. Laßberg hielt sich die Welt auf Abstand. Den westfälischen Schwestern gegenüber war er väterlich fürsorglich. Dazu gehörte auch ein offenes Wort. Bei ihren Besuchen in Eppishausen sprach er gegenüber Annettes lyrischer Produktion Klartext. „Ich fürchte nicht sein Mißfallen, aber seinen Rat“, schreibt Annette an ihre Freundin Elise Rüdiger (2. Januar 1844). Laßberg war sehr alte Schule und empfahl der Schwägerin, sich an Christian Fürchtegott Gellert zu orientieren. Den las niemand mehr, außer dem knorrigen Alten.

Beide Schwestern wussten den Freund aus der Anderwelt des Mittelalters zu nehmen, weshalb das Zusammenleben stets glücklich war. Das gilt besonders für den Winter 1841/1842 auf der Meersburg. Annette hatte Levin über Jenny eine Stelle als Bibliothekar vermittelt. Laßberg brauchte zwar keinen Mitarbeiter, aber er wollte seiner Schwägerin einen Gefallen tun. Vielleicht war er auch gespannt, wie sich das Verhältnis der beiden entwickeln würde. Die Personenkonstellation war durchaus reizvoll. Denn die Altersdifferenz der Gäste spiegelte den Abstand der Jahre zwischen Jenny und ihm in umgekehrter Weise. Laßberg scherte sich nicht um gesellschaftliche Konventionen. Er lebte in größeren Zeiträumen und kannte die alten Geschichten auswendig:

„Uns ist in alten mæren wunders vil geseit

von helden lobebæren, von grôzer arebeit,

von fröuden hôchgezîten, von weinen und von klagen,

von küener recken strîten muget ir nu wunder hœren sagen.“

Auf der Meersburg führte man ein Leben in kreativem Müßiggang. Levin ordnete die Bücher und plauderte mit Laßberg über alte Mären aus heldischer Zeit, Annette schrieb in ihrem runden Turmzimmer. Sie hatte gewettet, dass sie im Lauf des Winters genügend Gedichte für ein neues Buch entwerfen werde. Die still erfüllte Arbeit wurde am Nachmittag durch gemeinsame Spaziergänge am Bodensee unterbrochen. Abends vor dem Nachtmahl trafen sich Levin Schücking und die Schwester zu einer Lesung, auf der Annette die Ernte des Tages präsentierte. Der alte Freiherr im grünen Jägerwams kam nicht zu diesen Dichterlesungen, sondern legte im Nebenzimmer die Karten. Er nahm Annettes dichterische Berufung noch immer nicht ernst, wie er einem der alten Bücherwürmer mitteilt: „Seit dem 30. September sind wir wieder alle beisammen, und meine Frau hat ihre Schwester Nette, ein sehr lebhaftes Frauenzimmer von 40 Jahren, mitgebracht, welche, da sie keinen Mann gefunden, sich dem Apollo und den Musen in die Arme geworfen hat, schon ein Bändchen Gedichte drucken ließ und mit einer brillanten Singstimme wirklich gründliche musikalische Talente und Fertigkeit verbindet.“ Neben dem Gesang schätzte er Annettes Gespenstergeschichten. Schließlich gehörte in jedes Schloss ein Hausgeist. Unter sein Verdikt, dass moderne Literatur nichts tauge, fielen auch Schückings Gedichte. Den Gelehrten schätzte er dagegen.

Als Schriftsteller konnte Schücking der Droste das Wasser nicht reichen. Was sie von der Begabung des jungen Mannes hielt, hatte Annette gegenüber Jenny offen ausgesprochen: „Er hat ohne Zweifel das feinste Urteil in unserem kleinen Klub, und es ist seltsam, wie jemand so scharf und richtig urteilen und selbst so mittelmäßig schreiben kann. Er erinnert mich oft an Schlegel, ist sehr geistreich und überaus gefällig, aber doch so eitel, aufgeblasen und lapsig, dass es mir schwer wird, billig gegen ihn zu sein. Er soll sehr moralisch gut und so gelehrt sein, wie nicht leicht jemand seines Alters“ (29. Januar 1839). Die Botschaft ist eindeutig: Der junge Mann verfügt über ein scharfes Urteil, doch soll Jenny nicht denken, ihre Schwester suche eine Affäre mit dem aufgeblasenen Jungspund. Es besteht kein Zweifel, dass die Schwestern ein kleines romantisches Abenteuer einfädelten, das in langen kalten Wintertagen für Abwechslung auf der Burg sorgen würde.

In den Meersburger Monaten kamen sich die Droste und ihr jugendlicher Freund sehr nahe, überschritten allerdings nie die Grenze dessen, was damals als schicklich galt. Annette hatte nichts von der romantischen Lebens- und Liebeslust dichtender Zeitgenossinnen. Sie war keine Frau heimlicher Abenteuer in einsam gelegenen Burgzimmern. Wenn alles schlief, suchte sie Schückings Zimmer für weitere Gespräche auf. Doch auch hier hat ihr Imagination genügt.

Anfang April 1842 ist Schückings Arbeit auf der Meersburg erledigt. Er reist ab. Annette fällt in ein tiefes Loch. So behauptet sie jedenfalls gegenüber Schücking. „In den ersten acht Tagen war ich todbetrübt und hätte keine Zeile schreiben können“ (4. Mai 1842). Wie ein Igel habe sie auf ihrem Kanapee gelegen. Draußen auf den gemeinsam beschrittenen Wegen am See und in den Weinbergen sitze sie oft und träume von der Wiederkehr des Freundes. „Solltest Du es wohl recht wissen, wie lieb ich Dich habe? Ich glaube kaum.“ Sie spricht von der nun vermissten inspirierenden Gegenwart des Freundes. „Ach, ich denke immer an Dich, immer. Doch punctum davon, ich darf und will Dich nicht weich stimmen, muß mir selbst Courage machen und fühle wohl, daß ich mit dem ewigen Tränenweidensäuseln sowohl meine Bestimmung verfehlen als auch Deine Teilnahme am Ende verlieren würde; denn Du bist ein hochmütiges Tier und hast einen doch nur lieb, wenn man was tüchtiges ist und leistet. Schreib mir nur oft, mein Talent steigt und stirbt mit Deiner Liebe; was ich werde, werde ich durch Dich und um Deinetwillen.“

Wie ernst gemeint diese Worte letztlich sind, wird die Droste wohl selbst nicht gewusst haben. Der Meersburger Winter hatte sie beflügelt. Im Nachglanz der Briefe treten die erfüllten Tage noch einmal leuchtender hervor. Aber die Droste macht sich nichts vor. Einmal lebte sie in der inspirierenden Gegenwart eines Mannes. Mehr bedurfte es nicht. Die Briefe wechseln daher aus der hohen Tonlage in jene schalkhafte Art, die alle Zeitgenossen als Charakterzug der Droste bezeugen. Witz und Albernheit schützen die Seele vor allzu großer Betroffenheit. Orpheus sang und schlug die Leier, dass Bäume sich in Bewegung setzten und der Bach in seinem Fluss innehielt, um der Kunst zu lauschen. Annette will die Lachse aus dem Bodensee springen lassen. Das Bild scheint ein wenig verunglückt, ist aber wie alles bei der Droste voll Hintersinn. Denn ihr Wappen trägt einen geflügelten Fisch, der aus dem Wasser springt.

„Mich dünkt, könnte ich Dich alle Tage nur zwei Minuten sehen – Gott, nur einen Augenblick! – dann würde ich jetzt singen, dass die Lachse aus dem Bodensee sprängen und die Möwen sich mir auf die Schulter setzten! Wir haben doch ein Götterleben hier geführt, trotz Deiner periodischen Brummigkeit! Ob ich Dir bös bin? Ach Du gut Kind, was habe ich schon für bittere Tränen darüber geweint, dass ich Dir noch zuletzt so harte Dinge gesagt hatte! Und doch war viel Wahres darin. Aber mich vergißt Du doch nicht, was die Zeit auch daran ändern mag; wenn der eine Haken bricht, so hält der andere; Dein Mütterchen bleibe ich doch, und wenn ich auch noch 40 Jahre lebe; nicht wahr, mein Junge? meine Schulte, mein kleines Pferdchen. Was hängen alles für Erinnerungen, die nie verlöschen können, an diesen Titeln!“

Unter dem Schutz der Mütterlichkeit war Nähe erlaubt. Mütter benutzen gerne Kosenamen. Doch was ist ein „kleines Pferdchen“? An anderer Stelle des Briefes nennt sie Levin Schücking „Du dummes, nichtswürdiges kleines Pferd!“. Pferde dienten der Fortbewegung auf Reisen und im Krieg. Wenn Annette ihre Schwester besuchte, nutzte sie die Rheinschifffahrt von Köln nach Schaffhausen und stieg anschließend in die Kutsche um. Diese Reisen waren nicht ohne Gefahr. Bei einem ihrer Besuche in Eppishausen hatte sich ein Unfall ereignet. Die Kutsche mit den Schwestern und Laßberg fiel in einen Straßengraben.

Die Droste hätte sich niemals wie Lou Andreas-Salomé bei Freud auf die Couch gelegt. Das berühmte Foto aus dem Luzerner Atelier von Jules Bonnet zeigt Friedrich Nietzsche und Paul Rée, die sich von Lou Andreas-Salomé vor den Karren spannen lassen. Lou schwingt die Peitsche wie das völlig überspannte Fräulein Julie in August Strindbergs Tragödie „Fräulein Julie“ (1888). Die Droste brauchte kein Zugpferd, aber einen Zuhörer in jenen harmonischen Abendstunden mit dem „Schlingel“ und dem „alte(n) Herz“. „Levin, Levin, Du bist ein Schlingel und hast mir meine Seele gestohlen; Gott gebe, dass Du sie gut bewahrst.“ Das ist natürlich nicht ernst gemeint. Die Droste hätte sich von niemandem das Herz stehlen lassen. Zum innersten Bezirk ihrer Seele hatte Schücking keinen Zugang, denn er teilte nicht ihre Verwurzelung im Katholizismus.

Vielleicht ist der burschikose Ton auch Tarnung. Denn Briefe wurden vorgelesen oder abgeschrieben, und immer war damit zu rechnen, dass etwa die Mutter ein Schreiben öffnete. So gingen beide vor der Rückkehr der Droste ins Rüschhaus vom vertrauten „Du“ zum „Sie“ über. Was sich liebt, das neckt sich. Aber übertriebene Neckerei schließt eine allzu große Liebe aus. Die Sticheleien sollten die Vertrautheit ins Licht einer geschwisterlichen Beziehung rücken. Wer, der liebt, möchte den Geliebten „zu Brei zusammendrücken“ (25. Mai 1842 an Levin Schücking)?

Nach Levin Schückings Eheschließung mit Louise von Gall blieb die Beziehung zur Droste stabil und überstand gelegentliche Krisen. Die Dichterin lästerte gerne über andere Frauen wie Ottilie von Goethe, der sie eine „liebesieche Natur“ (an Elise Rüdiger, 29. Juli 1845) unterstellte. Sie brauchte auch die gelegentliche Abgrenzung gegen den zum Erfolgsschriftsteller aufgestiegenen Levin Schücking. „Großer Gott! dass alle Dichter doch so wandelbar sind! Dass man auf nichts bei ihnen bauen kann!“ Er habe sich mit seinen neuen Gedichten demagogisch dem revolutionären Zeitgeist angepasst. „Völkerfreihet! Preßfreiheit! Alle bis zum Ekel gehörten Themas der neueren Schreier“ (an Elise Rüdiger, 26. Januar 1846). Ihr Selbstverständnis hat sie immer wieder gegenüber dieser Freundin formuliert: „So steht mein Entschluss fester als je, nie auf den Effekt zu arbeiten, keiner beliebten Manier, keinem anderen Führer zu folgen und unsere blasierte Zeit und ihre Zustände gänzlich mit dem Rücken anzusehen. Ich mag und will jetzt nicht berühmt werden, aber nach hundert Jahren möcht’ ich gelesen werden“ (an Elise Rüdiger, Sommer 1843). 1943, 100 Jahre später, wird die Lektüre ihrer berühmtesten Novelle, „Die Judenbuche“, verboten.

Levin Schücking vermittelte die im Meersburger Winter entstandenen Gedichte an den Cotta Verlag. Von dem Honorar erwarb die Droste ein kleines Haus in den Weinbergen, das sogenannte Fürstenhäusle. Viel Zeit zum Leben und Schreiben war ihr nicht mehr vergönnt. Die Droste gehört zu den ersten Dichterinnen, von denen es fotografische Aufnahmen gibt. Zwei Daguerreotypien aus dem Revolutionsjahr 1848 zeigen eine leidende Dichterin. Am 24. Mai 1848 stirbt sie in Meersburg an den Folgen eines Herzleidens. Der alte Freiherr von Laßberg sollte sie um Jahre überleben. Levin Schücking wurde in den kommenden Jahrzehnten zum unermüdlichen Herausgeber ihrer Werke. Durch diese Arbeit setzte er sich selbst ein Denkmal. Seine eigenen Werke sind vergessen.

Im fernen Münster wurde ein Totenzettel veröffentlicht. Gedruckt bei Regensberg thematisiert er die Rolle der im Katholizismus wurzelnden Dichterin, als ginge es um die Einsetzung eines Seligsprechungsprozesses:

„Von Gott mit großen Talenten und namentlich mit der schönen Gabe der Dichtkunst ausgestattet, war ihr Streben stets dahin gerichtet, diese Gaben nur zu seiner Ehre zu gebrauchen. Deshalb durchdringt auch der Hauch wahrer Gottesfurcht alle ihre Schriften, und es ist kein Wort in ihnen enthalten, welches Ärgerniß geben könnte.“

Wir wissen nicht, ob Annette von Droste-Hülshoff eine postume Anerkennung der Kirche wichtig gewesen wäre. Die Kirche hat ihr größtes dichterisches Erbe aus der Feder einer Frau nicht angenommen. Aber ein Gerechter unter den katholischen Pfarrern hat sie erkannt und gewürdigt. Wilhelm Restle (1884-1980) schrieb eine kleine Biografie der Droste. Sie erschien im Selbstverlag der Freifrau von Bothmer und wurde in Annettes Fürstenhäusle vertrieben. Der Autor war über drei Jahrzehnte Stadtpfarrer von Meersburg. Mit Levin Schücking hatte die Droste nie über ihren katholischen Glauben gesprochen, auch nicht über die Erschütterung am Anfang ihres bewussten Lebens. Liebe, Leid und Schuld ist das Thema ihrer geistlichen Dichtung. Zu ihr hatte Schücking keinen Zugang. „Auf der Droste lag die Last Gottes“, weiß der Meersburger Seelsorger in seiner kleinen Lebensbeschreibung „Das Fürstenhäusle der Dichterin Annette Freiin Droste zu Hülshoff“ (1953):

„Das Leben der Dichterin Annette gleicht einem Rembrandt’schen Bilde. Ein Halbdunkel ist über sie ausgebreitet. Alle Geheimnisse ihres Lebens verschließt sie in ihr Inneres. Nie hätten die Menschen durch die Dichterin selbst etwas von ihren Liebeserlebnissen erfahren. Trotz allen Veröffentlichungen lagert auch darüber noch ein geheimnisvolles Dunkel. Es ist merkwürdig, wie gerade auf diesem Gebiet die Gefühle der Dichterin verschwimmen.“

Mit dem Halbdunkel Rembrandtscher Farben zeichnet auch Walter Nigg sein Bild der „Annette von Droste-Hülshoff“ (1966): „Die Droste war verankert. Sie liebte die abendländische Kultur und war nicht gewillt, sie um ein Linsengericht zu verkaufen. Aber sie war bis ins Innerste erschrocken vor dem drohenden Unheil, sie spürte physisch und psychisch den Glaubensverlust und die Glaubensferne.“

Während der Napoleonischen Kriege hatte sie auf Schloss Hülshoff die Einquartierung von Besatzungsoffizieren erlebt und die Enteignung kirchlichen Besitzes. Als Dichterin stand sie auf verlorenem Posten. Als sie im Revolutionsjahr 1848 starb, war sie fast vergessen. Woher wusste sie, dass ihre Lieder überleben würden? Die Gewissheit kam aus dem Untergrund, der Mergelgrube ihrer Seele, der Erfahrung, dass sie etwas sagen durfte, was sie sagen musste. Zu diesem Selbstverständnis der Dichterin als Seherin und Prophetin ist den meisten Lesern der Zugang versperrt. Die christliche Literatur ist aus der Wahrnehmung verschwunden.

Doch zu allen Zeiten gibt es Leser auf verlorenem Posten. Sie begegnen sich über alle Grenzen hinaus. Der 16-jährige Offizier Freiherr von Laßberg wurde als letzter im alten römischen Reich zum Ritter geschlagen. Als letzter Ritter des Ordens Pour le Mérite der Kriegsklasse ist Ernst Jünger (1895-1998) in die Geschichte eingegangen. Er verehrte die Droste als verwandte Seele. Seine späten Tagebücher bezeugen die wiederholte Lektüre der geistlichen Lieder. Doch erst durch die kritische Ausgabe der Tagebücher „In Stahlgewittern“ wissen wir, dass die Droste auch auf dem verlorenen Posten in den französischen Schützengräben gelesen wurde. Der 22-jährige Ernst Jünger berichtet von schweren Verlusten und fährt fort mit einem Lektüreerlebnis. Die Droste als Muster der Desinvolture:

„Na, auf den Schreck beeilte ich mich mit Frühstücken, mußte aber doch wegen wieder einsetzender schwerster Beschießung mein Lukullusmahl im Stollen fortsetzen. Dann steckte ich mir friedlich eine Zigarette an, legte eine zweite auf meine Gasmaske, brannte eine Kerze an, steckte diese auf meine Gasmaske, und begann dann, einen Band Gedichte der Droste-Hülshoff zu lesen.“