- Details

- Uwe Wolff

- Wolff auf Reisen

- Zugriffe: 14642

Undine von der Lamme

und Virgina Arzuaga (Montevideo/Uruguay)

*

"Seine Mitschüler berichteten, dass er bei Festen gern tanzte.

Besonders Tango habe es ihm angetan,

bei dem die Tänzer allerdings sittsam Abstand voneinander hielten."

(Drobinski/Urban. Johannes Paul II. Der Papst, der aus dem Osten kam. Beck 2020. S. 27)

*

"Man könnte Gott auch betanzen;

ein schöner Tänzer könnte Gott ausdrücken."

Adrienne von Speyr. Exerzitien aus der Sicht des Himmels (1950)

*

"als ob es gälte,

die heilige Botschaft in einem einzigen Reigentanz

im gleichen Rhythmus dazustellen."

Dionysios von Areopagita. Kirchliche Hierarchie 429, 1A

*

"Die Gnade tanzt."

Johannesakten

*

Ein Tango weht durch die geöffneten Fenster und schwebt im Innenhof eines ehemaligen Klosters. Das lange Pfingstwochenende hat Tänzer aus ganz Deutschland ins Berliner Umland gelockt. Wir sind aus Bad Salzdetfurth angereist. Der kleine Kurort liegt im Bistum Hildesheim. Für den Mariendom mit seinem berühmten tausendjährigen Rosenstock ließ Bernward, ein Reichsbischof unter den Ottonen und Künstler, zwei Bronzegüsse anfertigen, die heute wie der Tango zum Weltkulturerbe gehören. Auf einer Säule hat er biblische Szenen dargestellt, darunter die Tänzerin Salome. Sie wurde im 20. Jahrhundert zum Inbegriff der femme fatal. Als Lohn für ihre Kunst forderte sie von König Herodes den Kopf Johannes des Täufers. Deutlicher kann man die Gefahren tänzerischer Enthemmung nicht ins Bild setzen. Viele Menschen verbinden mit dem Tango den zügellosen Tanz der Salome. Dabei verwechseln sie den sogenannten Bühnentango mit akrobatischen Figuren und lasziven Posen mit dem Tango Argentino. Wie Zen oder Qigong ist der Tango ein Weg zu mehr Achtsamkeit. Deshalb gibt es zunehmend Angebote, in denen Meditation, Körperarbeit und Tango miteinander kombiniert werden. In Klöstern, Kirchen und auf den Kirchentagen werden neue Gottesdienstformen mit Tango erprobt.

Seit acht Jahren tanzen Undine und ich. Viel Zeit habe ich gebraucht, um beim Tango anzukommen. Denn wie jeder geistliche Weg, so verlangt auch die Körperarbeit Ausdauer, Geduld und Frustrationstoleranz. Ein Leben ohne Tango ist möglich, gewiss auch sinnvoll. Aber nicht mehr für uns. Doch will ich nicht behaupten, der Tango sei in seinem Ursprung ein geistlicher Tanz. Aber er enthält diese pfingstliche Dimension. Meinem alten Freund Pater Franz OFM riss vor kurzem der Geduldsfaden: Ob mir aufgefallen sei, dass ich in fast jeder Mail vom Tango berichte? Alle ungezügelte Begeisterung birgt die Gefahr der Monomanie und Proselytenmacherei. Menschen, die nur ein Thema kennen, nerven. Der Tango braucht keine Missionare. Viel zu mühsam und streng ist sein Exerzitium, dass es Sinn machte, jemanden zu überreden, diesen Übungsweg zu gehen. Wie überall, trennt sich auch hier spätestens nach einem Jahr die Spreu vom Weizen. Der Tango ist eine Berufung. Sie wird geschenkt. Der Weg aber zu einer erfüllten Erfahrung ist weit.

In den zurückliegenden Jahrzehnten hatten Pater Franz und ich viele Franziskanerklöster besucht und an den Stundengebeten teilgenommen. In Assisi, auf dem La Verna, im Prager Kloster, im Kloster Engelberg und im Kloster St. Anna war mir die katholische Welt vertraut geworden. Ich liebte die Welt der Engel, Heiligen, die Muttergottes und nahm regelmäßig am Messopfer teil. Die mögliche Konversion zum Katholizismus war das Thema unserer Korrespondenz. Über meine Verknüpfung von Tango und Liturgie konnte der treue Freund nur verständnislos das ergraute Haupt schütteln. Er ließ auch das Beispiel des argentinischen Papstes nicht gelten, sondern dachte wahrscheinlich an den Tanz der Salome und jene alten Stummfilme, in denen Rudolfo Valentino in einer Kaschemme unter Zechern und blauen Engeln Tango tanzt. Die Historiker des Tangos sind nicht unschuldig an diesem Bild. Immer wieder wird der Ursprung des Tangos in den Rotlichtvierteln von Buenes Aires behauptet. Auch der Tangoroman und Anthologien mit Tangotexten bedienen dieses Klischee.

Der Ursprung des Tangos ist ebenso ungeklärt wie die Bedeutung des Namens. So fühle ich mich frei für eine andere Legende vom Ursprung des Tangos, die ich eines Tages erzählen werde. Der vollständige Name, den die Gründer der Stadt Buenos Aires gaben, lautet: „Santa Maria del Buen Ayre" - „Heilige Maria der guten Luft“. Der Tango verleiht der Seele Flügel und schenkt ihr wieder Kraft zum Durchatmen. Das galt für die Einwanderer in Argentinien und gilt heute. Tango schenkt das Glück der Bewegung und der Begegnung. In Buenos Aires wurde er das erste Mal in der „Stadt der Heiligen Maria der guten Luft“ getanzt. Das geschah gewiss nicht wissentlich.

In der Tangoliteratur wird zu viel von Sinnlichkeit, Leidenschaft und Raserei gesprochen. Ich suche im Tango jene Innigkeit, die ich verspüre, wenn ich mein jüngstes Enkelkind im Arm wiege. Hingabe und Liebe in höchster Reinheit. Sie will dem anderen Menschen nur Gutes und denkt von ihm her zur gemeinsamen Mitte.

Als Übungsweg ist der Tango zuerst ein asketischer Tanz. Er verlangt hohe Präsenz und Konzentration auf die Bewegung im Spiel von Führen und Folgen. Auf den Tischen im ehemaligen Kloster stehen deshalb Flaschen mit Mineralwasser. Getanzt wird im alten Speisesaal. Der schöne Holzfußboden ist gerade biologisch dynamisch erneuert worden. Wegen möglicher Fleckenbildung auf dem Parkett hat der Hausherr das Rotweintrinken verboten. Alkohol mag zum Hotten stimulieren. Im Kloster wird der Grauburger erst gegen Ende der Milonga getrunken. Rekreation heißt die Zeit der gemeinschaftlichen Erholung und des Austausches im Kloster. Wer ins Kloster auf Zeit geht, hofft auf das Gespräch mit Gleichgesinnten. Das gilt auch für unsere pfingstliche Begegnung. Sie bietet für vier Tage einen Ort der Konzentration auf das Wesentliche. Tangueros und Tangueras reden nicht, sondern tanzen. Wenn sie nicht tanzen, reden sie am liebsten von eigenen Tanzerfahrungen: Die ersten Schritte, die lange Zeit der Anfechtung und des Zweifels an der eigenen Berufung, Streit mit dem Partner, erste Erfolge und erstes Wohlgefühl, neue Enttäuschungen, auch Berührungsängste mit dem ersten fremden Tanzpartner. Das Glück des Gelingens.

Wie jedes Geheimnis, so entzieht sich auch der Tango bis zu einer gewissen Grenze der Sagbarkeit. Kann ein Blinder von der Farbe sprechen? Der Tango ist eine Erfahrung, die mich an meine Klosteraufenthalte erinnerte. Ein katholischer Priester und Mönch macht nicht einfach Urlaub. Er wohnt in einem Kloster und verbringt auch seine Urlaubstage in der Regel in einem Gastkloster. Er kennt die Orte, wo gebetet wird, und als Priester muss und will er jeden Tag die Messe lesen. Dies ist kein Zwang, sondern ein tiefes Bedürfnis und eine Übung, so selbstverständlich wie das ruhige, gleichmäßige Atmen. Liturgie ist Spiel, hatte Romano Guardini betont:

„Vor Gott ein Spiel zu treiben, ein Werk der Kunst – nicht zu schaffen, sondern zu sein, das ist das innerste Wesen der Liturgie. Daher auch die erhabene Mischung von tiefem Ernst und göttlicher Heiterkeit in ihr.“

In einer Seitenkapelle von Santa Maria delli Angeli zelebrierte Pater Franz jeden Morgen die katholische Messe, während ich die Liturgie der Gemeinde vertrat. Eine ähnliche Vertrautheit des Rituals, des Gleichmaßes und der Schönheit fand ich im Tango wieder. Tango und Liturgie teilen den Charakter des Spiels. „Ordnung, Spannung, Bewegung, Feierlichkeit und Begeisterung“, so der Kulturwissenschaftler Johann Huizinga, sind Merkmale des Spiels. Dazu komme „eine Vorstellung vom Leben“. In ihr „findet das Gefühl des Eingebettetseins des Menschen im Kosmos seinen ersten, höchsten und heiligsten Ausdruck.“ Der Tanz ist die schönste Ausdrucksform des „Homo ludens“ meint der Jesuit Hugo Rahner und betont daher in seiner „Theologia ludens“:

„Alles Spiel ist irgendwo am Grunde seines Wesen ein Tanz, ein Reigen um die Wahrheit. Immer war das sakrale Spiel ein Tanzspiel. Denn in der Rhythmik des Körpers und der Töne vereinen sich alle Möglichkeiten, in sichtbarer Leiblichkeit das auszusprechen, was der Geist meint und ersehnt, und zugleich auch, es keusch zu verhüllen und zu schützen.“

Tangotänzer sprechen sich mit dem Vornamen an und begrüßen sich mit einem Kuss auf beide Wangen. Nachnahme, Stand und Beruf sind in der Regel unbekannt. Was einer in der Welt darstellt, spielt im Mysterium der Begegnung des Tangos keine Rolle.

Tango ein Stufenweg, auf dem jeder Lehrer seine eigenen Akzente setzt. Anders kann es nicht sein. Wie bei jeder meditativen oder spirituellen Übung so spielt auch beim Tango die Verortung des Lehrenden eine gewichtige Rolle. Der Lehrer prägt. Er vertritt eine Schule. Das setzt den Mut zur didaktischen Reduktion voraus. Wie jeder Lehrer, so muss auch der Tangolehrer eine pädagogische Berufung haben. Gute Lehrer sind daher sehr selten. Wir haben Glück gehabt. Die wichtigste Tugend eines Lehrers ist nicht allein die didaktische Kompetenz und ein weit gefächertes Repertoire an Methoden, sondern vor allen Dingen die Gabe zu fördern, ohne zu überfordern. Noch mehr aber muss der Lehrer die Kunst der Binnendifferenzierung beherrschen: Jeder Tänzer folgt seinem eigenen Weg, befindet sich auf einer persönlichen Entwicklungsstufe. Sie will erkannt und achtsam entwickelt werden. Das geht nicht ohne Humor und Gelassenheit. Der Lehrer muss genau hinsehen können. Das Gelingen oder Misslingen einer Bewegung hängt oft an kaum sichtbaren Nuancen der Bewegung. Noch wichtiger aber als die Kunst der Wahrnehmung ist die Kunst des Schweigens. Der wahre Lehrer sieht Fehler und Grenzen, aber er wird sie nicht immer benennen. Alles braucht seine Zeit. Und keine Tanzpädagogik kann vorwegnehmen, was erst der lange Übungsweg schenken wird.

Auch für den Tango gilt das Wort der Kirchenlehrerin Teresa von Avila: „Die Geduld erreicht alles!“ - „La paciencia todo lo alcanza.“ Geduld und Achtsamkeit sind Schlüsselbegriffe für den Tango. Denn anders als im Flamenco, den Teresa „nach ihrer Rückkehr aus einem visionären Zustand zu tanzen begann (...) und nach kastilianischer Art mit Kastagnetten begleitete“, verlangt der Tango nicht nur ein hohes Bewusstsein vom eigenen Körper und seinen Bewegungen. Tango ist ein Paartanz in freier Improvisation. Die grundlegende Voraussetzung für sein Gelingen ist das Bewusstsein von den Folgen einer Bewegung. Im Gegensatz zu klassischen Standardtänzen werden keine festen Figurenfolgen getanzt. Daher muss der Führende immer ganz in der Bewegung des Folgenden sein. Tango setzt eine hohe empathische Kompetenz voraus. Deshalb wird Tango gerne mit einem Gespräch verglichen. Wie jeder gelingende Dialog weist er über sich hinaus auf ein Grundprinzip.

Tango ist Begegnung. Ihre Intensität ist von vielen Faktoren abhängig. Der Tagesform und der Stimmung. Dem Körperbewusstsein. Der Erfahrung. Es sind nicht die komplizierten Schritte, Drehungen und Figuren, die den Tango zu einer Erfahrung machen, obwohl sie bei sicherer Beherrschung viel Freude schenken. Der Tango wird zu einer Begegnung, wenn es den Tanzenden gelingt, ganz bei sich und zugleich bei dem anderen zu sein, sodass aus zwei Menschen für einen Moment ein Leib wird. Der Tango ist die Erfahrung des Mysteriums der Schöpfung, der Einswerdung von Mann und Frau.

„Ich in dir,

du in mir,

lass’ mich ganz verschwinden,

dich nur sehen nur finden.“

(EG 165.5/GL 387.5)

Dieses mystische Einssein wird nicht in jedem Tanz und mit jedem Partner erfahrbar, aber sie bildet die Mitte des Tangos. Sie ist ein Geschenk. Ein Ereignis. Ein Wunder. Deshalb weist sie über sich hinaus in eine andere Dimension. Man kann Tango tanzen, ohne seine spirituelle Erotik wahrzunehmen oder auch nur wahrnehmen zu wollen. Jeder geistliche und körperliche Weg hat unterschiedliche Tiefendimensionen. Sie werden auch im Tango verschieden erlebt und erfahren. Der Tango macht ein Geheimnis sichtbar, ohne es zu enthüllen. In der gemeinsamen Bewegung kann eine tiefe Begegnung stattfinden. Sie liegt jenseits der Worte, will auch gar nicht beschrieben oder benannt werden. Hier berührt der Tango eine alte Tradition, die vom Reigentanz der Miriam nach dem Schilfmeerwunder, von Davids Tanz vor der Bundeslade, den Mysterientänzen im alten Griechenland, den Liedern Rumis und den Tänzen der Derwische bis zu den liturgischen Reformen Odo Casels reicht. Tango ist die Erfahrung der Sichtbarwerdung des Unsichtbaren. In der Bewegung und Begegnung zweier Menschen kann sich das Pfingstwunder wiederholen. Der Geist wird Leib, und alles Leibliche öffnet sich ins Geistliche – vielleicht bis in den Chor tanzender Engel.

Die gemeinsamen Mahlzeiten in unserem Kloster bieten Zeit für persönliche Gespräche. Auch hier geht es wie beim Tanz um das Substantielle, das Prägende, das Wesentliche. Die Seminarteilnehmer befinden sich im reifen Alter der Generation 50plus. Meine Frau ist mit 44 Jahren die jüngste Tanguera. Zum Tango im Kloster treffen sich 18 Paare. Sie haben die Mitte des Lebens überschritten und sind erfahren im Umgang mit sich selbst und anderen Menschen in Familie und Beruf. Dies schließt Erfahrungen der Umkehr und des Neubeginns mit ein. Tangotänzer haben den Labyrinthweg des Lebens in seinen vielen Facetten durchschritten und sind an manchen Grenzerfahrungen gereift. Deshalb gehen sie feinfühlig und achtsam miteinander um.

Die Texte der Tangolieder erzählen von diesen Erfahrungen, den Freuden und den Leiden des Lebens. In ihnen hat alles Raum, was zum menschlichen Leben gehört. In der Regel kennt der Tänzer den spanischen Text nicht. Die großen Dichter des Tangos sind ihm unbekannt. Wovon der Tango spricht und singt, hat er selbst erfahren und spürt es durch die Melodie hindurch. Die Patina der alten Schelllackplatten aus den Dreißiger und Vierziger Jahren trägt entscheidend zur Aura der Musik bei. Zum Glück hat sie keine Digitalisierung aufheben können. Niemand bleibt auf seinem Platz oder verharrt im Gespräch, wenn Francisco Canaros Interpretation von „Poema“ (1935) gespielt wird.

Der Tango ist ein Kind der Melancholie. Man braucht die Texte nicht zu verstehen, um dies unmittelbar zu spüren. Melancholie ist eine Gestimmheit der Seele. Ihre Grundmelodie sollte nicht mit der Krankheit der Depression verwechselt werden. Melancholie ist die Reaktion auf die Erfahrung höchsten Glücks, die Erfahrung des Einsseins, in dem kein Mensch auf Dauer bleiben kann, solange er auf Erden lebt. Der Melancholiker hat die Mitte des Lebens erfahren. Wie die Braut im Hohenlied Salomons sucht die Melancholia den Geliebten, um die Erfahrung der Einheit zu wiederholen: „Siehe, er kommt tanzend von den Bergen, hintanzend über die Hügel.“ (Hoheslied 2.8) Kein Wort taucht daher in den Liedern häufiger auf, als das Herz („Corazón“) oder die Seele („alma“). Um diese Mitte kreist die innere und äußere Bewegung beim Tango. Berühmte Titel wie „Alma mia“, „Amor y tango“, „Desde el alma“, „Alma de bandoneón“ verweisen auf das Herz als Ort der Begegnung, die jeder Tangotänzer sucht.

Melancholie ist eine große kulturelle und religiöse Energie. Die Tangolieder aus dem Herzen sind verwandelte Schwermut. Wie die hebräischen Psalmen umfassen sie das ganze Leben: Sie sind Lob, Klage, Trauer, Aufschrei, Empörung, Bitte und Gebet. „Mein Gott, warum hast du mich verlassen!“ (PS 22.2) Das berühmte Zitat aus dem Klagepsalm kehrt in unzähligen Variationen in den Tangoliedern wieder. Vordergründig geht es um Treue und Untreue, Zweisamkeit und Einsamkeit, Verlassenwerden und Wiederfinden. Dahinter aber leuchtet das Drama der Seele zwischen Gottesfindung und Gottesfinsternis auf. Text und Tanz korrespondieren im Tango kontrapunktisch. Das gibt dem Tango den Tiefgang und Realismus. Er verschweigt nichts. Er hat das gesamte Drama des Lebens im Blick. Aber durch die Bewegung verwandelt er es in Herrlichkeit und Schönheit.

So heißt es in der „Ballade für einen Verrückten“ („Balada para un loco“) von Horacio Ferrer (1933-2014). Der Verrückte ist kein psychisch kranker Mensch, sondern der Narr im Widerspruch zu seiner Zeit. Trotz aller dunklen Erfahrungen bleibt er Idealist. Von der therapeutischen Erfahrung wissen viele Tangueros und Tangeruas zu berichten. Die Verwandlung des Lebens mit allen seinen Anfechtungen führt zu einer Versöhnung mit sich selbst, dem anderen Menschen, der Vergangenheit, dem Erlebten und Erlittenen. Wie jede Tiefenerfahrung enthält sie aber auch ein spirituelles Potential. Alle Verwandlung und Versöhnung zielt auf einen letzten Punkt. Horacio Ferrer deutet ihn in seiner Ballade mit dem Verweis auf die Welt der Engel an.

Der Tag im Kloster folgt einem Rhythmus. Am Vormittag und Nachmittag werden Trainingseinheiten für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten. Abends findet die Milonga statt. Vor ihrem Beginn ziehen wir uns auf unser Zimmer zurück. Wir wohnen zusammen mit Tobit, unserem Hund. Da wir zu Hause regelmäßig tanzen, sind ihm die Tangoklänge vertraut. So können wir Tobit zur Milonga oder zum Training mitnehmen, weil er in völliger Entspannung und wahrhafter Gelassenheit auf seinem Deckchen verharrt, während wir uns vor ihm im Kreise bewegen.

Nun ruhe ich auf meinem schmalen Bett und schaue auf ein Bild von Anibal Troilo und seinen Hund. Ricardo, der Holländer, hatte mir das Photo geschenkt. Katzen, Hunde, Papageien und ihren tanzenden Menschen: Auch dieses Kapitel des Tangos ist noch nicht geschrieben worden. Durch die geöffneten Fenster dringt das Abendläuten vom Kirchturm. Noch nie habe ich einen Glockenklang in dieser Intensität wahrgenommen. 15 Minuten dauert das Spiel. Das entspricht der Länge einer Tanda. Die Glocken laden nicht nur zum Gebet. Sie sind ein Gebet wie der Tango. Aber das ist ein Geheimnis. Man muss es nicht teilen und schon gar nicht verbreiten. Es ist ja bereits alles gesagt worden und wartet auf Entdeckung. So erklärt Horacio Ferrer in seinem Psalm „Liebeserklärung an den Tango“ den Tango zum Symbol für ein Leben, das Gott in allen Dingen erfährt und feiert. Tango ist die Erfahrung einer schöpferischen Kraft. Ein Pfingsten, das nie enden wird. Wir haben die Fülle des Lebens gespürt und fahren beschwingt und beflügelt nach Bad Salzdetfurth zurück.

- Details

- Uwe Wolff

- Wolff auf Reisen

- Zugriffe: 4384

Meine Oma Selma (1899-2003) pilgerte regelmäßig nach Rom. Die Busreise wurde von der Pfarrei St. Ida in Münster organisiert und führte ohne Zwischenübernachtung ans Ziel. Oma Selma liebte es, vom erhöhten Sitz des Busses auf eine Welt im Vorübergehen zu schauen. Noch mit bald einhundert Jahren fuhr sie nach Rom. Ein Enkelsohn begleitete sie. Ich mag kein Bad in der Menge. Doch eines Tages folgte auch ich der Einladung eines Prälaten. Er war im Vatikan nicht nur hervorragend vernetzt, sondern hatte Zugang zu vielen Entscheidungsträgern. Einige von ihnen wollte auch ich kennenlernen. Der Prälat hatte Lutheraner und Reformierte, Christen aus Osteuropa und Russland in einige Geheimnisse des Vatikan eingeweiht. Er sah darin eine ökumenische Aufgabe. Bald entdeckte auch ein deutscher Bischof den Segensreichtum dieser Reisen. Es galt norddeutsche Priester durch eine Pilgerfahrt unter der Leitung des Prälaten vom antirömischen Affekt zu heilen.

Der Prälat hatte meine theologische Dissertation über den Hagiografen Walter Nigg und meine Habilitation über Werk und Leben Edzard Schapers begleitet. Kardinal Kurt Koch stellte die Biografie in der Botschaft des Vatikans in Bern vor. Nun wollte ich mit Mitarbeitenden der Theologischen Fakultät Fribourg den Kardinal am Ort seines Wirkens besuchen. Vor dem gemeinsamen Flug trafen wir uns in Fribourg. Nicht ahnend, dass bald ein Papst aus Argentinien kommen würde, hatte ich angefangen, Tango tanzen zu lernen und war etwas missionärrisch wie viele Konvertiten. Ich hatte die fixe Idee, meinen Freund Michael Felder (1966-2012) in die Welt des Tangos einzuführen. Mit seinem Kumpel Benny besuchten Michael und ich eine Milonga. Benny war ein Border-Colly-Mix, Michael ein katholischer Priester und Professor. Er hatte ein weites, aber sehr schwaches Herz, wie sich zeigen sollte. Michael konnte einfühlsam über die Liebe predigen, Geige, Klavier und Orgel spielen, Kinder wickeln, junge Mütter trösten, Eheprobleme lösen und sehr viel mehr. Nur zum Tangotanzen konnte ich ihn nicht verführen, so oft ich auch von Kontemplation und Transzendenz sprach.

„Tango tanzen – das ist ein Ritual, ein beinahe religiöser Akt“, sagt León Benarós (1915-2012). Ich denke, er hat Recht. Im Zeichen des Kreuzes setzten Benny, Michael und ich uns in eine Ecke des Tanzlokals und beobachteten die Tanzenden: Benny trug ein rotes Halsband mit weißen Kreuzen, Michael hielt sein Gebetbuch mit goldenem Kreuz auf dem Buchdeckel in den Händen und tat so, als lese er einen Psalm. Eine Frau war mir aufgefallen, weil sie dem Tanzlehrer folgend, anmutig über das Parkett schwebte und dabei die Füße mit einer atemberaubenden Leichtigkeit kreuzte. An diesem Glück der Berührung, der Bewegung, der Verdichtung und der erneut fließenden Energie wollte ich Anteil haben. Ich war aufgeregt, vergaß alles, was ich über die korrekte Aufforderung zum Tanz gelernt hatte und stürmte auf das Parkett. Dann blieb ich vor der Tänzerin stehen, lächelte und fragte, ob sie mir die Gunst des nächsten Tanzes schenke. Es kam eine schnelle Milonga, deren Rhythmus ich als Anfänger nicht gewachsen war. Ich hatte mich in eine aussichtslose Lage manövriert und versuchte meine Verlegenheit zu überspielen, indem ich während des Tanzes ein Gespräch begann. Die Frau ertrug mich drei Tänze lang mit Engelsgeduld und verabschiedete sich mit einem Lächeln. Es war aber nicht jenes holde Lächeln aus innerer Schönheit, sondern ein Blick voll Mitleid und Erbarmen. Doch Michael erwies sich einmal mehr als erfahrener Seelsorger. Krisen und Kreuzwege gehören nun einmal zum Leben, sagte er und führte mich an die frische Luft.

Am nächsten Tag flogen Michael und ich mit dem Prälaten nach Rom. Hier kannte er fast jeden Winkel der Stadt. Er liebte die stillen Momente in einem Straßencafé mit Blick auf die wogende Menge. Wir wohnten wie die Kardinäle während des Konklaves im Gästehaus Domus Sanctae Marthae der Vatikanstadt. Hier bezog später Papst Franziskus einige Zimmer. Von der großen Dachterrasse unseres Hotels hatten wir einen direkten Blick auf die Zimmer des Apostolischen Palastes. Michael und ich zogen durch die Gassen von Rom, aßen hier eine Kleinigkeit, tranken dort einen doppelten Espresso und kamen in die Via di Santa Chiara 34 zu Anibale Gammarelli, dem Schneider der Päpste seit 1798. Gammarelli hatte für Pius IX., Johannes XXIII., Johannes Paul II. und viele Bischöfe von Rom das weiße Gewand angefertigt. Doch stattete er auch Priester, Bischöfe und Kardinäle aus. Michael brauchte ein neues Stehkragenhemd, wie Priester sie tragen. Ich mag Hemden mit Stehkragen. Sie würden mich gewiss beim Tanzen gut kleiden. Dann entdeckte ich leichte rote Socken. Ein schöner Kontrast zu meiner schwarzen Hose und den Schuhen meines Vaters, mit denen ich tanzte! Michael sagte, diese Socken werden von Kardinälen getragen. Der Verkäufer schaute auf meine lange Haare, die ich zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte, und fragte Michael, ob ich Organist sei. Nein, Schriftsteller, antwortete Michael. Da lachte der Mann und verkaufte mir sechs Paar rote Kardinalssocken. Mit ihnen habe ich viel getanzt. Sie sind wunderbar leicht, haben einen kräftigen Ton, aber sie halten nicht lange.

In Rom gibt es für Pilger gewiss wichtigere Ziele als den Laden von Anibale Gammarelli. Wir haben unter der Führung des Prälaten einige Kirchen, Klöster und Museen gesehen. Vielleicht liegt es an meinem Sinn für das Abseitige und die Dinge am Wegesrand, dass mich beim Besuch der Kirche San Pietro in Vincoli weder das Kenotaph mit dem Moses des Michelangelo für Papst Julius II. noch das Grab Nikolaus von Cues in erster Linie in den Bann schlugen, sondern die Ketten, die Petrus in jenem Gefängnis getragen hatte, aus dem ihn ein Engel befreite (Apg 12,6ff.). Nicht dieses Wunder hatte mich seit jeher fasziniert, sondern die beinahe verpasste Begegnung des Befreiten mit seiner Gemeinde. Die hatte sich hinter verschlossenen Türen in einer Art Konklave versteckt und unablässig für die Befreiung des Petrus gebet. Nun stand er vor der Tür. Das Gebet war erhört worden, aber die Beter glaubten es nicht. Ist das ein Bild für die Lage der Kirche heute? Vertraut sie noch auf ihre Gebete?

Hinter den Türen des Vatikan fanden wir unter der Führung des Prälaten keine Beter, sondern kundige Experten für alle Bereiche der Organisation des Kirchenstaates. Wir lauschten ihren Vorträgen und führten Gespräche mit dem Kardinal. Seit meinem Besuch bei Gammarelli hatte ich einen geschärften Blick für die Garderobe der Diener Gottes. So war ich dankbar, in dem Kompetenzteam auch einen Spezialisten für Kleiderfragen zu finden.

Zu Beginn eines Konklaves, sagte der Monsignore, fertige der Schneider drei komplette Ausstattungen in unterschiedlichen Größen: Die weiße Soutane mit dem Zingulum, das kurze Cape (Mozetta) und das Käppi (Pilolus). Ein roter Allwettermantel und ein mit Hermelinpelz für kalte Tage. Als Winterbekleidung das Camauro, ein rotes Samtmützchen mit weißem Pelzrand, in dem der deutsche Papst sehr fröhlich und entspannt aussah. Seit Johannes XXIII. hatte es kein Papst mehr getragen. Ein roter Saturno schützt im Sommer das Haupt des Papstes. Die roten Schuhe werden von Adriano Stefanelli aus Novara im Piemont abgefertigt. Auch sie kleideten den deutschen Papst sehr gut. Nur, sagte mein Informant, wenn ich schweigen könne, werde er mir ein Geheimnis anvertrauen. „Ich bin Schriftsteller!“, sagte ich. „Dann schreiben sie die Wahrheit über die Kleidung des deutschen Papstes: Sie wurde nicht von Gammarelli, sondern dem viel preiswerter arbeitendem Schneider Eurocleoro angefertigt. Er hat bereits den Kardinal Ratzinger ausgestattet.“

Meine Oma Selma hatte in Breslau den Beruf der Schneiderin erlernt. Noch in ihren letzten Lebensjahren führte sie die Nadel. Ich weiß nicht, wie sie ihre römischen Pilgertage verbrachte. Gewiss wird sie auf der langen Busfahrt gelbe Spitzen an weiße Taschentücher für indische Waisenkinder gehäkelt haben. Die Kleiderfrage der Päpste hätte sie gewiss interessiert. Sie war dabei, als Johannes Paul II. in tadellos sitzender Soutane den Münsteraner Dom besuchte und betend vor dem Grab des Löwen von Münster niederkniete, ohne sich die Kleidung schmutzig zu machen. Ja, Oma Selma achtete auf jedes Detail. Das letzte Heilige Jahr 2000 erlebte die Hundertjährige noch in geistiger Frische. „In 25 Jahren“, sage sie zu mir, „wirst du deinen 70. Geburtstag feiern. Mitten im neuen Heiligen Jahr 2025. Das ist ein gutes Zeichen. Mache etwas daraus!“

- Details

- Uwe Wolff

- Wolff auf Reisen

- Zugriffe: 6108

Kursfahrten gehören zum Bildungsprogramm der Gymnasien. Ich diente an einer Traditionsschule in Hildesheim. Drei Pflichtfremdsprachen, Latein, Griechisch, Englisch, und nach Belieben Hebräisch oder Italienisch boten eine angemessene Herausforderung, um die Lernwilligen und -fähigen bereits in der fünften Klasse angemessen zu fördern und zu fordern. Doch kündigte sich auch in dieser pädagogischen Provinz die neue Zeit an. Noch verfehlte der Versuch eines Elternpaares, beide Abgeordnete der Grünen im Stadtparlament, das unsachgemäße Verhalten ihres Rabauken mit dem Hinweis auf seine Hochbegabung zu rechtfertigen, die erhoffte Wirkung. Der Direktor entgegnete: „Wissen Sie, gnädige Frau, bei uns sind alle hochbegabt.“ Dieser Ton wäre heute ein Grund für die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand.

Die Oberstufe fuhr nach Rom oder nach Athen. Eine Kursfahrt nach Island fiel dagegen völlig aus dem Rahmen. Wohl gerade deshalb bot sie mein Kollege an. Er gehörte zu jenen wahrhaft Hochbegabten, die von der Studienstiftung des deutschen Volkes nicht nur wegen ihrer herausragenden schulischen Leistungen, sondern auch wegen ihrer Eigenwilligkeit gefördert worden waren. Als Reisender in hohen Breitengraden mit Erfahrungen in den Biotopen der russischen Arktis durfte ich seine Gruppe begleiten.

Die Insel der Trolle und Trottellummen bietet Survialquälität: Statt gehobenem Hotel und dolce vita in römischen Bars und Cafes - Übernachtung auf nacktem Boden. Statt Drei-Gänge-Menü in Athen - Selbstverpflegung aus der Dose oder Fasten. Dafür Natur pur: Vulkane und Geysire, Papageientaucher und Raubmöven. Island ist teuer. Das Jahr der Vorbereitung bot jedoch ausreichend Zeit, durch Nebenjobs die Reisekasse aufzubessern.

Der Norden hatte mich schon immer fasziniert. Ich las die Edda und die Romane von Halldór Kiljan Laxness (1902-1998). Der spätere Nobelpreisträger (1955) empfing am 6. Januar 1923 im Kloster Saint-Maurice in Clervaux die katholische Taufe und Firmung. Pater Beda von Hessen OSB war sein Beichtvater. Das Benediktinerkloster hatte gemäß der Anordnung Pius X. die Aufgabe, für die Rückkehr der Skandinavier zu beten. Laxness’ berühmter Roman „Islandsglocke“ (1943-1946) ist auch eine Kirchengeschichte Islands, das sich im Jahr 1000 freiwillig zum Katholizismus bekehrt hatte. Vor der Landnahme durch norwegische Siedler hatten auf Island bereits irische Einsiedler gelebt. Sie gehören zur ungeschriebenen christlichen Vorgeschichte der Insel.

Auf Thingvellir, dem heiligen Versammlungsplatz der Nordmänner und -frauen, hatte der Rechtsgelehrte Thorgeir Thorkelsson einen Tag und eine Nacht unter einer Pelzdecke meditiert und dann einen weisen Entschluss gefasst: Um die Einheit zu wahren, sollten alle Isländer katholisch werden! Gesagt, getan. Thing ist Thing. In Skálholt entstand 1057 der erste Bischofssitz. Benediktiner gründeten Männer- und Frauenklöster. Ihnen folgten Augustiner. Mit der Reformation wurde das Luthertum Staatsreligion in Skandinavien. Der dänische König Christian III. ließ den widerständigen isländischen Bischof Jón Arason in Skáholt hinrichten. Der Roman „Islandglocke“ erzählt von einem Traditionsverlust und dem großen Vergessen, das inzwischen auch die gesamte deutsche Schullandschaft ergriffen hat. Der Held Arnas Arnaeus macht sich auf die Suche nach alten Handschriften. Die beschriebenen Pergamente wurden aus den Büchern gerissen und zur Isolierung der Häuser missbraucht. Arnas Arnaeus sah in der Sammlung und Sicherung der beinahe vergessenen Tradition seine Berufung. Ich teilte sie unmittelbar und fand es allemal pädagogisch wertvoll, diese Leidenschaft für die großen Bücher der Vergangenheit an die Jugend weiterzugeben. Wer weiß, vielleicht waren wir die letzten Lernenden, die noch einmal den Kreis christlicher und humanistischer Bildung durchschritten, bevor die Bildungsreformer große Teile dieses Biotopes in Brachland verwandelten. Wenige Jahre vor unserer Reise hatte Johannes Paul II. die katholischen Bistümer des Nordens besucht. Auf Thingvellir hielt er am 3. Juni 1989 eine Ansprache, predigte in der Bischofskirche von Reykavik und empfing Halldor Laxness in einer Privataudienz.

Unser Flug ging von Düsseldorf nach Keflavik. Der Flughafen im Osten der Insel liegt in der Nähe von Thingvellir und der Blauen Lagune (Bláa Lónið), dem Thermalfreibad bei Grindavík. Der Salzwassersee mit der blau-weißen Farbe gehört zu einem Geothermalkraftwerk. Aus 2000 Meter Tiefe pumpt es heißes Wasser an die Oberfläche. Im Thermalbad hat das Heilwasser dann Badenwannentemperatur. Seine Zusammensetzung aus Kieselsäure, Natrium, Kalium und vielen weiteren Bestandteilen hat mich weniger interessiert, wohl aber die Frage, wie ich in Badehose neben den Schülern aussehen würde. Auch die 200 Algenarten im Seewasser waren mir unwichtig. Die Isländer leben nicht nur auf einem Vulkan, sondern einen weit verzweigten seismischen Feld. So ist der Badeaufenthalt in der Blauen Lagune auch eine Einübung in jene Gelassenheit, mit der die Nordländer die Meere befuhren und unbekannte Länder erforschen. Ein Denkmal des größten Seefahrers Leif Eriksson steht deshalb vor der Hallgrimskirche in Reykavik. Sein Mut hatte mich in früher Jugend berührt, und ich las Bücher über die Fahrten der Wikinger.

Die Nordlandreise ist eine Einübung in Resilienz oder besser den Umgang mit dem Unerwarteten. Alle Schönheit der Natur und alle Harmonie menschlicher Verhältnisse kann sich plötzlich ins Gegenteil verkehren. Standhaftigkeit und Treue, Glaubensfestigkeit und Frustrationstoleranz entwickeln sich erst in den Stürmen des Lebens. Die Erde wird nie zur Ruhe kommen. Doch steht unerschütterlich die Botschaft vom Frieden auf Erden. Diesen Widerspruch gilt es aushalten zu lernen, und allein deshalb ist die Reise nach Island eine grundlegende Erfahrung.

Im August 2003 blieb die Blaue Lagune ruhig. 20 Jahre später wurde sie nach mehreren Erdbeben geschlossen. Im Jahr 2024 erfolgten Schließungen und Eröffnungen im regen Wechsel. Die Blaue Lagune ist nicht nur ein Ort der Heilung für verschiedene Hautkrankheiten, sondern ein Therapieort für Menschen mit der Neigung zu Panikattacken. Wo, wenn nicht hier, kann man lernen, mit dem Unverfügbaren umzugehen?

Vatnajökull heißt der größte Gletscher auf Island. 1000 Meter dickes Eis, 100 Kilometer in der Ausdehnung von Nord nach Süd, 150 km von West nach Ost. Wir haben unser Zeltlager in Skaftafell aufgebaut. Gebadet wird in den warmen Flüssen und Seen. Ein eiskalter Hauch entströmt der großen Öffnung der Gletscherzunge. Der Bachlauf ist voll dicker Kieselsteine. Einige sind wie von einem Messer sauber durchgetrennt. Das Eis hat sie zu voller Schönheit gebrochen. Unter dem Gletscher liegen einige der aktivsten Vulkane der Insel. Die Welt des Nordens entsteht aus Feuer und Eis. Die alten Mythen der Edda können noch heute von den Isländern gelesen werden. In allem Wandel der Zeit hat sich die Sprache bewahrt. Identität braucht auch eine Abgrenzung gegenüber dem Fremden. Ein Islandpferd, das etwa zur Zucht die Insel verlassen hat, darf nie wieder heimkehren. Auch für seine Nachkommen bleibt der Weg versperrt.

Isländer haben einen sehr langen Atem und ein noch längeres Traditionsbewusstsein. Der Bauer, der uns über den Vogelfelsen vom Kap Ingólfshöfði führen wird, leitet seine Familiengeschichte in gerader Linie auf Ingólfur Arnarson zurück, der vor über 1000 Jahren auf das damals noch bewaldete Island kam. Ebenso lange wohnt seine Familie auf dem Hof Hofsnes. Mit ihm hatten wir ein unerwartetes Initiationserlebnis. Einar Rúnar Sigurðsson sollte uns zum Vogelfelsen führen, aber seine Frau Matthildur Unnur Thorsteinsdóttir hatte in den frühen Morgenstunden einen Sohn zur Welt gebracht. So übernahm sein Vater, Sigurður Bjarnason, diese Aufgabe. Er hatte vor Jahren die Schafzucht aufgegeben und sich auf Touristenführungen spezialisiert.

Mit dem Linienbus fahren wir zu den feuchten Marschwiesen, wo der Altbauer bereits auf uns wartet. Wir besteigen den offenen Anhänger und fahren zum Plateau der grasbewachsenen Steilküste. Bauer Bjarnason plaudert ohne Punkt und Komma - auf Isländisch. Unsere fleißigen Schüler beherrschen einige europäische Kontaktsprachen, deren Erwerb sich hier auf dem Felsen der Vögel als wenig brauchbar erweist. Unser Nordmann plaudert weiter. Er zeigt auf einen jungen Vogel auf dem Boden. Ist er verletzt? Ist er tot? Er zeigt auf wilde Raubmöven (Skuas) über den Klippen. Sie haben spitze Schnäbel. So stellt sich der Zusammenhang wie von selbst her. Der Jungvogel ist von Skuas getötet worden! Besonders die Schülerinnen reagieren mit Betroffenheit. Gerade wollen sie den Blick wenden, da flattert der Vogel mit den Flügeln und erhebt sich munter in die Lüfte. Die Führung erweist sich als Grenzfall der Kommunikation. Sie gilt es auszuhalten. Ataraxia nannten die alten Griechen die Tugend der Seelenruhe. In den kommenden Stürmen des Lebens ist sie wichtiger denn je. Diese Lehre war die Reise wert.

- Details

- Uwe Wolff

- Wolff auf Reisen

- Zugriffe: 6843

Die Brüder der Gemeinschaft von Taizé sahen es nicht gerne, dass wir mit unseren Schülern die Teilhabe an ihrem Gebetsleben suchten. Ich fühlte mich als Leiter eines Lehrerseminars im Bistum Hildesheim noch recht jugendlich und liebte die engelgleichen Gesänge von Taizé. In vielfacher Wiederholung, manchmal einstimmig oder vielstimmig, singen sie von Engeln und Dämonen, von Licht und Schatten, Zuversicht und Anfechtung und von einer tiefen Sehnsucht nach Erlösung. Ihr Blick richtet sich auf den kommenden Christus. Jugendlich gestimmt bleibt das Leben bis zu seiner Verklärung am Jüngsten Tag.

„Christus, dein Licht verklärt unsere Schatten,

lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht.“

Die Skepsis der Brüder leuchtete mir ein. Eine Reise nach Taizé dient nicht der Bespaßung von Schülern. Mein Freund und Kollege hatte als Französischlehrer die Organisation der Fahrt übernommen. Sie fand im Herbst 2001 statt. Wäre sie heute mit dem sehr hohen Anteil muslimischer Schüler noch durchführbar? Wir alle hatten damals ungläubig und erschüttert auf die Endlosschleife der Bilder von Ground Zero geschaut. Mit diabolischer Logik hatten Islamisten ihre Flugzeuge in die Twin Towers gesteuert. Wir hatten das mysterium iniquitatis (2. Thes 2,7) erlebt. Woher dieser Hass? Vor dem radikal Bösen verstummen alle Versuche der Erklärung.

In Stille und Schweigen erreichten wir Taizé. Ein Bruder im weißen Habit begrüsste uns unterkühlt an diesem neblig feuchten Septembertag und wies uns die Zimmer zu. Taizé ist kein synodaler Weg, sondern geistliche Hierarchie. Ohne sie gibt es keine Vervollkommnung. Wir wurden über den Tagesrhythmus, die Gebets- und Essenszeiten informiert. Im späten Nachmittag trafen wir uns zum ersten Mal mit den anderen Pilgergruppen in der Kirche. Vorne sahen wir eine Mauer aus Ziegelsteinen, dazwischen platziert Teelichter. Stühle gab es nicht. Entweder saßen wir auf dem Boden oder benutzten ein kleines Holzbänkchen. Lang war die Fahrt gewesen und anstrengend. Einige strecken sich daher auf dem Boden aus. Im Kloster herrscht Disziplin. Wo das Heilige sichtbar werden will, da lauern auch die Dämonen. „Wachet und betet!“, heisst es in einem Lied. Es zitiert eine Aufforderung Jesu in der Stunde seiner Todesangst: „Bleibt hier und wachtet mit mit, wachet und betet!“ Die Jünger aber schliefen in der Nacht von Gethsemane vor Erschöpfung und Traurigkeit. Die Gottesdiensthelfer von Taizé bewegen sich lautlos wie Zen-Meister durch die Kirche. Ihr Befehl duldet keinen Widerspruch. Sehr bestimmt fordern sie die Müden auf, sich vom Schlaf des Glaubens zu erheben und die Sitzhaltung der Erwartung einzunehmen. Der Blick richtet sich nach vorne, dort wo die Lichter brennen und bald die ersten Gesänge angestimmt werden.

„Im Dunkel unsrer Nacht,

entzünde das Feuer,

das nie mehr erlischt,

das niemals mehr erlischt.“

Ein Kloster ist kein kulinarischer Ort. Da ich von früher Kindheit an gewohnt bin, schweigend und ohne Kommentar zu essen, was auf den Tisch kommt, habe ich keine Erinnerung an die gemeinsamen Mahlzeiten. Sie genügten. Der nächste Kaufladen liegt weit entfernt und ohnehin hatte der Gastbruder das Verlassen des Geländes ausdrücklich verboten. Er sprach nicht von der stabilitas loci, ohne die es keine wirkliche Konzentration des Geistes auf das Wesentliche geben kann, sondern von den Dorfbewohnern, die nicht durch einen Massenandrang von Apostaten der Stille belästigt werden sollten. Die Schüler hielten sich an diese Vorgabe. Ohnehin waren die Rucksäcke mit einem Notvorrat an Essbaren prall gefüllt. Meinem Kollegen und mir blieb zwischen den Gebetszeiten viel Zeit für unser theologisches Gespräch über Hans Urs von Balthasar und Adrienne von Speyr, denn die Schüler wurden in Gesprächsgruppen betreut.

Taizé liegt in einsamer Landschaft. Doch mit dem Bus kann man in 18 Minuten Cluny erreichen. Von hier aus erneuerte die cluniazensische Reform den lasch gewordenen Glauben in ganz Europa und zeigte sich wehrbereit gegenüber den muslimischen Kriegern. Die Abtei von Cluny wurde durch französische Gottesleugner im Namen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit 1798 enteignet und dem Abbruch freigegeben. Der Dämon der Zerstörung hat viel Gesichter. Als wir nach dem Besuch heimkehrten, erwartete uns schon der Gastbruder mit einer Ermahnung. Unsere Büßerstimmung hielt uns nicht davon ab, nach dem Abendessen ein Glas Rotwein aus kleinem Glas (0,1 L) zu bestellen. Hinter der Eßhalle wurde jeden Abend bis 21.00 Uhr eine Verkaufsbude eröffnet. Gośka und Swetlana schenken uns sogar noch ein zweites Glas ein. Was wäre die Ökumene ohne den Osten! Vollkommen versöhnt waren wir, als Gośka uns in deutscher Sprache zusprach: „Zum Wohle, zum Wohle, der Papst ist ein Pole!“

Am Freitagabend sahen wir die Kirche in anderem Licht. Wir hatten inzwischen die angemessene Sitzhaltung gelernt. Die Helfer der Brüder hatten ein großes Kreuz aus Teelichtern auf dem Boden gelegt. Nach einer Zeit des Gesanges bewegten sich einige Teilnehmer auf das Kreuz zu und verneigten sich. Das war ein Bußakt. Dann kam eine neue Bewegung in den Raum. Wir saßen wie immer ganz hinten, damit wir aus leicht erhöhtem Platz den Raum überblicken konnten. In der Tiefe des Raumes hockte ein Mensch in weißem Habit auf dem Boden. Jugendliche aus den vorderen Reihen erhoben sich von ihren Hockern und robbten auf Knien zu dem Alten. So entstand eine lange Warteschlange. Ich schaute auf unsere Schüler. Einige waren richtige Rabauken. Zu ihnen gehörte Marcel, der auch in Taizé seine langen Haare mit Gel zugekleistert und zu einem Hahnenkamm geformt hatte. In Calderons berühmten geistlichen Spiel „Das große Welttheater“ erklingt am Ende das Tantum ergo. Vor dem Allerheiligsten beugen alle die Knie, selbst die Mächte der Unterwelt:

„Da des Himmels Engelscharen,

In der Hölle die Dämonen

Und die Menschen auf der Welt

All sich beugen vor dem Brote“.

In der Ökumene von Taizé wird keine eucharistische Anbetung praktiziert. Aber selbst Marcel ging auf die Knie und kroch über den Boden zu dem alten Mann. Ich war inzwischen aufgestanden und hatte mich leise am Rand der Kirche in Richtung jener Säule geschlichen, an die sich der Alte gelehnt hatte. Ja, es war Frère Roger, von dem sich die jungen Menschen segnen ließen. Er legte ihnen seine Hände auf den Kopf. Nun war mein Schüler an der Reihe. Der Gründer der Gemeinschaft wird doch nicht seine zarten Hände in diesen Irokesen-Haarschnitt betten! So durchfuhr es mich. Doch der heilige Mann kannte keine Berührungsängste und segnete den Jungen.

Das Bild von diesem Segen begleitete mich. Niemand kennt die geheime Wirkung eines Segens. Wenn ich mit meinem Freund und Seelsorger Pater Franz OFM durch jene bayerischen Landschaften fuhr, in denen er Mission betrieben hatte, so segnete er vom Steuer des alten Wagens aus die kleinen Städte und Ortschaften, an denen wir vorbeifuhren. Segen wirkt auch dann, wenn der Gesegnete nichts von der Segnung weiß. Wir leben in einer Zeitenwende. Die mit dem Zeichnen Tau Gesegneten werden den Untergang überleben. Wohl deshalb tragen die Brüder das endzeitliche franziskanische Symbol.

Es gibt viele Möglichkeiten, Impulse aus Taizé in den Schulalltag zu integrieren, besonders, wo es noch die Tradition der Andachten gibt. Taizé-Lieder haben längst Eingang in das Gotteslob gefunden. Bei aller Freude am Gesang machen sie der Gemeinde auch bewusst, dass die Messe in der niedersächsischen Diaspora keine Taizé-Stimmung erzeugen kann. Dafür tadelt niemand im Norden den fröhlichen Schluck Bier oder das Glas Wein im Gemeindehaus nach dem Besuch der Messe.

Segen wirkt meistens dort, wo wir ihn nicht erwarten. Das Abitur kam und mit ihm der Gottesdienst, für dessen Gestaltung ich zuständig war. Die Schulkirche ist dem Erzengel Michael geweiht. Bernward von Hildesheim hat sie in der ersten Jahrtausendwende errichtet. Damals kamen die kleinen Bronzeengel in Gebrauch, Handschmeichler für alle Fälle und Lebensbegleiter weit über den Tag der Verleihung der Reifezeugnisse hinaus. Ich hatte das Bedürfnis, meinen Schülern diesen Engel mit auf den Weg zu geben. Der Pfarrer sollte die Abiturientia in kleinen Gruppen im Altarraum segnen und jedem einzelnen einen Engel mit auf den Weg geben. Mit der Einführung von Ritualen zumal unter Lutheranern kann man schweren Schiffbruch erleiden. Wir waren uns des Risikos der Ablehnung bewusst. Ein Abi-Gottesdienst ist weder Kirchen- noch Katholikentag, wo andere Formen der Liturgie gerne erprobt werden. Die Geschichten, die unsere Schüler Jahre später von der Fahrt nach Taizé und der Segnung in der Michaeliskirche erzählten, bezeugen die Wirkung segnenden Handelns. Man muss es einfach tun und darf wie Frère Roger keine Angst vor vielleicht unangenehmen Berührungen und Folgen haben.

„Auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht“: Beim Abendgebet in der Versöhnungskirche bewegte sich vier Jahre nach unserer Reise eine junge Frau aus Rumänien auf den Greis zu und erstach ihn. Frère Roger war sofort tot. Die 2500 Anwesenden hielten kurz inne. Dann sangen sie weiter. Über aller Zerstörung gibt es eine unzerstörbare Ökumene der glaubenden Herzen. Der Gesang der Engel verstummt niemals. Auch das hatte ich auf dieser Reise erfahren.

- Details

- Uwe Wolff

- Wolff auf Reisen

- Zugriffe: 5874

Zu Drogen fühlte ich mich nicht hingezogen. Aufgewachsen im katholischen Münster hinkte ich dem Zeitgeist der Blumenkinder ein wenig hinterher. Onkel Johannes kam jedes Jahr zu Besuch aus San Francisco und brachte aus der Bay Area die neuesten Produkte der Hippie-Kultur in mein Elternhaus. Schallplatten von Greatful Death und Country Joe and the fish und ein buntes Badehandtuch in psychedelischen Farben. Ich nahm es mit in die Badeanstalt Stapelskotten an der Werse, legte mich drauf und schaute den Mädchen zu, wie sie sich gegenseitig den Rücken mit Piz Buin oder Niveau einölten. Das Leben war herrlich und manchmal wie ein unschuldiger Rausch. „Jugend ist Trunkenheit ohne Wein“, sagt der alte Goethe. Er musste es wissen.

Auf dem Handtuch stand ein anderer Spruch. Ich kannte ihn, konnte ihn auch übersetzen, verstand ihn aber nicht: „Turn in, tune on, drop out“. Das waren drei Imperative: Angehen, Aufdrehen, Aussteigen. Ich bezog sie auf die Musik und meinen DUAL-Plattenspieler. Für ihn hatte ich vier Wochen der Sommerferien geopfert und als Gärtner im Garten der Offiziers-Messe der britischen Besatzungsarmee gearbeitet. Die „Tommis“ sind ins Königreich heimgekehrt. Wo damals in der York Kaserne von Münster-Gremmendorf ihre Vorgesetzten im Casino feierten, wird heute gelegentlich Tango getanzt.

Die berühmte Anleitung zum Ausstieg aus dem bürgerlichen Leben und zum Einstieg in eine andere Wirklichkeit mit Hilfe von LSD stammt von dem amerikanischen Guru Timothy Leary. Ein gefährlicher Spinner und Verführer, wie wir heute wissen. Denn LSD gehört zu den gefährlichsten das Bewusstsein verändernden Drogen. Vor achtzig Jahren wurde LSD (Lysergsäurediäthylamid) von dem Naturmittelchemiker Albert Hofmann (1906-2008) entdeckt. Als Mitarbeiter des Basler Sandoz Konzerns versuchte er aus dem Mutterkorn (Secale cornutum) eine den Kreislauf stimulierende Substanz zu gewinnen. Das Mutterkorn ist ein Pflanzenparasit. Kommt er in die Nahrung, so entfaltet er im Körper eine verheerende Wirkung. Matthias Grünewald hat auf seinem Isenheimer Altar einen durch das Mutterkornalkaloid entstellten Körper als Symbol der Passion gemalt.

Albert Hofmann tastete sich in Selbstversuchen an die Wirkung der Droge heran, erst allein, dann mit Ernst Jünger und Rudolf Gelpke. Diese Versuche sind in die Literatur eingegangen. Jünger beschreibt sie in „Drogen und Rausch“ und in literarischer Verdichtung in seiner Erzählung „Besuch auf Godenholm“, Albert Hofmann in seinem Buch „LSD - Mein Sorgenkind“. Ein Sorgenkind wurde LSD nicht nur aus Gründen des Missbrauchs durch amerikanische Seelenfänger. Ein Schweizer Chemiker von Rang sucht nicht die bald verbotene Droge, sondern ein wirksames Naturheilmittel, das ihm als Patent ein sorgenfreies Leben beschert.

LSD wurde von vielen Musikern als Vehikel einer Reise in die Anderwelt gepriesen. In Anspielung an „Alice im Wunderland“ sang Grace Slick von der Gruppe Jefferson Airplane vom „White Rabbit“ (1967), Jim Morrison forderte mit „Break on through to the other side“ (1967) zu einer Fahrt auf die andere Seite des Bewusstseins auf. Seine Gruppe nannte sich nach einem Buchtitel des drogenkundigen Schriftstellers Aldous Huxley „The Doors“. Auf dem Cover ihrer berühmten Schallplatte „Sergeant Pepper“ (1967) zeigen sich die Beatles in Phantasieuniformen vor ihren Idolen, darunter Albert Hofmann. Ich besaß die Platte. Das Lied von der verlorenen Tochter („She’s leaving home“) inspirierte uns damals zu einem Jugendgottesdienst über die moderne Schwester des verlorenen Sohnes aus dem Lukasevangelium. Wir waren bester Stimmung und beflügelt vom Geist der Erneuerung. Die Jazz-Dance Formation von Günter Rebel tanzte in einem Gottesdienst den Sonnengesang des Heiligen Franz von Assisi. Erkannten wir, was uns ergriffen hatte? Die Texte vieler Lieder waren allzu kryptisch. „Lucy in the sky with diamonds“ - Lucy im Himmel mit Diamanten! Unser Pfarrer war ökumenisch jugendbewegt und wollte mit dem Aggiornamento aus Rom mithalten. Aber vor der absoluten Metaphorik dieses Liedes kapitulierte er. Erst Albert Hofmann entschlüsselte mir diesen Beatles-Titel. Als ich ihn im August 1999 auf der Rittimatte im Baseler Land besuchte, gab er mir einen Schlüssel zu diesem Lied. Lucy - Sky- Diamonds - LSD. Ging es in diesem Song wirklich um die Beschreibung eines LSD-Trips? Nicht nur die Texte der Pop-Musik sind seit jeher Flächen für Projektionen. Je kryptischer der Vers, je steiler die Metaphorik, desto mehr kann aus dem Text gelesen werden.

Albert Hofmann war ein Augenmensch mit einer hohen Sensibilität für die verborgene Seite der Wirklichkeit. Er glaubte an Gott als Schöpfer des Lebens. Deshalb war ihm die Welt ein Buch und Zeugnis seiner Schöpferkraft. Obwohl aufgewachsen in einer durch die reformierte Tradition der Schweiz geprägten Familie hatte er wie sein Freund und Konvertit Ernst Jünger einen Blick für die Spuren Gottes im Garten. Diese natürliche Theologie oder Spiritualität der Natur steht der reformierten Auffassung von dem unendlichen Abstand zwischen Schöpfer und Geschöpf diametral entgegen. Als ich mit meinem Freund Heimo Schwilk von der Rittimatte im Leimental über die Berge ins benachbarte Frankreich schaute, erfüllte mich ein erhebendes Gefühl: Dies ist ein herrliches Land! Es schien beseelt wie eine Art heiliger Raum. Meine Äußerung war der Schlüssel zu den folgenden Gesprächen. Denn der jugendliche 93-jährige Chemiker freute sich, dass wir sahen, was anderen verschlossen blieb. „Viele Besucher stehen hier oben auf dem Berg, schauen über die Hügelkette und - sie sehen nichts!“, sagte Hofmann.

Unsere Zeit leide an einem Verlust der Wahrnehmung. Es gebe Menschen, die jagen blind durch die große Herrlichkeit der Blumen und Blüten, der Gräser, Sträucher und großen Bäume. „Die Schöpfung kann nicht von selbst entstanden sein. Ich weiß als Chemiker, dass die Moleküle von Gesetzen bewegt werden. Es muß also einen ersten Beweger geben. Es braucht einen Plan, und in den Chromosomen ist dieser Plan enthalten. Ein Plan aber ist Geist. Und dieser Geist ist auch in uns“, sagte Hofmann. „Der liebe Gott spricht zu uns nicht in Worten, sondern in der Sprache der Natur. Allem Heiligen liegt die Schönheit zu Grunde. In allem Schönen suchen wir die Vollkommenheit. Gott ist die Schöpferkraft.“

Hofmann war alles andere als ein Drogenapostel. Aber er glaubte, dass ein verantwortlich begleiteter Umgang mit LSD durch einen Priester zu einer Initiation in das Geheimnis von Gottes Gegenwart in der Natur und in der eigenen Seele führen könne und damit zu einer neuen Religiosität. Einige Propheten und Heilige hatten Visionen. Sie schauten Gott in seiner himmlischen Herrlichkeit und vernahmen unaussprechliche Worte. Woher kamen diese Eingebungen? Kannten sie die geheime Wirkung pflanzlicher Stoffe? Das sei zu vermuten, meinte Albert Hofmann. Für ihn war das Christentum eine Mysterienreligion. In seiner Mitte steht das Paradox des Kreuzes als Symbol für Tod und Auferstehung. Von diesem Zusammenprall der Gegensätze lebe auch die hohe Dichtung wie Goethes „Marienbader Elegie“. Beim Rundgang durch den Bungalow mit seinem vom Hausherrn täglich genutzten Schwimmbad und anschließendem Kaffee im Beisein seiner Frau Anita erfuhren wir, dass Hofmann im Besitz der Handschrift sei. Natürlich wollten wir Goethes großes Liebesgedicht auf Ulrike von Levetzow sehen. Doch erfuhren wir, dass Autographen von diesem Rang nicht im Haus aufbewahrt werden. Vielleicht hielt Hofmann uns junge Spunte eines Blicks in dieses Mysterium jugendlicher Greisenliebe für nicht würdig.

Beim Besuch eines Freundes in Mexiko im Jahr 1992 habe er während einer Mondnacht zum letzten Mal LSD genommen. LSD mache für andere Dimensionen der Wirklichkeit empfänglicher. Die Psychedelika seien Drogen, die eine ganz andere Wirkung als die übliche Rauschgifte haben. Sie schenkten eine metaphysische Erfahrung. Sie seien aber sehr gefährlich, wenn sie im falschen Rahmen genommen werden. Bei falschem Gebrauch schädigten sie die Seele. Deshalb benutzte man Drogen dieser Art zum Beispiel bei den Mysterien von Eleusis im alten Griechenland nur unter Führung des Priesters. „Ich habe von Anfang an vor dem Missbrauch von LSD gewarnt. Ich war sozusagen meine eigene Kassandra.“

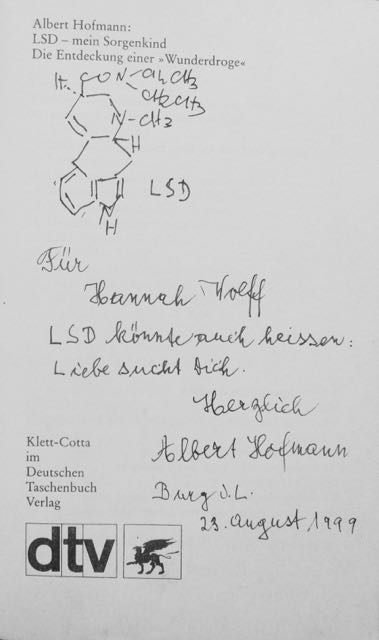

Noch heute ist der Gebrauch von LSD verboten. Allerdings gibt es Modellversuche in der Schweiz. In ihnen arbeiten Psychiater wie Peter Gasser mit Menschen in Krisen- und Grenzsituationen. Vielleicht kann LSD schwere Krebsleiden lindern helfen oder die letzten Stunden eines Lebens erleichtern. Die Forschung ist noch immer auf dem Weg. Die Kirche bezeugt eine andere sakramentale Wirklichkeit im Geheimnis der Eucharistie. Ignatius von Antiochien verglich die Wirkung dieses Kult-Mysteriums mit einer heilsamen Medizin. Er nannte die Hostie „Heilmittel der Unsterblichkeit“ („Pharmakon Athanasias“). Bei unserem Abschied von der Rittimatte schenkte mir Albert Hofmann eine Ausgabe seines Buches „LSD - Mein Sorgenkind“. Als Widmung zeichnete er die Formel für LSD und schrieb in das Buch eine mir bislang unbekannte Lesart der drei Buchstaben: „LSD kann auch heißen: Liebe Sucht Dich!“ Darüber lohnt es sich noch heute nachzudenken.