- Details

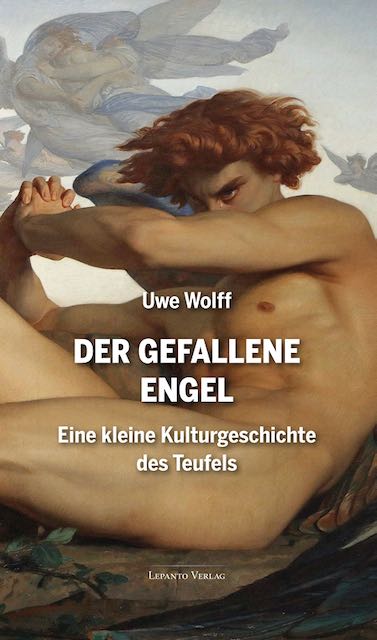

- Uwe Wolff

- Engel

- Zugriffe: 13041

„Contraria sunt complementa“

Niels Bohr

*

„Wer in diesem Buch Einblicke in die finsteren Abgründe des Bösen erwartet, wird nicht enttäuscht werden – allerdings auf unerwartete Weise: Die Lesenden erwartet ein tief ernstes und zugleich irgendwie heiter gelassenes, von Lebenserfahrung und Belesenheit gesättigtes Buch, das immer wieder an die Schwelle der Einsicht führt: Ja, so ist das Leben, inmitten aller Bedrängnis. Bereits auf den ersten Seiten werden wir daran erinnert, «dass die Lage wohl ernst, aber nicht hoffnungslos ist. Alle Teufel waren ursprünglich Engel» .

Mehr als der Autor das Thema, erwählt bei wirklich tiefgründigen Büchern das Thema seinen Autor. Uwe Wolff ist gut vorbereitet. Wir verdanken ihm zahlreiche Werke über die himmlische Welt, jüngst das Buch mit dem schlichten Titel «Engel» (2023), das im wahrsten Sinne von A bis Z in ihre Welt einführt, die immer auch unsere Welt ist. Der orthodoxe Theologe Sergij Bulgakov setzt in seinem theologischen Engelbuch bei den ersten Worten der Bibel an: «Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde». Die Engel wohnen nicht in einem oberen Weltstockwerk, zu dem die Tür verriegelt oder gar versiegelt ist. Himmlische und irdische Welt durchdringen und entsprechen einander. Kein Mensch und auch keine andere geschöpfliche Wirklichkeit ist ohne ihre Engel, die die göttlichen Urbilder aller Dinge in ihrer Güte und Schönheit in sich bergen. Die Engelsleiter ist keine Strickleiter. Sie steht fest auf der Erde, so dass die Engel «auf- und niedersteigen» (Joh 1,51), also zunächst «hinauf»! Ausgerechnet für die Dämonen scheint die gegenläufige Bewegung zu gelten: «Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat» (Offb 12,12). Die Dämonen haben sich nie mit der Erdenschwere der Geschöpfe abfinden wollen.

Uwe Wolff hat wahrhaft eine Berufung für das biographische Schreiben, und sein Blick auf Menschen und ihre Schicksale bewegt sich frei und vertraut zwischen Himmel und Erde. Biographie ist für ihn Angelologie. Wir brauchen nicht zu wissen, welche Beatrice ihn in die himmlischen Sphären eingeführt hat. Wir erfahren aber, wie sein philosophischer Lehrer Hans Blumenberg (1920-1996) ihn gegenüber jeglicher Entmythologisierung des Teufels immunisiert und ihm so die Dämonologie als Thema der Lebensbewältigung anvertraut hat: «Wie Fragen nach dem Teufel beantwortet werden, hat immer Folgen für die Beantwortung anderer Fragen von vermeintlich größerer Dignität».

Anders als Dante in seiner Göttlichen Komödie führt Uwe Wolff nicht durch Hölle, Fegefeuer und Paradies, sondern durch die Lebensalter des Menschen: von der Geburt über Kindheit, Jugend, Liebe, Berufung und Kampf bis zur Vollendung. Und er tut dies nicht in Form von pädagogischen oder geistlichen Anleitungen zur Lebensführung, sondern lässt uns unmittelbar in alltägliche Lebenswelten eintreten. Die Übergänge zwischen historischen Zeugnissen und literarischen Gestalten sind fließend. Im Zeitalter des «autofiktionalen Schreibens» verschwimmen ohnehin die Grenzen zwischen vermeintlich authentischer Selbstdarstellung und erdichteter Selbstinszenierung. Wer wüsste schon «authentisch» darüber Rechenschaft zu geben, welche Engel und Dämonen seine Seele bewohnen und bewegen?

So lernen wir neu mit dem Kind in die rätselhafte Unterscheidung zwischen Gut und Böse einzutreten. Wir erahnen wieder die längst verdrängte «unauslöschliche Gedächtnisspur», die sich für die kleinen Kindersünden in die Seele einbrennt und erst im hohen Alter in das Bekenntnis mündet: «Ich bitte die Frösche und die Vögel, die ich misshandelt oder umgebracht habe, um Verzeihung». Wir werden der daraus erwachsenen Kindheitsängste wieder gewahr. Das mittelalterliche Epos «Parzival» bringt diese Erfahrung ins Bild: Erwacht das Kind zum Bewusstsein seiner selbst, so findet es in sich einen Riss: Seine Seele ist «schwarz und weiß wie das Federkleid der Elster, wie Hölle und Himmel». Und wieder mag es lange, sehr lange dauern, bis Leonard Cohens Song erklingen kann: «There is a crack, a crack in everything. That’s how the light gets in …».

Gott selbst scheint den Riss zu nutzen und an genau dieser Stelle um die Seele zu werben und zu ringen: Der Brudermörder Kain unterliegt Gottes besonderem Schutz: «Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände» (Gen 4,15). Selbst die Sintflut entlässt aus sich den alten Menschen samt seinen Dämonen und gibt ihm alle Mittel, den Kampf mit ihnen zu bestehen. Sinnbild dafür ist Margareta, die Königstochter, die der hl. Georg vor dem Drachen rettet. Margareta kann ihn nun an ihrem Gürtel wie an der Leine zahm in die Stadt hineinführen. Am Ende dient das gezähmte Böse der Bekehrung der Bürger der Stadt, die sich auf die Predigt des Georg hin taufen lassen. Nun können sie selbst in der Kraft des Kreuzes das Böse bezwingen.

Breiten Raum erhält im Kapitel über die Jugend das «Rote (Sowjet)Reich der Illusionen» –wiederum als Sinnbild für alle Ideologien, die den «neuen Menschen» und die «heile Welt» ohne Gott auf Lagern und Gehirnwäsche, auf Folter und Mord gründen wollen. Gerade aus dieser Welt tritt die Lichtgestalt des orthodoxen Priesters und Theologen Sergij Bulgakov (1871-1944) hervor, den die Gräuel der Revolution und der Exilierung nicht gebrochen haben. In dem niemals geheilten Riss seines Lebens wächst eines der großartigsten Glaubenszeugnisse und eine der fruchtbarsten theologischen Synthesen des 20. Jahrhunderts.

Doch selbst die Liebe, der ein weiteres Kapitel gewidmet ist, gedeiht nur, wenn wir – wie der Untertitel sagt – «den Wolf umarmen». Ist das Böse am Ende «Folge ungelebten Lebens und unterdrückter Liebe»? Ist am Ende sogar Judas nicht etwa ein inkarnierter Satan, sondern eine Grenzgestalt der letztlich nicht mehr rationalisierbaren Heilswege Gottes? Hat nicht Petrus, der zum Felsen der Kirche wird, denselben Verrat begangen, indem er Jesus dreimal verleugnete? Hat nicht der hl. Franziskus aus dem mörderischen Wolf von Gubbio den geliebten Mitbewohner der Stadt gemacht, den alle nach seinem Tod betrauerten?

Auch die kirchliche Dimension des Bösen umgeht der Autor nicht. Papst Paul VI nahm kurz nach Abschluss des II. Vatikanischen Konzils wahr, dass «durch eine Ritze der Rauch des Satans in den Tempel Gottes eingedrungen» sei. Der Riss innerhalb der nachkonziliaren Kirche wurde nicht nur zum Einfallstor des göttlichen Lichts, sondern auch zur unkontrollierten Grenzüberschreitung für die Dämonen, die in der aufgeklärten Welt unbemerkt passieren konnten. Jesus hat uns Wege gezeigt, den Versuchungen zu widerstehen, mit denen der Diabolos seine volle Menschwerdung verhindern wollte, und den Versuchten und Besessenen beizustehen. Anneliese Michel aus Klingenberg verhungerte elendiglich in dem Riss zwischen den ärztlichen Göttern in Weiß und der Machtdemonstration unsensibler Exorzisten.

Und der Teufel selbst? Kann er erlöst werden? Will er überhaupt erlöst werden? Seit Origenes begleitet selbst diese Frage spirituell wache Menschen, und auch Uwe Wolff weicht ihr nicht aus. Die gegenläufigen Erfahrungen bleiben für das menschliche Urteil unversöhnbar: «Der reumütige gefallene Engel ist erlöst» (Klopstock) – und: «Jede Hölle kann zurückkommen» (Warlam Schalamow). Das Buch führt uns zum Abschluss auf Ernst Jüngers «Marmorklippen», publiziert kurz nach Kriegsbeginn 1939. Licht und finsterste Schatten der Zivilisation treffen hier aufeinander, und in der Bilanz erklingt wohl auch die Stimme des Autors: «Heiterkeit ist das Schlüsselwort und Leitmotiv der Marmorklippen und das sichtbare Zeichen der Überwindung der Todesfurcht». Den Tod selbst zu überwinden, liegt nicht in unserer Hand. Die in das letzte Kapitel eingeflochtenen Einblicke in das letzte Buch der Bibel, die Apokalypse des Johannes, eröffnen jedoch eine unerschütterliche Hoffnung: In einer Zeit, in der das Jüngste Gericht «in irdischen Gremien statt[findet]. Daher die Todesangst in unserer Zeit», gewinnen Christen ihre heitere, gelassene Freiheit aus der Gerechtigkeit Gottes, der die Engel dienen und die von den Dämonen nicht ertragen wird.

«Überwindung der Todesfrucht ist Aufgabe des Autors; das Werk muss sie ausstrahlen» – so zitiert Uwe Wolff Ernst Jünger auf der Seite der Widmung des Buches an Hans Blumenberg. Leser und Leserinnen werden entdecken, dass der Autor dieser Aufgabe treu geblieben ist.“

Barbara Hallensleben in: Tagespost vom 5. Juni 2025

*

"Man könnte meinen, es ist an der Zeit, über den Teufel zu schreiben.

Über das Böse in der Welt mit Putin und Trump darin,

mit Krieg in der Ukraine, im Gaza-Streifen, im Sudan,

mit Gewalt und Anschlägen auch in Deutschland.

Die kleine Kulturgeschichte des Teufels mit dem Titel

'Der Gefallene Engel' von Uwe Wolff ist jedoch eine logische

Folge der Arbeit des Engelforschers und Theologen.

Zwei Jahre arbeitete er an dem Buch, von dem er schon

seit 40 Jahren wusste, dass er es eines Tages schreiben würde.

Nun ist es erschienen."

Andrea Hempen

*

"Uwe Wolffs großartiges Werk ruft uns auch Voltaire ins Gedächtnis, der vieles war, nur kein Atheist: 'Der Satan! Dies ist das ganze Christentum, kein Satan, kein Heiland!'"

Werner Olles

*

*

„Wolff ist in allen seinen Büchern ein Geber und kein Nehmer, er will aufbauen und zerstört nur dort, wo die Konstruktion die Destruktion verlangt. Es ist ein Mutmachbuch vor dem Abgrund und es ist in diesem Impetus vielleicht sein deutlichstes!

Es ist zwar religiös motiviert und wer zwischen den Zeilen lesen kann, der vermag bereits die Konversion angekündigt sehen, aber es wurzelt im Geist seines großen philosophischen Lehrmeisters: Hans Blumenberg. Der Assistent war dem Meister in seinen letzten Jahren unentbehrlich geworden, erbte einen Teil seiner Bibliothek, seinen ikonischen Schreibtisch und empfing auch den letzten Brief Blumenbergs – und der hat es in sich!

Blumenberg, der Katholik, schreibt darin – ein Jahr nach Erscheinen des „gefallenen Engels“: „Im Reden von etwas, was uns sowieso sprachlos läßt, darf es viele Sprachen geben und hat es immer gegeben, gerade auf der via negationes. Die Bücher von Uwe Wolff zeigen auch das, überschreiten furchtlos die Demarkationslinien der Prälaten.“ Das, das ist der Unterschied!

Wolff sieht sich durchaus in der Pflicht, Blumenbergs „unvollendete Dämonologie“ fortzusetzen, aber er mißt sich auch an sich selbst, und versteht dieses Buch als Gegenstück zu seiner „Kulturgeschichte der Engel“: „Die Engel des Lebens“. Wir haben es also mit einer Gleichgewichtsübung zu tun. Der Angelologe weiß um die gegenseitige Bedingung von Gut und Böse, von Engel und Teufel.

Es fällt ihm allerdings nicht leicht, das überbordende Material zu ordnen. Wolff vertieft sich gern in Einzelphänomene und handelt diese dann in oft komprimierter Sprache und assoziationsreich auf ein paar Seiten ab. So kommen die Sprünge zwischen den Zeitaltern und Themenbereichen zustande, da können sich schon mal Hans Carossa und die Gnosis, Günter Grass und der Islam, Erich Fromm und Judas, Klopstock und Lazarus, das apokryphe Henochbuch und Golo Mann etc. begegnen.

So richtig ist die Zuordnung nur in den Kapiteln über das Böse im Sowjetkommunismus und über den Exorzismus gelungen. Er argumentiert dabei auch weniger gesellschaftsanalytisch oder ökonomisch, sondern vorwiegend psychologisch. Wolff bietet ein Puzzle, ein Mosaik, das vielleicht nicht immer aufgeht.

Was der Teufel nun sei, theologisch oder auch historisch, das erfahren wir nur nebenbei und in Andeutungen, wir erleben ihn immer „nur“ in seinen Erscheinungen in den Systemen oder in den Menschen. Als Leser muß man stets wach bleiben, denn Wolff denkt schnell und um die Ecke und stellt immer wieder überraschende Beziehungen her. Das aber macht auch den Reichtum seiner Bücher aus: sie verführen ob ihrer Wissenssattheit permanent zum Abschweifen und zur eigenständigen Vertiefung.

Man spürt den Texten auch das eigene Ringen des Autors an, des Gläubigen, der die Mißstände in den Kirchen nicht ignorieren kann. Die Judas-Gestalt etwa hat es ihm besonders angetan: in ihr bündeln sich zahllose Aporien zwischen Schuld, Opfer, Sühne und Erfüllung, er „ist das Bauernopfer der Erlösung“. Ja, er wagt sogar den Gedanken: kann die Kirche nicht selbst der Hort des Teuflischen sein?

Der Satan fährt in die Menschen ein und oftmals lassen sich keine Gründe dafür erkennen, er handelt nicht nach unserer Rationalität. Kann er nicht auch in Priester fahren und vielleicht bevorzugt darein? Sind die Mißbrauchsfälle nicht satanisch? Und aufs Große gerechnet: könnte das Zweite Vatikanische Konzil, das so vieles in Unruhe gebracht hat, der Spalt gewesen sein, von dem Paul VI. sprach?

Klar ist: wer sich der Frage nach dem Teufel widmet, der steht mitten im Gefecht der Moderne, wo Tradition und Progression um die Vorherrschaft ringen. Wolff scheint eine vermittelnde Position einzunehmen, bekennt sich aber zum Existenzrecht der Tradition und also auch zur Realpräsenz des Teufels, zu seiner Ontologisierung. „Gott oder Teufel – vor ihnen steht der Mensch ohne Alternative“. Dem „Gott ist tot“ widerspricht er vehement, aber zur Wahrheit Gottes gehört auch die Existenz des Teufels.

Zum Schluß widmet er sich besonders der „Besessenheit“. Wolff hatte 1999 mit seinem vielbeachteten Buch „Das bricht dem Bischof das Kreuz“ – 2006 unter dem Titel „Der Teufel ist in mir“ zum Bestseller geworden – den Fall der Anneliese Michel akribisch aufgearbeitet, jener jungen Frau, die nach sechs Jahren „Besessenheit“ und zahlreichen Exorzismen unter den Augen von Priestern und Familie 1976 jämmerlich verreckte. Dieses Buch muß man kennen, wenn man nach dem „Effeff“ fragt.

Hier greift er die Geschichte noch einmal auf und hebt sie in den großen Kontext, wenn er schreibt, daß „der Riß der Zeit sich durch Annelieses Seele zieht“. In diesem überaus verworrenen Fall von Manipulation und Gegenmanipulation, von sich selbst immunisierenden Zirkelschlüssen, von Wissen und Dummheit, von Projektion und Introspektion scheint das Böse an vielen Ecken durch. Wolff stellt entscheidende Fragen – aber er versucht, Phänomenologe zu bleiben und Raum für verschiedene Antworten zu lassen.

Wo der Teufel im Detail war, wer er ist, diese Fragen bleiben offen – und sie müssen es auch, soll der Teufel als Entität und Erklärung erhalten bleiben.“

Jörg Seidel

https://seidwalkwordpresscom.wordpress.com/2025/05/30/der-gefallene-engel/

*

"Wolff zeichnet sich durch einen eloquenten Schreibstil aus, der, obwohl sehr präzise, auch für Laien verständlich ist. Zwar handelt es sich hier gewiss nicht um eine unterhaltsame Abendlektüre, aber das Buch verhilft zweifellos dazu, das konventionelle Bild von Diabolo, Mephisto, Beelzebub und Luzifer zu erschüttern: Satan hat nichts Harmloses an sich, und er kann definitiv nicht durch Aufklärung und Rationalismus aus der Welt geschafft werden."

Matthias Chrobok

*

Die Welt ist wunderbar im Ganzen. Doch bekommt auch „des Chaos wunderlicher Sohn“ (Faust 1384) sein Recht. Satan ist das große NEIN! Gegen ihn helfen nicht die Brandmauern der Aufklärung und ihres optimistischen Menschenbildes. Seiner Fundamentalopposition ist weder mit gutem Zureden noch mit Drohungen beizukommen. Wie konnte der schönste aller Engel Gott den Rücken kehren? Woher der Haß und die Unversöhnlichkeit? Kann und will der gefallene Engel überhaupt erlöst werden?

Die Kirche hat den Teufel abgeschafft. So treibt er auf synodalen Irrwegen des Zeitgeistes sein Unwesen. Auch eine Kulturgeschichte des Teufels wird das Geheimnis des Bösen nicht restlos klären können. Diese Meditation über die gefallenen Engel richtet den Blick auf Mächte und Gewalten, die sich jeder Integration und Inklusion widersetzen.

Menschen und Engel können fallen. So bekommt die alte Bitte des Vaterunsers „Erlöse uns von dem Bösen!“ einen lebensweltlichen Kontext. Die Geschichte des Teufels führt über den Horizont der sichtbaren Welt hinaus in die Ökologie des Himmels, in dem Mensch und Engel einst vereint sein werden. Die Lösung aller Rätsel des Lebens liegt jenseits der Zeitmauer.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort: Apostasie eines Engels S. 7

Geburt: Das verlorene Paradies

Quäle nie ein Tier zum Scherz S. 23 · Parzival S. 29 Vorgeburtlicher Streß S. 34 · Baum der Erkenntnis S. 44 Der eifersüchtige Teufel S. 51

Kindheit: Jenseits von Eden Grenzüberschreitungen S. 57 · Mißbrauch S. 65 Heile die Erde! S. 68 · Golo Mann: Gespenster S. 71 Julien Green: Der Teufel im Kleiderschrank S. 75 Margarete und der Drache S. 80 · Taufe und Teufelsaustreibung S. 85 · Hans Carossa: Teufelsbeweinungen S. 87 · Gnosis: Die verfehlte Schöpfung S. 91

Jugend: Rotes Reich der Illusionen

Der neue Mensch S. 101 · Die russische orthodoxe

Kirche S. 105 · Martin Andersen Nexø S. 108 · Oskar Maria Graf S. 115 · Arthur Koestler S. 118 · Maxim Gorki S. 124 Halldór Laxness S. 129 · »Retter der Welt, rette Rußland!« S. 131 · Sergej Bulgakov: Exil S. 137

Liebe: Den Wolf umarmen

Günter Grass: »Komm Satan, oh komm doch!« S. 143 Islamische Mystik S. 146 · Erich Fromm: Liebe ist möglich S. 150 · Jürgen Bartsch: Liebe und Mord S. 153 Judas: Opfer der Liebe? S. 156 · Brendan: Einen Tag Höllenurlaub S. 170 · Franz von Assisi: Wölfe und Lämmer S. 175

Berufung: Erwählung und Versuchung

Kirche in der Bedrängnis: Der Rauch des Satans S. 185 Martin Luther: Der altböse Feind S. 192 · Wüstenheilige S. 199 · Die Versuchung Jesu S. 210

Kampf: Teufelsaustreibungen

Sigmund Freud: Der Analytiker als Exorzist S. 217 Jesus treibt Dämonen aus: Eine Schweinebande S. 220 Jakob Michael Reinhold Lenz: Ein verlorener Sohn S. 226 · Mitten in Deutschland: Exorzismus und Terrorismus S. 235 · Anneliese Michel: Besessenheit oder Mißbrauch? S. 241

Vollendung: Überwindung der Todesfurcht

Immer – nimmer: Ewigkeit S. 265 · Himmel oder Hölle: Lazarus und der reiche Mann S. 272 · Will der Teufel erlöst werden? S. 278 · Friedrich Gottlieb Klopstock: Die Erlösung de Teufels Abbadona S. 287 · Warlam Schalamow: »Jede Hölle kann zurückkommen« S. 295 Ernst Jünger: »Auf alle Ewigkeit verworfenes Gelichter« S. 301 · Das Wunder der Schöpfung S. 308 Pater Lampros: Die Geduld erreicht alles S. 31

*

Dahinter leuchtet ein großes Licht!

- Details

- Uwe Wolff

- Engel

- Zugriffe: 5709

Rano Achunowa gründete die erste Waldorfschule in Tadschikistan.

Eine Deutschlehrerin in einem muslimischen Land russischer Prägung.

Engel kennen keine Grenzen.

Der Beruf führte mich ins östliche Niedersachsen, nicht weit entfernt von der Grenze zur DDR. Es war das Jahr 1987. Mit drei kleinen Kindern wohnte ich in dem Dorf Solschen zwischen Braunschweig und Hildesheim. In dieser Landschaft hatte Friedrich von Spee gewirkt, hier war er überfallen und schwer verwundet worden. Das Dorf besaß eine Kirche, in der 800 Gläubige bequem Platz gefunden hätten. Das Gotteshaus wurde Anfang des 19. Jahrhunderts erbaut und dem Heiligen Pancratius geweiht. Aus dieser Zeit stammten auch die emaillierten Schilder mit den Namen der Stifter. Sie markierten nun die leeren Sitzplätze.

Dieser Ort sollte für mich zu einer Erfahrung werden. Jeden Sonntag versammelte sich hier eine Gemeinde von fünf, manchmal zehn Gläubigen. Keine Ermunterung vermochte sie zu motivieren, gemeinsam in der ersten Bank Platz zu nehmen. Ein junger Organist spielte selbstverliebt sein Instrument. Vom Gesang der Gemeinde war nichts zu hören. Die Gläubigen senkten ihr Haupt, als hätte sie eine große Scham ergriffen. Eine an Erstickung grenzende Sprachnot breitete sich auch in anderen Gemeinden aus.

1985 hatte ich erste Erfahrungen als Religionslehrer an der Ursulaschule in Osnabrück gesammelt. Schulleiter war damals Pater Werinhard Einhorn OFM. Er hatte über das Einhorn in der Kunst des Mittelalters promoviert. Jeden Morgen wurde ein Gottesdienst gefeiert. Methodische Anregungen für die Gestaltung von Schulgottesdiensten gab es zuhauf. Aber schnell merkte ich bei der Lektüre dieser Arbeitshilfen, dass sie oftmals nur ein Ausdruck des Mangels eigener Frömmigkeit und inwendigen Lebens waren und sich deshalb in Äußerlichkeiten verloren. Schüler aber haben einen untrüglichen Blick für das Authentische.

Wer Gottesdienst feiern will, darf den Weg nach Innen nicht scheuen. Pater Werinhard war auch hier ein Lehrmeister. Einmal erzählte er von einer Unruhe, die ihn ergriffen hatte. Zur Vorbereitung einer Andacht suchte er in den Geschäften der Bischofsstadt Osnabrück nach einem Geige spielenden Engel. Er wollte ihn der Schulgemeinde zeigen, um anschaulich über das Gotteslob und die Musik der Engel zu predigen. Eine Firma aus dem Erzgebirge stellt jene Engel her, die zur Weihnachtszeit die Wohnzimmer schmücken. Engel dienen vielerorts als Nachfolger der Laren und Penaten. Sie dekorieren Wohn- und Schlafzimmer, sie schmücken Gräber und Gartenteiche. Aber fördern sie auch unseren Lobgesang? Pater Werinhard hatte damals seine Suche nach dem Engel des Lobpreises ohne Ergebnis abgebrochen. „Was suchst Du eigentlich?“, hatte er sich gefragt. „Warum brauchst Du einen singenden Engel, wo Du und Deine Schüler doch selbst singen können!“ Die kleine Geschichte wurde für mich zum ersten Schritt der Begegnung mit einem großen Geheimnis: Der wahre Gottesdienst beginnt im Herzen. Denn wie das Einhorn, so liebt Gott die Verborgenheit und die große Stille. Niemand vermag durch List und Gewalt das Einhorn zu fangen. Doch wer in seinem Herzen ganz stille wird und andächtig, zu dem kommt es und bettet zärtlich sein Haupt in den Schoß.

Gott ist ein stiller Gott. In meiner Dorfgemeinde aber war es beängstigend still. Deshalb sang ich besonders laut und dachte dabei an jene alten Männer in den Gottesdiensten meiner Kindheit. Einer genügte, der seine Stimme erhob, und ich fühlte mich sicher und geborgen.

An den Bänken der Solschener Kirche leuchteten die weißen Namensschilder jener Familien, die in diesem Gotteshaus einst das „Großer Gott, wir loben dich!“ aus 800 Kehlen vielstimmig gesungen hatten. Ich schaue auf die Schilder und las die Namen. Da war es mir, als riefen die Schilder ihre Namensträger herbei: Wo seid ihr? Wo sind eure Kinder und Kindeskinder? Eine Schwundstufe war erreicht.

Die Wüste ist der Ort der Anfechtungen und Versuchungen. Aber auch das Rettende ist nahe. Es führt wieder zur Mitte und ins Wesentliche. In meiner Wüste entdeckte ich die alten Lieder in neuer Weise. Die langen Predigten boten viel Zeit für die Lektüre. Und das Lesen wurde zu meinem Gebet und führte mich zu den Engeln, die ich seit je geliebt und auf dem Weg ins Leben fast verloren hatte. In den Liedern war zu allen Zeiten des Kirchenjahres die Rede von den himmlischen Chören der Engel.

„Alles, was dich preisen kann,

Cherubim und Seraphinen,

stimmen dir ein Loblied an,

alle Engel, die dir dienen,

rufen dir stets ohne Ruh:

‚Heilig, heilig, heilig!’ zu.“

Warum singen die Engel? Gewiss nicht zur Unterhaltung Gottes. Ihr Gesang ist Ausdruck eines Lebens im Wesentlichen: Sie sehen Gott von Angesicht zu Angesicht. Immer haben sie ihn vor Augen. Gott erfüllt sie. Sie können gar nicht anders. Denn Gott singt in ihnen. Diese gottseligen Geister sehen, was uns, solange wir auf Erden sind, verborgen bleibt: Gottes Gegenwart. Ihr Gesang ist die Antwort auf die große Herrlichkeit. Gott ist Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Mag die Gemeinde auf Erden verstummen oder im Eifer der Reformen das Wesentliche aus dem Blick verlieren, die Seraphim und Cherubim mit dem großen Heer der Engel werden unverdrossen den Lobpreis anstimmen.

Die eigene Stimme und den Chorgesang kann man trainieren. Lieder kann man lernen. Doch was die Seele singen macht, ist nicht von dieser Welt. Das „Heilig, heilig, heilig“ der Seraphim und das „Ehre sei Gott in der Höhe!“ der himmlischen Heerscharen bei den Hirten zu Bethlehem ist die Antwort des Geschöpfes auf die Gotteserfahrung.

Die Kirche auf Erden stimmt ein in den Lobgesang der Kirche im Himmel. Mögen unsere Augen gehalten sein und unser Atem kurz werden, die Stimmen matt und verzagt, mag uns ein kalter Schauer ergreifen und die Angst vor einem unseligen Ende, das Gloria und Sanctus der Engel wird nicht verstummen.

Durch den Gesang hatte ich den Weg zu jenen Engeln wiedergefunden, die mich im Werden und Wachsen der Kindheit begleitet hatten: „Guten Abend, gute Nacht, von Englein bewacht“, „Abends, wenn ich schlafen geh’, vierzehn Englein um mich stehn“. Als ich die Lieder an meine Kinder weitergab, wurde ich selbst für den Augenblick des Gesanges wieder Kind. Ist nicht alle wahre Frömmigkeit eine Wiederentdeckung der Kindheit?

1989 wurde ich mit der Ausbildung angehender Religionslehrer betraut. Wie in der religiösen Erziehung der eigenen Kinder stand ich vor der Aufgabe, nicht allein Wissen zu vermitteln, sondern Wege zur Begegnung mit der heimlichen Weisheit der Bibel und der Tradition zu beschreiten.

Gerhard Tersteegen hat dem gemeinsamen Lob von Engel und Mensch in einem Lied Ausdruck verliehen. Es ist wohl eine der besten Gebetsübungen.

„Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten

und in Ehrfurcht vor ihn treten.

Gott ist in der Mitten. Alles in uns schweige

und sich innigst vor ihm beuge.

Wer ihn kennt,

wer ihn nennt,

schlagt die Augen nieder;

kommt, ergebt euch wieder.“

(GL 387.1)

Tersteegen bildet die Mitte jener biographisch und hymnologisch ausgerichteten Engelbücher wie „Breit aus die Flügel beide“ oder „Das große Buch der Engel“, die ich Anfang der Neunziger Jahre im Herder Verlag vorlegte. Ihnen folgten Einladungen zu Einkehrtagen mit den Novizenmeistern und –meisterinnen des Benediktiner- und Zisterzienserorden über das hymnologische Vorbild der Engel für den Lobpreis der Kirche. Die gemeinsame Zeit in den Klöstern Mariastein und Engelberg schenkte mir die Möglichkeit der Teilnahme an den Stundengebeten. Während sich die Mönche hinter der Chorschranke versammelten, saß ich mit den Schwestern im Kirchenschiff. Dann begannen unter Verbeugungen die Psalmengesänge, als folgten sie den Anweisungen von Tersteegen Loblied.

„Gott ist gegenwärtig,

dem die Cherubinen

Tag und Nacht gebücket dienen.

Heilig, heilig, heilig! singen ihm zur Ehre,

aller Engel hohe Chöre.

Herr, vernimm

unsre Stimm,

da auch wir Geringen

unsre Opfer bringen.“

(GL 387.2)

Die Nonnen und Mönche, so hatte es der Heilige Benedikt gewollt, sollen ein Engelleben führen. Doch Menschen sind keine Engel. Engel singen „ohne Ruh“. Wir aber ließen eine Sitzung ausfallen und wanderten bei strahlendem Sonnenschein hinter das Kloster Engelberg, zogen unsere Schuhe aus und badeten die Füße im eiskalten Wasser eines Gebirgsbaches. An einem anderen Tag besuchten wir vor der Vesper die Eissporthalle und spielten Stockschießen – die Patres und Schwestern natürlich im Habit. Aber in der Anbetung traten wir wieder an die Seite des niemals unterbrochenen Lobgesanges der Cherubim und Seraphim.

Engel in Älmhult/Sverige

- Details

- Uwe Wolff

- Engel

- Zugriffe: 15329

„Dr Hölderlin isch et verruckt gwä“

Mit Heimo Schwilk und Freunden am Hölderlinturm 1982

*

Friedrich Hölderlin:

Engel des Hauses

Das erste Buch, das ich von Thomas Mann las, waren die vier Bände von „Joseph und seine Brüder“. So war es kein Zufall, dass ich die Malerin Gisela Röhn (1927-1993) kennenlernte. Sie hatte zu Motiven des Romans Aquarelle gemalt. Diese Bilder waren in einem Buch mit Berichten aus dem eigenen Leben veröffentlicht worden, sodass Jaakobs Geschichten eine autobiographische Färbung erhalten hatten. Diese Durchmischung der Sphären gefiel mir. Ein Briefwechsel begann. Ich hatte zwei Romane veröffentlicht, aber kannte bislang niemanden, mit dem ich mich über meine Suche nach Ausdruck hätte austauschen können. Gisela Röhn nahm mich an die Leine. Sie war verheiratet mit einem „Gottbegnadeten“. Erich Röhn (1910-1985) war unter Wilhelm Furtwängler Konzertmeister in Berlin und seit 1945 unter Hans Schmidt-Isserstedt beim NDR Sinfonieorchester. Ich lernte ihn in seiner Wohnung am Hamburger Mittelweg 85 kennen. Er schenkte mir die Aufnahme seines letzten Konzertes unter den Berliner Philharmonikern, Beethovens Violinkonzert op. 61 in einer Aufnahme vom 9./12. Januar 1944, zwei Wochen vor der Zerstörung der Philharmonie. Ich war sehr jung, deshalb erschien mir Erich Röhn sehr alt, dabei war er kaum über siebzig Jahre alt. Gisela Röhn war der Engel des Hauses. Sie entführte mich zu einer Ausstellung neuer Bilder in die Galerie von Felix Jud. Unter den Exponaten befand sich auch eine Strandszene am offenen Meer. Drei stehende Gestalten waren zu sehen. Die jüngste überreichte einem sitzenden Knaben ein Geschenk des Meeres. Am unteren Rand des Bildes stand eines jener mit Pinsel gemalten Zitate, mit denen Gisela Röhn einen Bezug zur Dichtung herstellte. Ich las:

„Ein Rätsel ist Reinentsprungenes. Auch

Der Gesang kaum darf es enthüllen. Denn

Wie du anfingst, wirst du bleiben,

So viel auch wirket die Not,

Und die Zucht, das meiste nämlich

Vermag die Geburt,

Und der Lichtstrahl, der

Dem Neugeborenen begegnet.“

Das Reine ist das Heilige. Die Verse sprachen mich unmittelbar an, denn ich glaubte in ihnen eine eigene Erfahrung von Identität wiederzufinden. Sind wir nicht von Anfang an, was wir sind und sein müssen? Es war ein Zitat aus Friedrich Hölderlins (1770-1843) großem vaterländischen Gesang „Der Rhein“. Ich kaufte das Bild und brachte es nach Hause. Bevor ich heimfuhr, fragte ich noch die Malerin, warum von den vier Kindern drei Flügel trugen. „Sie werden es noch erfahren!“, sagte Gisela Röhn. Das war im Jahr 1982.

Heute sind Hölderlins Himmelsboten die Engel meines Hauses, und ich sehe im Rückblick, was ich damals wegen der Not und der Zucht nicht sah. Man hatte einen anderen Blick auf den schwäbischen Dichter, versuchte ihn aus dem Kontext der politischen Umwälzungen seiner Zeit zu verstehen oder suchte nach Gründen für sein Verstummen. War Hölderlin dem Wahnsinn verfallen? Oder täuschte er seine Geisteskrankheit nur vor, um in Ruhe gelassen zu werden? Hatte er den Schleier über dem Geheimnis zu weit geöffnet? Damals besuchte ich mit Freunden den Hölderlinturm in Tübingen. Da war an der gelb gestrichenen Mauer auf schwäbisch zu lesen: „Dr Hölderlin isch et verruckt gwä“.

Das Reinentsprungene darf nicht vollständig enthüllt werden. Der Lichtstrahl, der jedem Neugeborenen begegnet, ist sein Engel. Die Engel sind die „Himmelskräfte“, die „jedem sein Eigentum“, also seine Berufung, segnen mögen (Mein Eigentum):

„Ihr segnet gütig über den Sterblichen,

Ihr Himmelskräfte! jedem sein Eigentum,

O segnet meines auch, und dass zu

Frühe die Parze den Traum nicht ende.“

Hölderlin spricht oft von den Himmlischen. Er begegnet ihnen bei der Lektüre von Klopstocks „Messias“ und fühlt sich dann in den höchsten Chor der Engel entrückt (Die Stille):

„Schwebe oft in schimmernder Seraphen Mitte

Mit dem Sänger Gottes, Klopstock, himmelan.“

Stille und Einsamkeit sind dem jungen Hölderlin Tore zur Ewigkeit. Als Kind spürt er „die Lüftchen des Himmels“ (Da ich ein Knabe war). Er kannte auch den Volksglauben an die Engel als himmlische Beobachter der sich lieblich entfaltenden Mädchenblüte. In einem Gedicht (Schwabens Mädgelein) für seine Schwester Rike, sie kam 1772 sechs Wochen nach dem frühen Tod des Vaters zur Welt und war nun siebzehn Jahre jung, dichtet er:

„So lieb wie Schwabens Mägdelein

Gibts keine weit und breir,

Die Engel in dem Himmel freun

Sich ihrer Herzlichkeit.“

Friedrich Hölderlin ist Hymniker. Er will die Schönheit preisen. Sie ist sein Zugang zur Welt der Engel. Seine dichterische Berufung ist die Einstimmung in den immer währenden Lobpreis. John Dryden hat ihn beschrieben, Georg Friedrich Händel ihn in seiner Ode zum Tag der Heiligen Cäcilia (HWV 76) Klang werden lassen: „From Harmony, from Heav'nly Harmony…“ Der Gesang ist Hölderlins Refugium oder Asyl in den Stürmen der Zeit. Er ist seine Gabe, sein Eigentum. Als seraphischer Geist macht Hölderlin die Erfahrung, dass sich nicht jeder Mensch auf die Höhenlage seiner Hymnen einschwingen kann oder will. Deshalb ist der Hymniker immer auch der Elegiker. Lobpreis und Klage gehören zusammen wie der beseligende Zustand der Entrückung und die Erfahrung der Nacht. Dann glaubt Hölderlin, er sei als der Einzelne und ganz Andere aus der Zeit gefallen, seine Seele sei im falschen Zeitalter inkarniert, eben zu spät gekommen. Manchmal erfährt sich Hölderlin als der letzte Sänger seiner Art, der noch einmal in Jubel ausbricht, bevor die lange Nacht kommt und das Vergessen. In der Hymne „Die Unsterblichkeit der Seele“ erklingt das Seraphische von Hölderlins Berufung. Das Wesen der Seele ist „Jubel in Ewigkeit“ und Einstimmung in den Chorgesang der Engel:

„So singt ihm nach, ihr Menschengeschlechte! nach,

Myriaden Seelen singet den Jubel nach -

Ich glaube meinem Gott, und schau in

Himmelsentzückungen meine Größe.“

Warum dichten? Warum die Existenz eines Dichters in dürftiger Zeit führen? Warum noch Hymnen anstimmen, wo doch die Nacht bereits den Horizont verfinstert? Hölderlins Dichtung hat wie das Gebet einen überweltlichen Adressaten: Er ist Gott und die Engel oder eine idealisierte Frauengestalt wie Diotima. Die große Elegie „Heimkunft“ bringt seine Poetologie auf den Punkt: „was auch Dichtende sinnen/ Oder singen, es gilt meistens den Engeln“.

Friedrich Hölderlin hat die Engel auch in der heimatlichen Landschaft wahrgenommen. Er spricht von den Engel des Vaterlandes und den Engeln des Hauses. Der Heimkehrende begrüßt die guten Geister:

„O säumt nicht,

Kommt, Erhaltenden ihr! Engel des Jahres! und ihr,

Engel des Hauses, kommt! in die Adern alle des Lebens,

Alle freuend zugleich, teile das Himmlische sich!

Adle! verjünge! damit nichts Menschlichgutes, damit nicht

Eine Stunde des Tags ohne die Frohen und auch

Solche Freude, wie jetzt wenn Liebende wieder sich finden,

Wie es gehört für sie, schicklich geheiliget sei.

(…)

Aber ein Saitenspiel leiht jeder Stunde die Töne,

Und erfreuet vielleicht Himmlische, welche sich nahn.“

Engel des Hauses: Rom und Athen kannten die Laren und Penaten. Im Judentum werden die Engel des Hauses am Sabbat mit dem Lied „Schalom alechem“ begrüßt. Tobias Blumenberg verweist mich auf Carlo Levi. Er berichtet in „Christus kam nur bis Eboli“ aus Lukanien, einer Gegend südlich Neapels:

„Julia hatte die gleiche Angewohnheit wie die anderen Bewohner des Dorfes. Sie warf den Kehricht durch die Tür auf die Straße. Alle machten das so und die Schweine sorgten dann wieder für Reinlichkeit. An diesem Abend aber sah ich, dass sie ein Häufchen aus dem Abfall machte und neben der Haustür liegen ließ. Ich fragte sie, warum sie das machte, denn es geschah sicher nicht aus hygienischen Bedenken. ‚Es ist schon Abend und der Engel könnte das übelnehmen.‘ Ich verstand nicht, und so erklärte sie mir: ‚In der Dämmerung steigen vom Himmel in jedes Haus drei Engel herab. Einer setzt sich an die Tür, der zweite an den Tisch, und einer steht am Kopfende des Bettes. Sie bewachen das Haus und beschützen es. Weder Wölfe noch wilde Wesen können hinein. Wenn ich den Kehricht durch die Tür werfe, könnte ich den Engel ins Gesicht treffen, er wäre beleidigt und käme nicht wieder. Ich erledige das morgen früh, wenn die Engel wieder fort sind.“

Hölderlins Dichtertum wurzelt in der schwäbischen Landschaft und ihren frommen Gebräuchen. Die Elegie „Stuttgart“, gewidmet Siegfried Schmid, spendet den Engeln des Vaterlandes Dank. Alles hat seine Zeit und seine Stunde. Deshalb gilt es den Augenblick festzuhalten. Dem Licht folgt das Dunkel, dem Tag die Nacht. Jetzt aber ist die Zeit des Festes. Festzeit ist für Hölderlin Herbstzeit, Zeit der geistlichen Ernte.

„Engel des Vaterlands! o ihr, vor denen das Auge,

Seis auch stark, und das Knie bricht dem einzelnen Mann,

Dass er halten sich muss an die Freund und bitten die Teuern,

dass sie tragen mit ihm all die beglückende Last,

Habt, o Gütige, Dank für den und alle die Anderen,

Die mein Leben, mein Gut unter den Sterblichen sind

Aber die Nacht kommt! laß uns eilen, zu feiern das Herbstfest

Heut noch! voll ist das Herz, aber das Leben ist kurz,

Und was der himmlische Tag zu sagen geboten,

Das zu nennen, mein Schmid! reichen wir beide nicht aus.“

Hölderlins Roman „Hyperion oder Der Eremit in Griechenland“ erzählt vom Verlust der Engel des Vaterlandes. In Griechenland hatte Hyperion einen Engel auf Erden kennengelernt. Es ist die geheimnisvolle Diotima, eine große Liebe, vielleicht eine noch größere Projektion. „Engel des Himmels! rief ich, wer kann dich fassen? wer kann sagen, er habe ganz dich begriffen?“ Für das „himmlische Mädchen“ will er alle Gelehrsamkeit aufgeben: „Was ist die Weisheit eines Buches gegen die Weisheit eines Engel?“ Engel sind unsterblich. Diotima nicht. Nach ihrem Tod kehrt Hyperion in die Heimat zurück. Kein Engel nirgends, weder in den schwäbischen Weinbergen noch in den Häusern. Auch die leuchtenden Augen von Schwabens Mägdelein sind trüb geworden. Deutschland ist zum Land ohne Engel geworden. Es ist von allen guten Geistern verlassen. Oder gilt diese Verlassenheit für den Heimkehrer? Blickt die Welt nur zurück wie sie angeschaut wurde? Sind die Deutschen „Barbaren von alters her, durch Fleiß und Wissenschaft und selbst Religion barbarischer geworden, tiefunfähig jedes göttlichen Gefühls, verdorben bis Mark zum Glück der heiligen Grazien, in jedem Grad der Übertreibung und der Ärmlichkeit beleidigend für jede gutgeartete Seele, dumpf und harmonielos, wie die Scherben eines weggeworfenen Gefäßes“? Oder versteigt sich der verlorene Sohn in einen deutschen Selbsthass? Was gilt den Deutschen die Heimat? Was ist ihnen heilig? Deutschland ist zum Land ohne Engel geworden, glaubt Hyperion zu wissen. Das wollen und müssen wir so stehen lassen:

„Es ist auf Erden alles unvollkommen, ist das alte Lied der Deutschen. Wenn doch einmal diesen Gottverlaßnen einer sagte, daß bei ihnen nur so unvollkommen alles ist, weil sie nichts Reines unverdorben, nichts Heiliges unbetastet lassen mit den plumpen Händen, daß bei ihnen nichts gedeiht, weil sie die Wurzel des Gedeihns, die göttliche Natur nicht achten, daß bei ihnen eigentlich das Leben schal und sorgenschwer und übervoll von kalter stummer Zwietracht ist, weil sie den Genius (Engel) verschmähn, der Kraft und Adel in ein menschlich Tun, und Heiterkeit ins Leiden und Liebe und Brüderschaft den Städten und Häusern bringt.“

Friedrich Hölderlin wurde am 15. September 1806 in die Klinik von Johann Autenrieth (1772-1835) eingewiesen. Aus dieser Anstalt für Geisteskranke ging die Tübinger Universitätsklinik hervor. Sie lag nur 200 Schritte vom Stift entfernt, wo Hölderlin Theologie studiert hatte. Am 3. Mai 1807 wurde der Dichter als unheilbar krank entlassen. Der Tübinger Schreinermeister Ernst Zimmer (1772-1838) nahm ihn gegen Kostgeld in Pflege. Hölderlin lebte 36 Jahre bei ihm. Zimmers Tochter Lotte (1813-1899) war neun Jahre jung, als Hölderlin einzog. Sie wird ihn an seine Schwester Rike erinnert haben. Auch sie war eines jener Mädgelein aus Schwaben, an den die Engel ihre Freude haben. „Heiligste Jungfer Lotte“ nannte sie der Dichter. Sie war es wohl: Der Engel des Hölderlinturmes in Tübingen am Neckar.

- Details

- Uwe Wolff

- Engel

- Zugriffe: 4245

Der Chor tritt bald auf

*

"Tanze, du Erde, vor dem Antlitz des Gottes Jakobs."

(GL 63.1)

*

"Quid beatius esse potest,

quam in terra tripudium Angelorum imitari!"

Basilius der Große an Greogor von Nazianz (I.2)

*

Motette Nr. 77 aus dem Codex Chantilly:

Angelorum psalat tripudium

"Angelorum psalat tripudium

musicorum pandens armoniam

orpheycam plectens sinphoniam

procul pellens Vanum fastidium

qui operum fuit inicium

delictorum frangens constanciam

duplicatum ostendens animum

pomum prebens Cunctis letiferum

Ista gerit vices luciferi

que principi suppremo voluit

coequa(r)li set tandem corruit

In profundum abissi Inferi(ri)

Pestifera in qua superbia

Ingrata es Deo et homini

in retro mordens ut fera Pessima

ante blandis ut faus Innocui"

*

tripudium ist ein Tanzschritt

*

"Fröhlich soll mein Herze springen (=tanzen)

dieser Zeit, da vor Freud alle Engel singen.

Hört, hört wie mit vollen Chören

alle Luft laute ruft:

Christus ist geboren!"

Paul Gerhardt

*

"Die himmlische Liturgie ragt direkt in die irdische hinein.

Das Göttliche wird in den Kreis der versammelten Gemeinde herabgezogen,

Christus ist in einer Epiphanie zugegen,

die der Fromme 'sieht' und 'hört'."

Reinhold Hammerstein. Die Musik der Engel.

Francke Verlag. Bern und München 1962. S. 30

- Details

- Uwe Wolff

- Engel

- Zugriffe: 7649

Franz Kafka:

Das Lachen der Engel

Franz Kafka (1883-1924) arbeitete als promovierter Jurist bei einer Prager Versicherungsanstalt. Zu seinen Aufgaben gehörte die Begutachtung von Arbeitsunfällen. Seine Stellungnahme entschied über den Grad der Behinderung und die Höhe der Invalidenrente. Kafka endete sein als Verwaltungsjurist mit der Frühverrentung.

Es gibt Menschen, die in ihrem Beruf auch in schwierigen Fällen klare Urteile fällen können, in privaten Leben jedoch von einer lähmenden Entscheidungslosigkeit geplagt werden. Sie verloben sich und lösen die Verlobung wieder auf, um die aufgehobene Verlobung wieder rückgängig zu machen. Sie schreiben Tagebuch, Geschichten und Romane, ohne die Absicht einer Veröffentlichung. Mit ihrem Vater haben sie ernsthafte Beziehungsprobleme, bleiben aber dennoch als längst Erwachsene bei ihren Eltern wohnen. Sie analysieren ihre Familienaufstellung in einem sehr langen Brief an den Vater, schicken diesen aber nicht ab. Franz Kafka führte ein wahrlich kafkaeskes Leben - schon in der Schule. Der Junge war ein sehr guter Grundschüler, aber er fühlte sich als Versager und befürchtete immer ein durch Zeugnisse attestiertes Scheitern: „Niemals würde ich durch die erste Volksschulklasse kommen, dachte ich, aber es gelang, ich bekam sogar eine Prämie; aber die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium würde ich gewiß nicht bestehn, aber es gelang.“

Der tschechische Familienname „Kafka“ bedeutet „Dohle“. Schwarz wie das Federkleid dieses Vogels war Kafkas Humor. Seine Geschichten sind vieldeutige Gleichnisse von Menschen in verzwickten Entscheidungssituationen, die sie meistens selbst herbeigeführt haben. Sie gehörten einst in die Lehrpläne der Oberstufe. Es war der Urfreund Max Brod (1884-1968), der eine gewisse Seelenverwandtschaft zwischen der Dohle Franz und den Engeln feststellte. „Würden die Engel im Himmel Witze machen, so müßte es in der Sprache Kafkas geschehen“, schrieb er in seiner Kafka-Biographie. Mit ihr hat er sich wegen seiner religiösen Deutung des Werkes keine Freunde unter den Germanisten der Nachkriegszeit gemacht. Sie wollten dem Zeitgeist verpflichtet einen verzweifelten Kafka. Max Brod aber hatte jenem paradoxen Umschwung aller vermeintlichen Aussichtslosigkeit in höhere Heiterkeit nachgespürt. Das hat man nicht verstehen wollen. Engel, glaubte er, lieben die Grenzgänger und ihre Verstrickungen. Der gordische Knoten des Lebens fordert ihre Entwirrungskompetenz heraus. Engel schaffen klare Linien. Und in diesem Sinn schrieb Kafka mit jüdischem Humor Geschichten, durch die sich die Engel herausgefordert fühlten. Das war tricky, wurde aber von den meisten Lesern falsch verstanden.

„Es ist ein neues Lächeln, das Kafkas Werk auszeichnet, ein Lächeln in der Nähe der letzten Dinge, ein metaphysisches Lächeln gleichsam, - ja manchmal, wenn er uns Freunden eine Erzählung vorlas, steigerte es sich, und wir lachten laut heraus. Aber wir schwiegen bald. Es ist kein Lachen, das für Menschen bestimmt wäre. Nur Engel dürfen so lachen (die man sich freilich nicht als Raffaelsche Putten vorstellen darf - nein, Engel, Seraphimmänner mit drei riesigen Flügelpaaren, dämonische Wesen zwischen Mensch und Gott.“

Max Brod sieht in Kafkas Werk „das Positive, Lebensfreundliche, irdisch Wirkende und im Sinn eines rechten erfüllten Lebens Religiöse, nicht aber Selbstverlorenheit, Lebensabgekehrtheit, Verzweiflung“. Kafka habe die Welt in ihrer Gebrochenheit angenommen und gerade dadurch die Wirklichkeit auf eine höhere Ebene gehoben. „Die Engel bekommen zu tun und sehen neugierig zu, was daraus werden wird, denn dies beschäftigt sie.“ Niemand kannte Kafka besser als Max Brod. Seine große Vertrautheit mit dem Freund und die Sensibilität für die Zwischentöne in seinem Werk macht seine Biographie noch immer zu einem Türöffner zu den eigentümlichen Gesetzen von Kafkas Welt.

In einem Gespräch, das die Freunde am 28. Februar 1920 führten, fällt einer jener merkwürdigen Sätze, die immer wieder zitiert worden sind. Lächelnd sagt Kafka: „Viel Hoffnung - für Gott - unendlich viel Hoffnung, - nur nicht für uns.“ Wie ist dieser Satz zu verstehen? Beschreibt er den Abgrund zwischen Gott und Mensch, zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, zwischen einem Leben in Fülle und einem Leben des Mangels? Ist er eine Klage oder ein Scherz? Oder ein Ausdruck jener Heiligkeit, die Kafka erfahren haben soll? Max Brod glaubt es zu wissen: „Die Kategorie der Heiligkeit (nicht etwa die der Literatur) ist überhaupt die einzig richtige, unter der Kafkas Leben und Schaffen betrachtet werden kann.“ Damit wolle er Kafka nicht als Heiligen bezeichnen, aber „die These aufstellen, dass Kafka sich auf dem Wege zu diesem Letzten hin befunden hat.“ Er habe einen unbedingten Glauben gehabt. „Er glaubte an eine Welt der Richtigkeit, an das ‚Unzerstörbare‘, von dem so viele seiner Aphorismen sprechen. Wir sind zu schwach diese Welt immerfort zu erkennen. Aber sie besteht. Überall ist Wahrheit sichtbar. Sie blickt durch die Maschen der sogenannten ‚Realität‘.“

Zu Kafkas berühmten Parabeln gehört „Vor dem Gesetz“. Ein Mann vom Land kommt zu einem Gerichtsgebäude. Er ist der Jedermann. Deshalb erfahren wir nichts über sein Anliegen. Er allein weiß, was er will. Doch fehlt ihm die Entschiedenheit an dem Türhüter vorbei das Gebäude zu betreten. Er verstrickt sich in Nebensächlichkeiten und verliert darüber sein Ziel aus den Augen. Am Ende der Geschichte liegt der Mann im Sterben. Er verharrte sein ganzes Leben in der Entscheidungslosigkeit. Nun richtet er eine letzte Frage an den Türhüter: Warum sei in all den Jahren und Jahrzehnten kein weiterer Besucher des Gesetzes erschienen? Warum blieb er allein? Der Türhüter mit den Flöhen in seinem Pelzkragen beugt sich zu ihm hinab und erklärt, dieser Eingang sei nur für ihn bestimmt gewesen. Dann schließt er das Tor. Der Mann stirbt. Ist sein Tod absurd oder tragisch, verdient seine Hilflosigkeit unser Mitleid oder unseren Zorn? Oder sollen wir einfach über den Dummbart lachen? Ist er vielleicht der Erwählte und Heilige, der Narr Gottes, durch den sich die Engel zum Handeln herausgefordert fühlen? Dann hätte er alles richtig gemacht. Kafka schuf mit seiner Parabel ein Bild für die Erfahrung des Traditionsabbruches. Es gibt Zeiten, da sind die Zugänge zu den Geheimnissen versperrt. Die Nacht herrscht, da niemand helfen kann. Vielleicht führt der Blick nach oben zu neuer Begegnung? Die Lösung kommt, wenn die Zeit reif ist. Vielleicht muss man erst sterben, um im Innersten anzukommen. Vielleicht liegt die Lösung außerhalb der Zeit. Kafkas Engel schaffen Kontexte des Lebens. Hier löst sich der Knoten.

Den Türhüter der Parabel mit seinen Flöhen im Pelz hat es wirklich gegeben, nicht nur einmal, sondern immer wieder im alten Prag. Mit einer Art Marschallstab, dickem Pelzmantel und Dreispitz stand er vor dem Erzbischöflichen Palast auf dem Prager Hradschin. In Kafkas Parabel „Eine kaiserliche Botschaft“, deutet man sie religiös, träumt ein Mann von der Ankunft eines Engels, der ihm die ganz persönliche Mitteilung Gottes überbringt. Der himmlische Hofstaat aber ist so weit, die Wege so verworren, dass der Engel niemals dem Empfänger erreichen wird. Wir wissen nicht, was der Mann vor dem Gesetz noch in seinem Sterben geschaut hat und kennen nicht die kaiserliche Botschaft, die den am Fenster Wartenden erreicht zu der Zeit, die der Absender gewollt hat.

Als Franz Kafka starb, war er ein weitgehend unbekannter Autor. Heute ist er ein Klassiker, der mit seinen Parabeln nicht nur den religiösen Traditionsverlust und die Orientierungslosigkeit, sondern auch die Ungeduld unserer Zeit spiegelt. Max Brod konnte die ersten vier Bände aus dem Nachlass seines Freundes noch Mitte der Dreißiger Jahre in dem auf Judaica spezialisierten Berliner Schocken Verlag edieren. Zwei weitere Bände und seine aus intimer Kenntnis geschriebene Biografie erschienen im Prager Verlag Heinrich Mercy und Sohn.

Gershom Scholem (1897-1982), der Wiederentdecker der Kabbala, und sein Freund Walter Benjamin (1892-1940) sind Brods Deutung gefolgt, als sie in Kafka einen jüdischen Humoristen erkannten. Kafka habe sich so verhalten, dass die Engel zu tun bekommen, konstatiert Walter Benjamin in einem Brief (12. Juni 1938) an den Freund: „So ist denn, wie Kafka sagt, unendlich viel Hoffnung vorhanden, nur nicht für uns. Dieser Satz enthält wirklich Kafkas Hoffnung. Er ist die Quelle seiner strahlenden Heiterkeit.“

Kafka war ein drolliger Mensch, manchmal „meschugge“ wie es in der Mini-Serie „Kafka“ von Daniel Kehlmann heisst, zuweilen ein hinreißend komischer Kauz, dann wieder einfach nervtötend. Reiner Stach hat ihm in diesem Sinne seine witzig geschriebene etwas mäandernde Biografie gewidmet. Man muss diesen Kafka einfach lieben wie der Freund Max Brod, der mit schlechten Büchern Erfolg hatte, aber groß genug war, die Größe des Freundes zu erkennen. Kafka nahm das Schreiben nicht so ernst wie seine Interpreten. Deshalb wollte er auch, wenn er es wirklich wollte, was er nicht mit Sicherheit wusste, dass Max Brod seinen Nachlass schredderte. Er lebte nicht nach dem existentialistischen Muster von Selbsterlösung und dem Drang, sein Leben immer wieder neu zu erfinden.

Walter Benjamin verglich in einem weiteren Brief (4. Februar 1939) an Gershom Scholem etwas frech die Freunde Kafka und Max Brod mit „Dick und Doof“. „Kafka als Laurel fühlte die lästige Verpflichtung, sich seinen Hardy zu suchen - und der war Brod. Wie dem nun immer sei - ich denke mir, dem würde der Schlüssel zu Kafka in die Hände fallen, der der jüdischen Theologie ihre komischen Seiten abgewönne. Hat es so einen Mann gegeben? oder wärst du Manns genug, dieser Mann zu sein?“

Max Brod ist uns in seiner Kafka-Biographie die Frage schuldig geblieben, worüber die Engel im Himmel lachen. Engel haben nicht nur einen typisch jüdischen Humor, sie sind jüdischen Ursprungs. Die Kirchenväter entwickelten ihre Lehre von den Engeln aus den Quellen des Judentums. Engel sind Boten. Sie kommen zu Abraham und Moses, sie übermitteln den Propheten Botschaften und dringen immer durch alle Hindernisse hindurch. Niemals macht sich ein Engel auf den Weg vom König aller Heerscharen zu einem Menschen und lässt sich vom himmlischen Hofstaat aufhalten, niemals sind die Kommunikationswege so vertrackt, dass die Botschaft nicht ihr Ziel erreicht. Engel kennen keinen Communication Breakdown. Franz Kafka aber beschreibt Engel, die auf halben Wege stecken bleiben. Das ist entweder blasphemisch oder überaus witzig, weil unter Talmudisten und anderen Engelforschern undenkbar. Die Kirchenväter und Hildegard von Bingen deuteten das Gleichnis vom verlorenen Sohn als die Rückkehr der gefallenen Menschheit ins Reich der Engel. Franz Kafka hat wie viele andere Dichter die Geschichte vom verlorenen Sohn auf seine Weise nacherzählt. „Die Heimkehr“ beschreibt die Rückkehr des Sohnes zum Vaterhaus und sein Zögern, den letzten Schritt zu vollziehen. Sein Geheimnis wahrend, bleibt er vor der Tür stehen und betritt den Hof nicht. Dergleichen Unentschiedenheit bei aller Entschiedenheit erzeugt jene Komik, die Engel zum Lachen bringt und vielleicht sogar zum Handeln motiviert.